Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Hoy nos fijamos en los nuevos ataques por parte de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego, repasamos las nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia y ponemos el foco en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Túnez que se ha cobrado la vida de al menos 40 personas. La imagen de la semana muestra los entierros de decenas de cuerpos sin identificar en Gaza. Y hacemos paradas también en Haití, Venezuela, Bolivia y Japón.

Es una fábula y, a la vez, no es una fábula. Es un bosque que arde. Imaginemos las llamas que lo consumen todo; los animales, desde el más grande hasta el más diminuto, huyendo despavoridos por salvar la vida —que no la casa—. Entonces, entre todos ellos, emerge un pequeño colibrí que va hacia el río y regresa a las llamas. Lo hace una y otra vez, en una cadencia frenética, hasta que el león, cansado, le espeta: “¿De verdad crees que vas a apagar el incendio con esas míseras gotas?”. El sabio colibrí responde: “Sé que no puedo apagarlo. Solo estoy haciendo mi parte”.

Escuché la fábula cientos de veces en la infancia y nunca logré que me cayera bien el colibrí. Me parecía inane. Inútil. Prefería, imagino, la fuerza de ese león que huye despavorido, porque así son los cuentos infantiles: un retrato de los miedos y de esos adultos en los que nos convertiremos.

Años después, cuando el poso de la fábula había desaparecido, me visitó aquel viejo amigo, el colibrí, mientras escribía una tesis sobre Albert Camus. Leí su obra entera para comprender la evolución de su idea del hombre y releí, en infinidad de ocasiones, otra fábula: la de El hombre rebelde (1951), uno de los ensayos filosóficos más profundos del siglo XX. No es un libro fácil, pero su corazón late alrededor de una idea sencilla y poderosa: la rebeldía es la afirmación de la dignidad humana frente a lo absurdo y la injusticia. Camus no habla del héroe ni del mártir, sino del ser que, enfrentado a lo imposible, elige actuar.

Huelga decir que al principio no conecté con ese ensayo. Pero lo leí tantas veces, que el paso del tiempo me permitió darme cuenta de que me perdía algo. Fue años después, cuando ya había abandonado la tesis, cuando lo rescaté —amarillento— de la estantería. Entonces pude leerlo por primera vez. La rebeldía nace cuando alguien dice no: no a la injusticia, no al sinsentido, no a la humillación. Pero en ese no también hay un sí: el reconocimiento de una dignidad que no puede renunciar a sí misma.

El colibrí no cree que vaya a salvar el bosque, del mismo modo que el rebelde camusiano no cree que vaya a cambiar el mundo. Lo mueve otra cosa: la certeza de que no puede permanecer inmóvil mientras arde y quizás ahí resida la belleza de su gesto: en comprender que la grandeza no está en el resultado, sino en el intento. Por eso llevo muchos meses encerrada de nuevo en la fábula del colibrí, tratando de comprender por qué, si lo sabemos tan pronto —que ese colibrí existe—, tardamos tanto tiempo en convencernos de su verdad y no de la del león.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Hoy ponemos el foco en las primeras grietas del acuerdo de paz para Gaza tras el cruce de acusaciones por incumplimiento entre Israel y Hamás; nos fijamos en la autorización de Trump a maniobras encubiertas de la CIA en Venezuela; y repasamos las protestas en Madagascar, que han terminado con la huida de su presidente y su reemplazo por un gobierno militar. La imagen de la semana se detiene en el intercambio de prisioneros palestinos. Y hacemos paradas también en Afganistán y Pakistán, el Tribunal Penal de La Haya, China y Uruguay.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Hoy centramos nuestro recorrido en el acuerdo alcanzado esta semana entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz. Miramos también al plan de la ONU para la distribución de ayuda en Gaza y repasamos los interrogantes que se abren ahora sobre el futuro de la Franja. La imagen de la semana se detiene en las esperanzas tras el alto el fuego. Y hacemos paradas también en Francia, Perú, Marruecos y Venezuela.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Arrancamos nuestro recorrido poniendo el foco en el “plan de paz” para Gaza anunciado por Donald Trump y la respuesta de Hamás, que acepta liberar a los rehenes. También miramos al bloqueo de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel y nos fijamos en Marruecos, donde miles de personas han salido a las calles en protestas que han dejado al menos tres muertos. La imagen de la semana se detiene en las consecuencias de la guerra en los niños gazatíes. Y hacemos paradas en Ucrania, Estados Unidos, Congo y Namibia.

Siempre me ha parecido una paradoja que el rostro de la democracia en Egipto, el activista Alaa Abdel Fatah, y el presidente del país, Abdel Fatah al Sisi, compartan nombre. Como si se miraran en un espejo. Sisi, en el palacio presidencial, codeándose con jefes de Estado y Gobierno. Alaa, pudriéndose en una celda durante la mayor parte de los pasados doce años bajo acusaciones falsas. Como en un cuento de hadas, el líder de la república árabe pregunta al cristal vidriado, y este le devuelve la imagen del ingeniero de software, “símbolo de la libertad, la dignidad y la democracia. Alaa representa todo lo que el régimen egipcio no es”, me decía hace ya diez años Gamal Eid, abogado fundador de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (ANHRI), que fue obligada a cerrar.

Durante años, muchos se preguntaron qué bien hacía a la imagen del país mantener a Alaa encarcelado. A menudo, diplomáticos locales o extranjeros han compartido sus dudas sobre esa estrategia punitiva. Pero para los miembros de la sociedad civil estaba claro: Alaa era la mayor amenaza al régimen por eso que simboliza y que el régimen no es. Todo aquello por lo que se luchó en la revolución de 2011. Este 23 de septiembre, finalmente, Sisi decidió perdonar a Alaa. El activista debía haber salido de la cárcel hace un año, pero el régimen se había negado (ilegalmente) a contar los dos años que había pasado en prisión preventiva a la espera de juicio. Una práctica habitual en el país.

¿Entonces, por qué ahora? Egipto se esfuerza en proyectar una nueva imagen hacia el exterior. La liberación llega en paralelo a una serie de gestos diseñados para Occidente: iniciativas oficiales en derechos humanos, la puesta en libertad de algunos presos conocidos, una nueva narrativa de reforma que se vende a las cancillerías europeas. Los analistas llevan años apuntando a un cambio de estrategia en el que, para consolidar su autoridad, Sisi usa la diplomacia exterior y algunos gestos que le permiten conservar apoyos internacionales pese a la represión doméstica. Las organizaciones de derechos humanos denuncian el “blanqueo diplomático” que visitas oficiales, acuerdos de cooperación y elogios públicos contribuyen a llevar a cabo, mientras se amortiguan las críticas por abusos internos, como las acusaciones de asesinatos extrajudiciales en el Sinaí.

Migración, seguridad regional, energía y contratos económicos convierten a Egipto en un socio valioso. Algo que se ha visto potenciado con su mediación en Gaza. Todo ello desincentiva el interés de Europa en presionar para conseguir reformas profundas. Tras dos años de genocidio sabemos que, cuando hay que dar la cara, a menudo Europa se pone de perfil.

La participación activa de Egipto en la mediación se alinea con su estrategia diplomática de proyectar poder y estabilidad en la región. Esta postura permite al régimen de Sisi mantener relaciones con actores internacionales clave, mientras refuerza su control interno y su narrativa de estabilidad. El presidente busca legitimidad más allá de sus fronteras. Y funciona: en la reciente visita de Estado de los Reyes de España a El Cairo, Sisi recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. También el presidente francés, Emmanuel Macron, otorgó la Legión de Honor al líder árabe durante una visita a París en 2020. En aquella ocasión varios italianos devolvieron sus medallas. Poco antes de que sus majestades se encontraran con el rais egipcio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, eludía responder a la pregunta de los periodistas sobre si España abordaría las vulneraciones de derechos humanos en Egipto durante sus encuentros, señalando que “España defiende los derechos humanos en todos los países del mundo” y dando por concluido el encuentro.

La libertad de Alaa merece celebrarse, pero conscientes de que no es fruto de la presión internacional, sino de una estrategia calculada por el régimen, que con sus actos nos recuerda que se trata tan solo de una libertad prestada.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Arrancamos nuestro recorrido en Gaza, donde aumentan los casos de inanición a medida que las fuerzas israelíes consolidan su incursión terrestre en la capital. También ponemos el foco en el reconocimiento del Estado palestino por parte de once países, y nos fijamos en el cruce de ataques entre Israel y Yemen, que ha dejado al menos 9 muertos. La imagen de la semana muestra la huída a pie de dos hermanos en Gaza. Y hacemos paradas también en Francia, Ucrania, China y Dinamarca.

Lo que está lejos importa más que nunca. También lo que está más cerca, porque todo está conectado. Entender el mundo, entender lo que está lejos y cerca, es difícil, pero vale la pena intentarlo. El mundo entero no cabe en pequeñas historias y grandes explicaciones, pero sí en las crónicas de larga distancia. Esas crónicas de larga distancia —el periodismo en profundidad— no son un territorio cómodo, alejado de los temas de nuestro tiempo, sino todo lo contrario: son el tipo de espacio que necesitamos para que la denuncia política y social esté armada de razones. Porque eso es lo que necesitamos: armarnos de emociones pero también de razones.

Son algunas de las ideas que hemos lanzado en los últimos años. Nos hemos dado cuenta de que hay algo de fondo en ellas que resuena en toda la sociedad, en todo el mundo: la resistencia. Esta es la era de la resistencia y, por eso, tenemos previsto dedicar nuestra próxima revista en papel a este tema.

La buena noticia es que las crónicas de larga distancia de 5W resisten: acabamos de cumplir diez años, y esperamos seguir con vida muchos más (con el permiso de ustedes). La mala noticia es que, aunque nuestra salud financiera aún es buena, las suscripciones siguen bajando y necesitamos más apoyo para resistir. Porque la resistencia siempre es colectiva. Si quieres apoyar nuestro esfuerzo, unirte a la familia 5W y leer nuestras crónicas de larga distancia, puedes suscribirte aquí.

El arco político de la última década va desde la mal llamada crisis de los refugiados de 2015 al genocidio de Gaza, temas que hemos cubierto —con los obstáculos que todo el mundo conoce— de forma profunda. Se ha ido gestando en este tiempo una impotencia colectiva. Hay un sentimiento cada vez más abrumador de que algo se ha roto —quizá ya estaba roto— con el auge de la ultraderecha, de los autoritarismos, del uso del hambre como arma de guerra.

Se discute sobre qué hacer contra todo eso, o incluso lo peor: no se discute. Nuestro ámbito de responsabilidad es limitadísimo, incluso dentro del sistema mediático: somos un medio pequeño, casi sin recursos; una gota en el océano. Pero nuestra línea editorial sigue intacta: somos un medio combativo que se sostiene sobre la idea de que el periodismo es un oficio humanista. Las cosas hay que vivirlas de cerca: hay que tocarlas, olerlas y sentirlas para poder contarlas. Quizá no tenemos la capacidad de impacto de otros medios, pero sí la convicción de que hay un camino a seguir y de que los atajos no valen para hacer periodismo. Con eso iremos hasta el final. Porque tan importante como las cosas que hacemos son las que no hacemos. Tan importante es la creación como la resistencia. Y también hay una belleza en la resistencia.

En esta década 5W ha mantenido su pasión intacta, pero ha ido mudando de piel. Hoy 5W es más que una revista, y queremos reforzar eso en el futuro. Somos pódcast, libros, fotografía, documentales, formación, web, redes sociales, denuncia, casa editorial, vehículo de solidaridad. Y tenemos más ideas.

Te contamos con transparencia, como siempre, dónde estamos y dónde queremos ir. No sin antes expresar nuestro enorme agradecimiento a las personas que nos apoyan. Vuestra generosidad ha sido inmensa, como la de los colaboradores y colaboradoras de la revista —y también quienes no han publicado en 5W pero comparten nuestro espíritu—, que representan mejor que nadie el ADN 5W.

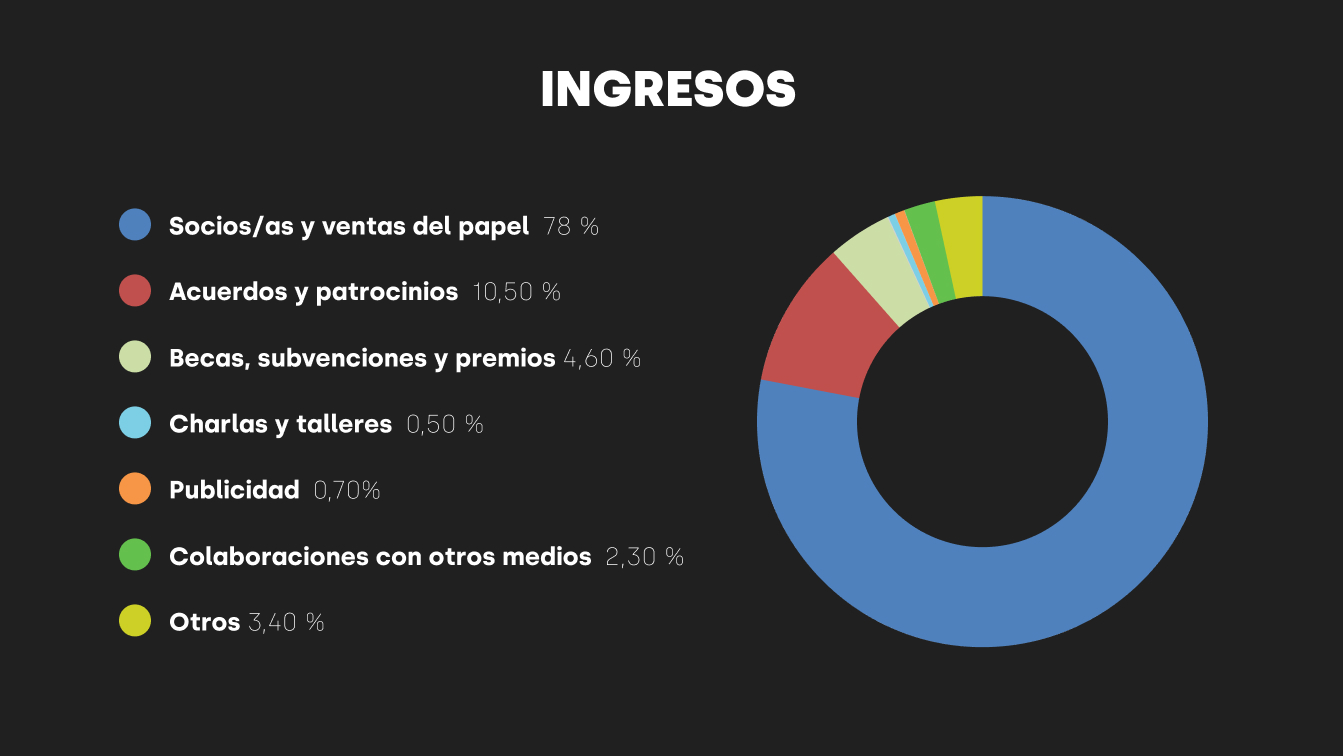

Ingresos: necesitamos más socios y socias

Está la cosa muy mal en el panorama mediático y no es cuestión de quejarse, pero las cosas como son: el año pasado a estas alturas teníamos más de 3.900 socios y socias, y este año hemos bajado a 3.700. Llevamos más de dos años de descenso continuado, aunque en el ejercicio previo habíamos perdido más suscripciones aún (400).

Nos importa mucho esto porque cerca del 80% de nuestros ingresos vienen de las suscripciones y la venta de productos editoriales (el porcentaje se mantiene este año). Por eso nuestros ingresos generales en los últimos doce meses no han crecido: entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 han entrado en nuestras arcas 409.500 euros, casi la misma cifra que los doce meses anteriores. (Importante: ese dato aún no incluye la recién cerrada campaña de micromecenazgo para publicar Menú de Gaza, que implicará un aumento importante tanto de ingresos como de gastos).

Nos hemos movido para que crezcan otras fuentes de ingresos, y ya vemos que puede ser un buen camino. Nos dan oxígeno acuerdos como el alcanzado con la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo para editar y publicar nuestro recién lanzado libro de la colección Voces 5W, con Patricia Simón y Jon Lee Anderson como protagonistas. Y un año más hemos mantenido proyectos como el que se enmarca en nuestro acuerdo estratégico con Cidob o la serie de podcasts que realizamos en colaboración con la Comisión Europea. Este tipo de acuerdos y patrocinios han supuesto cerca del 10 % de nuestros ingresos, más del doble que en el ejercicio anterior.

También logramos una beca del Journalismfund Europe para publicar un especial sobre la falta de procesos para identificar y dar dignidad a las personas migrantes que mueren en el mar —una investigación transnacional que se ha prolongado durante casi un año—. Y hemos obtenido dos ayudas —de los programas Media Innovation Europe y Microgrants for Small Newsrooms, respectivamente— que han contribuido a dar forma a nuestro nuevo videopodcast (del que os contamos más detalles unos párrafos más abajo).

El resto de lo que ha entrado en nuestras arcas ha venido de partidas como charlas y talleres, colaboraciones con otros medios y programas o sindicación de contenidos. La publicidad en la web y el papel ha supuesto menos de un 1 % por ciento de los ingresos totales: desde que 5W echó a andar hace una década, tuvimos claro que esta no iba a ser una de las partidas prioritarias.

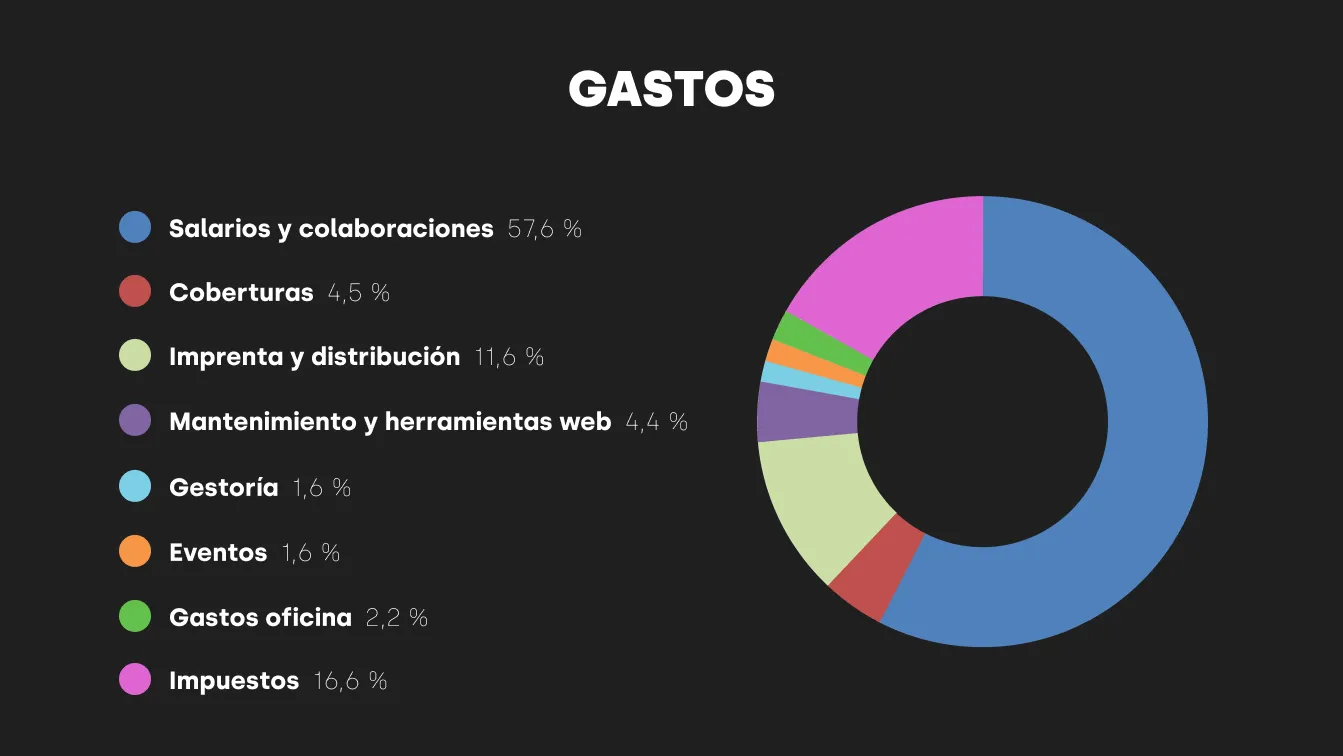

Gastos: más salarios y coberturas

En los últimos doce meses hemos gastado más dinero en hacer periodismo. Hemos pasado de 362.000 a 418.000 euros. Queremos invertir aún más, porque la situación actual, en todo el mundo, lo requiere. Pero para ello necesitamos el apoyo de más socios y socias.

La subida se explica por varios factores. Entre los más relevantes están las coberturas: si en el ejercicio anterior apenas supusieron un 1 % de los ingresos, en los últimos doce meses han ascendido a cerca del 5%. En total, les hemos dedicado casi 19.000 euros —no se incluyen aquí gastos indirectos en concepto de salarios, etc.—, aunque buena parte de esta partida estaba cubierta por las fuentes de financiación detalladas en el anterior apartado. El especial Muertos sin la memoria de Europa, en colaboración con la revista Baynana, supuso el envío de equipos de trabajo a Grecia, Italia y distintos puntos de España para llevar a cabo una extensa investigación, que incluyó docenas de entrevistas y testimonios de familiares y personas expertas en una problemática invisibilizada. Contamos también eventos de actualidad como la caída del régimen sirio, en una cobertura recogida en este especial, cuyas fotografías, a cargo de Samuel Nacar, ganaron un World Press Photo.

Como todos los años, la impresión y distribución de nuestra revista anual en papel y el libro de la coleccion Voces han supuesto otra de las grandes partidas de gastos, más de un 11 %. El mantenimiento de la web y las herramientas digitales han representado cerca del 4 % de los gastos. La web es nuestra casa, el lugar donde escribimos y donde nos leéis, el lugar donde publicamos las fotografías, el lugar al que entran cada día nuestros socios y socias. Las mejoras son esenciales para que la experiencia lectora acompañe a nuestro periodismo de larga distancia. El resto de los desembolsos han sido para partidas como organización de eventos, oficina, gestoría e impuestos.

El apartado de gastos crecerá aún más en el futuro cercano, porque queremos reforzar el equipo con nuevas incorporaciones y también tenemos nuevos proyectos que esperamos que abran otras vías de financiación.

Somos un proyecto vivo

La humanidad es un proyecto vivo, se define por lo que proyecta, y pierde su esencia si pierde sus proyectos. Tenemos muchas ideas y no todas se pueden ejecutar, pero algunas ya se están poniendo en marcha y las podemos contar. En todas subyace el mismo leit motiv: 5W es (ya) más que una revista.

Hasta ahora la línea de publicaciones de 5W incluía las revistas anuales y los libros de la colección Voces 5W. Este año publicamos una obra extraordinaria a petición de la familia Hammad y de Mikel Ayestaran, uno de nuestros fundadores. Nos conmovió la capacidad de resistencia de esta familia que, de la mano de Ayestaran, nos abrió las puertas de su casa —o de sus casas, porque se vieron desplazados por la violencia de Israel una y otra vez— para mostrarnos lo que comían cada día a través de fotografías de platos. La familia Hammad fue finalmente evacuada de Gaza y empezó hace unas semanas una nueva vida en España. Querían un libro y nos embarcamos en esta aventura. La obra fue un éxito en el crowdfunding que se cerró hace poco y verá la luz este mismo año, inshallah. Si quieres un ejemplar, aún estás a tiempo: está en preventa en nuestra tienda online. Esta iniciativa nos anima a buscar nuevas y viejas formas para contar el mundo: queremos adentrarnos en otros ámbitos y disciplinas: en la educación, en el teatro, en el arte, en la poesía. Tiempo al tiempo.

Más cosas. 5W fue podcast desde casi el principio. En 2016 lanzamos un podcast que ahora, tras casi un centenar de episodios, se renueva. Sale el 5 de octubre, se llama Larga Distancia y también se podrá ver, porque será un videopodcast. Seguiremos poniendo el foco en rincones olvidados y no tan olvidados del mundo, y lo haremos con el mismo rigor y seriedad que nos caracteriza. Lo que cambia es la carcasa, la forma de contarlo: nueva estructura, nuevas secciones y nuevo formato. Esperamos que esta línea de podcast, que venimos trabajando desde hace dos años, se consolide poco a poco como una de nuestras principales fuentes de ingresos. También seguimos adelante con nuestra vuelta semanal al mundo para acercar la actualidad internacional, el rickshaw, una newsletter que, además de leer, se puede escuchar en nuestra web y las principales plataformas de audio.

Nuestra plantilla es muy pequeña para hacer todas estas cosas, así que tenemos prevista la contratación de más personas. Queremos fortalecer el equipo, diversificar nuestros ingresos y profundizar en nuestra apuesta editorial, que propone otro ritmo, más humano y decente, para interpretar este mundo cada vez menos interpretable.

Seguiremos en la batalla. Que vivan las crónicas que duelen y nos hacen reír, que nos indignan y nos dan esperanza, que se pueden ver, tocar y oler.

¿Te unes a la resistencia?

Salud y periodismo.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Esta vez queremos dedicar nuestro recorrido a la situación en Gaza, donde la ofensiva terrestre israelí para tomar la capital ha provocado un auténtico éxodo forzado de miles de personas hacia el sur. De forma paralela, una comisión de investigación de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en la Franja, algo que ya llevan mucho tiempo denunciando multitud de voces. La imagen de la semana muestra una larguísima columna de vehículos huyendo de la arrasada ciudad de Gaza. Y hacemos paradas también en lugares como Líbano, Venezuela y Afganistán.

¡Vuelve el Rickshaw! Tras el parón veraniego, nuestra newsletter semanal regresa para traerte las noticias más relevantes de la actualidad internacional. Arrancamos esta temporada de la misma forma en que terminamos la anterior: con la vista puesta en Gaza. Allí, las muertes por la ofensiva de Israel ya superan las 64.000 y la hambruna es cada vez más grave. También repasamos la política migratoria de Europa con motivo del décimo aniversario de la mal llamada “crisis de los refugiados”, y ponemos el foco en los megaincendios, cada vez más frecuentes. Nuestra foto de la semana se fija en los asesinatos sistemáticos de periodistas en la Franja de Gaza. Y hacemos paradas en Afganistán, Sudán, Ucrania, China y la Amazonía peruana.

Antes de empezar, queremos contarte que la campaña de micromecenazgo para hacer realidad el libro ‘Menú de Gaza’ está a punto de terminar. El apoyo que ha recibido ha superado todas nuestras expectativas, ¡gracias a quienes lo habéis hecho posible! Este libro para no olvidar el uso del hambre como arma de guerra pronto será una realidad. Si quieres hacerte con un ejemplar y contribuir a la campaña, aún puedes hacerlo aquí. Date prisa, solo quedan dos días.

No es casualidad que el estado de desorden, impunidad e inestabilidad que vivimos venga precedido de cerca de dos décadas de poder de Vladímir Putin y Benjamín “Bibi” Netanyahu. Ambos han tenido tiempo suficiente para avanzar en sus agendas expansionistas y sus sueños de un nuevo orden mundial. Aunque las visiones de ambos son discrepantes, coinciden en un elemento fundamental: la aniquilación de cualquier concepto de justicia o ley internacional.

Los líderes rusos e israelí tienen más cosas en común. Un desprecio absoluto por cualquier interés más allá del personal y la ausencia de escrúpulos para mantenerse en el poder. Su gran golpe de suerte ha llegado con el regreso al poder de Donald Trump. Con un presidente en Estados Unidos que, al igual que ellos, carece de un ápice de catadura moral, pero acumula similares dosis de narcisismo patológico, las condiciones se han vuelto idóneas para los sátrapas del mundo.

Aunque Trump tiene oficialmente un secretario de Estado en el dócil Marco Rubio, la realidad es que ese papel se lo han repartido en los últimos meses Putin y Netanyahu. Son ellos los que marcan qué se hace y qué no en Ucrania o Palestina. Ellos quienes deciden los tiempos y acciones. Y ellos quienes dirigen la política exterior estadounidense, mientras Europa contempla impotente y sin capacidad de reacción el desmantelamiento del orden internacional.

La química entre Trump y sus dos grandes socios no debería sorprender. Los tres son blancos supremacistas, ultranacionalistas y autoritarios. No creen en organismos internacionales ni instituciones que puedan limitar la arbitrariedad de su poder y persiguen a sus enemigos de forma implacable. Trump y Netanyahu tienen algunos límites, porque en sus países sobreviven a duras penas sociedades civiles que tratan de resistir. Putin, en cambio, hace tiempo que completó el desmantelamiento de cualquier contrapoder.

Pero lo que más une a Trump, Bibi y Putin es la visión nostálgica del poder absoluto, una donde el colonialismo, la dominación y la ley del más fuerte se imponen a la diplomacia o el civismo.

Trump sueña con hacerse con Canadá, el canal de Panamá o Groenlandia. Putin quiere restituir el imperio soviético, convencido de que pasará a la historia como uno de los grandes zares rusos. Netanyahu está envuelto en una expansión mesiánica de los dominios de Israel, empleando la guerra, la expulsión y la hambruna contra los palestinos. En su objetivo de buscar un nuevo orden anárquico, los tres líderes se sienten estorbados por el Estado de Derecho, la democracia liberal o los derechos humanos; emplean la propaganda sin pudor; y cuentan con la indispensable colaboración de una parte de la ciudadanía entregada a la causa.

Trump fue reelegido para un segundo mandato, a pesar de no haber escondido sus peores intenciones. De Putin se podrá decir que ha creado un sistema amañado, pero lo cierto es que sigue siendo enormemente popular. Y Netanyahu, a pesar de la corrupción y los crímenes en Palestina, sube en las encuestas.

En un momento de incertidumbre, cuando mucha gente siente que la democracia liberal ha fracasado en la resolución de sus problemas, la tentación de volver a la era de los reyes absolutos ha regresado. La consecuencia no es El final de la historia que vaticinó Fukuyama, sino su frustrante y desmoralizante repetición.

Termina el mes de junio y con él esta temporada de nuestro rickshaw, que volverá a rodar después de una parada veraniega. La última semana del mes ha estado marcada por el bombardeo de Estados Unidos a Irán y el posterior anuncio de la tregua entre Teherán y Tel Aviv; mientras el foco estaba puesto en ese conflicto, el Ejército israelí mataba a cerca de 800 personas en Gaza. Y en La Haya, la cumbre de la OTAN concluyó con el compromiso de duplicar el gasto militar para 2035. La imagen de la semana está tomada en Cisjordania, donde continúa el asedio de los colonos y el Ejército israelí a la población palestina. Y también nos detenemos en Kenia, Haití y Ecuador.