Preventa: ‘Menú de Gaza’

Hicimos un crowdfunding para financiar este libro con recetas de la familia Hammad. Fue un éxito. Si no reservaste un ejemplar, aún puedes hacerlo aquí.

ComprarPaz es una palabra difícil de pronunciar en Palestina, porque está manoseada y a menudo no se refiere a la solución de los problemas estructurales. Pero hay un acuerdo para que las armas callen, aunque sea de forma temporal, y eso no es poco en medio de un genocidio. Aunque no sabe lo que vendrá mañana, hoy Gaza respira aliviada.

Israel y Hamás han anunciado un acuerdo sobre la primera fase del plan de 20 puntos para la Franja planteado por Donald Trump. Esta primera fase contempla un alto el fuego inmediato —que está previsto entre en vigor en cuanto el Parlamento de Israel lo apruebe, durante la jornada de hoy— y la liberación de las 20 personas israelíes que se calcula que siguen en manos de Hamás y de casi 2.000 palestinas encarceladas por Israel.

¿Qué significan estos primeros pasos? ¿Cuáles son los puntos que faltan por negociar? ¿Qué capítulo se abre en la Franja tras este anuncio, después de dos años de ofensiva israelí que ha acabado con más de 66.000 vidas?

A través de nuestras tradicionales 5W, repasamos las principales claves del acuerdo entre Israel y Hamás.

El acuerdo planteado por Trump es un marco genérico en muchos de sus puntos, pero establece la dirección por la que avanzaría la eventual construcción de la paz. El Parlamento israelí votará durante la jornada de hoy para aprobar el plan: en cuanto le dé luz verde, entrará en vigor un alto el fuego e Israel tendrá 24 horas para retirar sus tropas hasta “una línea acordada para preparar la liberación de los rehenes”. Este era uno de los puntos clave del acuerdo, y sin embargo no está claro hasta dónde llegará esa retirada técnica. En el pasado, Israel ha vuelto a desplegar sus tropas rápidamente cuando pensaba que era necesario. Pero Hamás necesita vender a su gente que ha llegado a un acuerdo suficientemente bueno, con una retirada militar visible, para no perder más legitimidad.

En el ínterin, “se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de frente permanecerán congeladas hasta que se den las condiciones de una retirada completa por etapas”. A partir de entonces, Hamás liberará a los rehenes que aún permanecen en su poder, una veintena, en un plazo de 72 horas; también entregará los cuerpos de una treintena que murieron en cautiverio. El presidente estadounidense indicó que la liberación tendrá lugar “probablemente el lunes”; también anunció que tiene previsto viajar a Oriente Medio en los próximos días. En el anterior alto el fuego ya hubo bailes temporales que no son improbables en este nuevo acuerdo.

Una vez liberados todos los rehenes, Israel excarcelará a 250 presos condenados a cadena perpetua, así como a 1.700 presos políticos detenidos desde el 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y todos los niños detenidos en este contexto. Huelga decir que estos arrestos se practican sin las garantías legales básicas, tal y como denuncian organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales. En cuanto a los muertos, por cada israelí cuyos restos sean devueltos, Israel devolverá los restos de 15 gazatíes.

El alto el fuego y la liberación de los rehenes son la piedra angular de esta primera fase del acuerdo, pero quedan puntos clave en los que acercar posturas, y que se adivinan de difícil gestión. Uno de los principales es el desarme de Hamás: el plan de Trump supone, en la práctica, su capitulación armada, algo sobre lo que la milicia no se ha pronunciado. Israel se comprometería a no ocupar ni anexionarse Gaza, algo sobre lo que Hamás ha pedido garantías. El plan también establece que se desplegará en Gaza una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS), que colaborará con Israel y Egipto para garantizar la seguridad de las zonas fronterizas. Este es el punto de partida, pero nadie sabe hacia dónde avanzará este proceso.

También falta por concretar la gobernanza de la Franja una vez se retire Israel. Según el plan de Trump, el control inicial estaría en manos de un comité integrado por tecnócratas palestinos y expertos de varios países. Sin Hamás. Se crearía un órgano supervisor de ese comité, la llamada “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump y de la que también formaría parte el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros miembros y jefes de Estado. Tampoco está claro si esto se llevará a cabo y si Hamás aceptaría esto o algo similar con su participación.

El acuerdo no menciona en ningún momento la ocupación israelí, ni siquiera a las soluciones clásicas planteadas para el conflicto entre Israel y Palestina. Tan solo en el penúltimo punto se refiere a la autodeterminación y la “aspiración” del pueblo palestino a la creación de un Estado palestino: “A medida que Gaza vuelva a desarrollarse y progrese, y que el programa de reformas de la Autoridad Palestina se aplique fielmente, podrían reunirse por fin las condiciones para abrir una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”, dice.

El protagonista mediático de este plan de paz es Trump. Con este acuerdo, se ha apuntado un tanto en su papel de “pacificador” mundial. Ya en su campaña electoral dijo que pretendía acabar con la guerra en Ucrania “en 24 horas” —algo que no logró— y también conseguir la paz en Oriente Medio. A nadie se le escapa que sus prisas por cerrar este acuerdo tienen que ver con su aspiración a conseguir el Nobel de la Paz, que se entrega este viernes. Que recibieran el galardón otros de sus antecesores en la Casa Blanca —como Barack Obama, al que odia— debe ser un estímulo para Trump.

Fiel aliado de Israel —bajo su mandato, Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer Jerusalén como la capital israelí—, Trump presentó su plan de veinte puntos el mismo día en que se reunió con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Y también fue el propio presidente estadounidense el que anunció, de madrugada hora española, que Israel y Hamás habían aprobado “la primera fase” de su plan de paz de veinte puntos. “Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, escribió en Truth, la red social de la que es propietario.

En el segundo punto del acuerdo, Trump dice que Gaza será “reurbanizada en interés de la población de Gaza, que ya ha sufrido lo suficiente”. Hace poco más de siete meses, el líder estadounidense difundía su proyecto para, una vez arrasada la Franja, levantar allí la que llamó “Riviera de Oriente Próximo”. Mientras en el mundo real Israel continuaba bombardeando a la población civil de Gaza, Trump llegó a difundir un esperpéntico vídeo creado con Inteligencia Artificial que recreaba el proyecto de una Gaza reconvertida en un lujoso resort turístico por el que se paseaba el propio Elon Musk. Para ello, la población gazatí habría sido obligada a marcharse a los países vecinos. El acuerdo de paz de Trump, en este sentido, sostiene que “nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen marcharse serán libres de hacerlo y de regresar”. Pero no esconde los intereses económicos del presidente estadounidense: “Se elaborará un plan de desarrollo económico de Trump, destinado a reconstruir y dinamizar Gaza”.

El acuerdo llega cuando se acaban de cumplir dos años del inicio de la actual ofensiva, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, que acabaron con cerca de 1.200 vidas y la captura de 251 rehenes. Tras la firma del acuerdo que, previsiblemente, llevará a la liberación de los que quedan vivos, Netanyahu emitió un comunicado en el que señaló que es “un gran día para Israel”. La liberación de los rehenes ha sido un punto central estos dos últimos años, y ha dado lugar a numerosas protestas y movilizaciones contra el Ejecutivo en el interior de Israel. En su reacción inicial, el primer ministro israelí habla en todo momento de acuerdo “para liberar los rehenes”, sin mencionar la paz.

Hamás, por su parte, celebró en un comunicado que el acuerdo “pondrá fin a la guerra en Gaza, garantizará la retirada de las fuerzas de ocupación, permitirá la entrada de ayuda humanitaria y llevará a cabo un intercambio de prisioneros”. La milicia palestina agradeció los esfuerzos de Qatar, Egipto, Turquía y el presidente Trump en esta mediación para alcanzar el acuerdo. Y, al mismo tiempo, pidió que garanticen que Israel “cumpla plenamente los términos”.

El acuerdo ha sido celebrado con júbilo en el interior de la Franja, arrasada tras dos años de intensos ataques que han dejado 66.000 muertos, prácticamente toda la población desplazada y una situación de hambruna. Está previsto que, una vez entre en vigor, Israel permita de forma inmediata la entrada de ayuda en el territorio. “Las cantidades de ayuda serán, como mínimo, las previstas en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar los escombros y abrir las carreteras”.

La distribución de la ayuda se llevará a cabo a través de Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales, “sin interferencia de ninguna de las dos partes”. La ayuda humanitaria ha sido manipulada durante toda la ofensiva por parte de Israel, que la ha usado en su estrategia bélica e incluso como instrumento de humillación a la población palestina, a través de la creación de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, operada por militares israelíes y mercenarios estadounidenses. El bloqueo ha sido total, la destrucción ha sido absoluta y la población gazatí ha muerto a causa del hambre y la violencia.

En verano las agencias de Naciones Unidas anunciaron que más de medio millón de personas en Gaza se enfrentaban “a una situación de hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la escasez extrema y las muertes evitables”. El último avance militar israelí, sobre la ciudad de Gaza, hacía temer lo peor para una Franja de Gaza convertida en un palimpsesto del dolor: destrucción sobre destrucción, desplazamiento sobre desplazamiento, muerte sobre muerte.

Es difícil valorar hasta qué punto la presión internacional y las manifestaciones y campañas activistas —como la de la Flotilla— han contribuido a que llegara este acuerdo, pero parece claro que ese grito contra el genocidio ha llegado de un modo u otro a Israel, acostumbrado a la impunidad y protegido por Estados Unidos. El problema fundamental ahora no es solo la fragilidad de este primer acuerdo o la dificultad de aplicar los primeros pasos, sino el medio y plazo. El anterior alto el fuego ya demostró que Israel está dispuesto a reiniciar la ofensiva cuando sea necesario o cuando la situación responda a sus intereses.

¿Y qué decir del largo plazo? Cuando los focos dejan de alumbrar a la región, Israel se verá con las manos libres para actuar como le plazca. Y el escenario clave en ese contexto ya no es tanto Gaza, sino Cisjordania, donde la ocupación israelí avanza a marchas forzadas. Hasta que no se aborden los temas fundamentales que están sobre la mesa desde hace décadas —la ocupación, el regreso de los refugiados palestinos…— no se podrá abordar alguna solución real como la creación de un Estado palestino, aunque cada vez más voces que apuestan por la paz creen que esa hora ya pasó, que es demasiado tarde.

Pero ahora cuesta mucho pensar en el largo plazo. El presente más inmediato manda en medio del exterminio. Gaza respira. Poco después del anuncio del acuerdo, las redes sociales se llenaban de mensajes de esperanza. “El genocidio ha terminado. Un jueves cualquiera, después de dos años, el mundo decidió finalmente que tenía suficiente sangre palestina. Por primera vez en dos años, los gazatíes pueden dormir sabiendo que seguirán vivos al día siguiente”, escribía la joven periodista gazatí Plestia Alaqad en su cuenta de Instagram. “Espero que esta vez sea diferente. Espero que sea un alto el fuego real y duradero. Espero que no nos den más falsas esperanzas”.

Hicimos un crowdfunding para financiar este libro con recetas de la familia Hammad. Fue un éxito. Si no reservaste un ejemplar, aún puedes hacerlo aquí.

ComprarCada vez hay más voces que hablan de una gran alianza fuera o incluso contra Occidente, con China como punta de lanza. Pero el orden internacional es tan complejo y contradictorio que no permite esbozar esa caricatura.

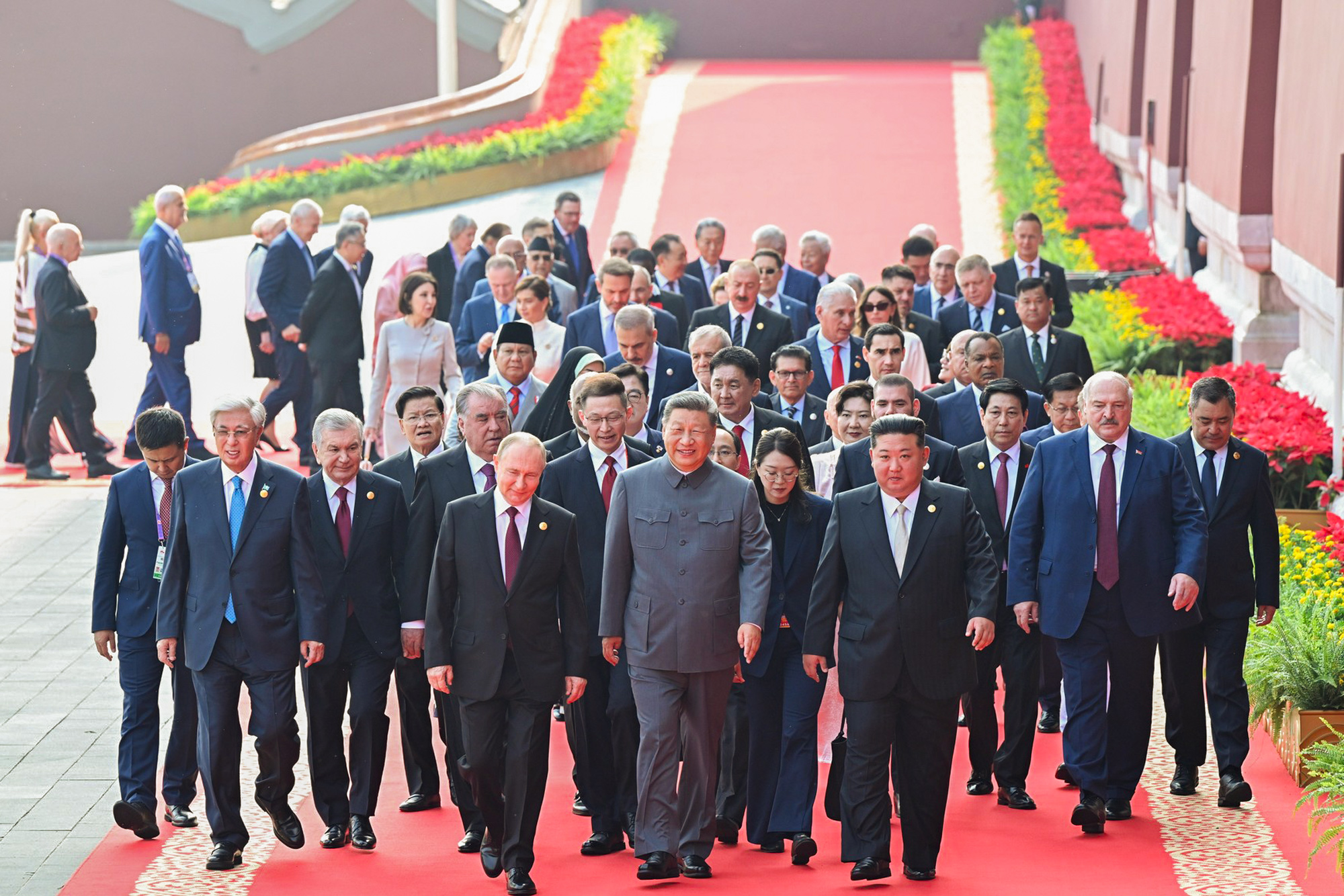

Una fotografía del 3 de septiembre muestra a varios de los principales autócratas del planeta más allá Occidente: está tomada en la Plaza de Tiananmen y en ella aparece el líder chino, Xi Jinping, flanqueado por dos dictadores amigos, Vladimir Putin y Kim Jong-un. El contexto es el del gigantesco desfile con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Xi se parece cada vez menos a la primera vez que lo vi en los pasillos del Palacio del Pueblo en 2011, a punto de entrar a una reunión, cuando diplomáticos extranjeros susurraban a los corresponsales que él, Xi, era el elegido. Y qué buena elección, decían: era humano y hablaba inglés.

Más de una década después, con la atención mundial concentrada en Gaza y en el creciente protagonismo de Donald Trump en un esperado plan de paz, los líderes autócratas de China y Rusia se mantienen al otro lado de la escena global y alejados de los principales foros internacionales, como la asamblea general de la ONU. Sus estrategias pasan por proyectar fuerza y ganar legitimidad ante sus propios ciudadanos, con actos como el desfile militar del 3 de septiembre. Son puestas en escena dirigidas a un público interno, con más valor simbólico que influencia real.

El recuerdo de aquel Xi Jinping de 2011 es disonante con los actuales movimientos robóticos y militares del líder de una férrea dictadura y segunda potencia económica global. Sus soldaditos bellos, atléticos y perfectamente sincronizados son la encarnación de los pósters de propaganda xuānchuánhuà: luminosos y en colores planos, como diseñados por la Inteligencia Artificial. El reinado de Xi es más represivo y pobre que el de los anteriores líderes del Partido Comunista, el único partido en China desde 1949.

El 3 de septiembre, 12.000 tropas desfilaron sincronizadas en Pekín ante veinte jefes de Estado que aplaudieron el escaparate de la modernización militar del presidente Xi, en la que ha invertido 5.000 millones de dólares: misiles balísticos intercontinentales, drones submarinos, láseres de defensa aérea. Y por primera vez la tríada militar completa: armas nucleares por tierra, mar y aire. Como Estados Unidos y Rusia.

El líder chino busca asombrar al mundo, y lo consigue. Su gasto militar se ha multiplicado por trece en los últimos 30 años y ha reducido su brecha militar con Estados Unidos a la mitad en ese periodo. Pero su verdadero objetivo es doméstico. Leo a Drew Thompson, exdirector para China en el Departamento de Defensa de Estados Unidos: el desfile de septiembre en Tiananmen “aviva sentimientos antijaponeses para aumentar la legitimidad del partido ante los ojos de su propia gente, particularmente en un momento en que la economía china enfrenta desafíos”. También tiembla Taiwán. La isla en la que se refugiaron los miembros del Kuomintang al perder la guerra civil contra Mao Zedong en 1949, y que tiene su propio gobierno democrático desde hace décadas, es parte de la narrativa neonacionalista y belicista de Xi: recuperar Taiwán es, para el líder chino, innegociable.

Por su parte, Putin necesita a Pekín desesperadamente. Con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania que limita sus viajes internacionales, cada imagen junto a Xi y Kim son oro puro para la televisión estatal rusa, su principal órgano de propaganda. El mensaje a sus vasallos es que Rusia no está aislada, que mantiene alianzas con grandes potencias, que forman parte de un bloque “alternativo”. La realidad de esa relación es un tanto diferente: Xi aprovecha el desangre ruso en Ucrania para extraer de saldo petróleo, gas y carbón, reduciendo así su dependencia de un Oriente Medio siempre volátil.

Para el norcoreano Kim Jong-un, tercero de la saga de dictadores que asfixian al reino eremita, la alianza con China es imprescindible. El líder norcoreano asistió al desfile en Tiananmen con su hija adolescente y posible heredera. Fue la primera vez que un líder norcoreano asistía a un desfile chino desde 1959, cuando su abuelo Kim Il-sung lo hizo. Para un régimen que funda su legitimidad en el Juche, la independencia nacional, y en la defensa frente a la amenaza estadounidense, ser recibido con honores en Pekín proyecta una paridad simbólica con las grandes potencias. Sin embargo, su realidad doméstica es muy diferente. El pueblo norcoreano afronta escasez y hambre debido a un déficit alimentario crónico, una pésima gestión supeditada a su programa nuclear y una capacidad industrial condicionada por sanciones internacionales. Su dependencia de China es total. Pero las imágenes del desfile se difunden en Corea del Norte como prueba de que el país mantiene su independencia estratégica y acceso a tecnología militar avanzada. La ficción de la propaganda sirve para llenar el estómago, como vimos en Under the Sun, de Vitaly Mansky (2015).

Actos como el desfile de Tiananmen buscan legitimar al Partido Comunista Chino cuando el PIB del país crece a tasas históricamente bajas, y cohesiona mediante el nacionalismo y el revanchismo del “siglo de humillación” de las potencias extranjeras. Al mismo tiempo, busca disuadir a sus enemigos mediante capacidades que rivalizan con Occidente.

Los únicos líderes europeos presentes fueron el eslovaco Robert Fico y el serbio Aleksandar Vučić, ambos críticos de las sanciones contra Rusia. Hubo ausencias elocuentes en el desfile, reflejo de los malabarismos geopolíticos de otras potencias. El líder indio, Narendra Modi, no asistió. Tampoco el turco Recep Tayyip Erdoğan. Para ellos, el régimen chino ideó una salida pragmática: la reunión casi paralela de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, a media hora de Pekín. Allí estuvieron también los líderes de Asia Central, que tampoco fueron al desfile. Los actores internacionales más sagaces entendieron que aparecer en Tiananmen junto a Putin y Kim cruzaría una línea, transformando su narrativa de “autonomía estratégica” en “alineación antioccidental”. La de Tianjin fue la reunión más grande de la OCS hasta la fecha desde su fundación en 2001, oficialmente para combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo, pero que de facto China y Rusia usan como contrapeso a la influencia de Estados Unidos en Eurasia.

Cada líder mostró agendas completamente distintas, ninguna relacionada con construir un orden multipolar coherente. Modi necesitaba opciones, después de que Trump impusiera aranceles del 50% sobre productos indios. Estados Unidos sigue siendo el socio más importante de la India en el mundo, pero China es su mayor vecino. Su foto con Xi marcó los titulares globales: se reúnen los líderes de los dos países más poblados del mundo y potencias nucleares. El mensaje a Washington: la India tiene alternativas, pero no es antioccidental.

Erdoğan jugó la partida más sofisticada. Turquía es el primer y único miembro de la OTAN con estatus de socio de diálogo de la OCS desde 2012. Ankara no mira a Shanghái como un bloque dominado por un solo país, sino como una alternativa multilateral potencialmente emergente al orden internacional dominado por Occidente. Erdoğan proyectó ante su audiencia doméstica que Turquía es un actor independiente que puede mediar entre Oriente y Occidente, reuniéndose con Xi, con líderes centroasiáticos turcófonos, e incluso el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, de cara a una normalización diplomática, rota desde 1913 por el contencioso sobre el genocidio armenio. Y con Putin. Sí, el denostado líder ruso acudió a Tianjin porque necesitaba visibilidad. Para Rusia, la OCS sigue siendo una de las pocas plataformas internacionales donde Putin no está a la defensiva. Para adornar la coreografía de cara a su propaganda, Putin insistió en que Modi viajara con él en su limusina blindada, Aurus, y le esperó casi diez minutos. El mensaje: Rusia mantiene alianzas estratégicas pese al aislamiento occidental.

La trampa de Tianjin era que todos necesitaban estar allí por razones completamente distintas: mientras Pekín intentaba demostrar que Eurasia tiene sus propias reglas de juego, cada participante acudió para lanzar mensajes para sus respectivas audiencias.

Sin embargo, el test de legitimidad real se cerró en Nueva York a finales de septiembre con la Asamblea General de Naciones Unidas. De un total de 193 miembros, asistieron unos 140 jefes de Estado. Pero no estaban ni Xi, ni Putin, ni por supuesto Kim, que no viaja porque no quiere. El líder chino no ha asistido personalmente desde 2015 y envió a su canciller, Wang Yi. Putin no puede viajar y envió a Lavrov, que tuvo que defender la invasión de Ucrania ante condenas públicas. Sí asistió Benjamín Netanyahu, sobre el que también pesa una orden de arresto de la CPI desde noviembre de 2024. El primer ministro israelí tuvo que enfrentarse al desplante y al abucheo de la mayoría de líderes presentes por su ofensiva contra Gaza, que constituye, según la propia ONU, un genocidio.

Modi y Erdoğan sí asistieron a la Asamblea, dando la talla.

Recordemos dónde estaba el resto de líderes de la foto de Tiananmen en uno de los conflictos más candentes de los últimos años. En la votación de marzo de 2022 sobre Ucrania, 141 países condenaron la invasión rusa, y solo 5 votaron en contra: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. China se abstuvo. En Nueva York las votaciones exponen el peso real de un país y de su diplomacia. El orden internacional no se está fragmentando en bloques ideológicos coherentes, sino en narrativas paralelas donde cada líder usa los mismos escenarios para proyectar mensajes a audiencias distintas. Tal vez el ejemplo más distópico fue Donald Trump con un discurso de comedia de serie B: atacó a la ONU y al orden que ha garantizado la paz desde la Segunda Guerra Mundial. El periodista de The Times Richard Spencer filtró que Xi le había invitado a Pekín —donde seguramente su show habría conseguido más aplausos.

El poder performativo ha alcanzado una sofisticación sin precedentes, pero la influencia real sigue midiéndose en los foros multilaterales que las autocracias y dictaduras evitan sistemáticamente para ahorrarse el abucheo. Allí quedaría expuesto que el emperador va desnudo. Mantener la ilusión es más importante que ejercer el poder real.

Mahmoud regenta un negocio familiar en la parte oriental de Jerusalén. El ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior venganza de Israel han vaciado las calles de la ciudad santa de extranjeros y los bolsillos de los palestinos de séqueles. Ese ataque, sin embargo, ha devuelto al conflicto entre Israel y Palestina a un primer plano mundial y en el establecimiento de Mahmoud las estanterías están más llenas que nunca, llegan novedades cada semana y le llaman de todas partes del mundo para pedirle consejo y recomendaciones. Mahmoud, con mucha paciencia, incluso ha organizado un seminario vía Zoom para colegas de su gremio en Sicilia.

Gaza ha roto el bloqueo y ha entrado con fuerza en los hogares y corazones de medio mundo. La pregunta es si ha venido para quedarse o si, pasados unos meses, nos olvidaremos del genocidio, la hambruna y la brutal destrucción. Israel ha tratado de controlar el relato desde el primer momento. Para ello nos ha cerrado la puerta a los periodistas internacionales y ha asesinado a más de 210 colegas y trabajadores de medios locales, según el recuento de Reporteros Sin Fronteras. Es el grado máximo de censura, pero no le ha funcionado. Los periodistas gazatíes dan cada día una lección de profesionalidad y se la juegan para informar desde el conflicto más sangriento de la historia para la prensa.

Mahmoud también combate contra la censura y resiste en su pequeña taifa de la calle Saladino. Hace siete meses la Policía lo visitó y le castigó de forma severa por cumplir con el trabajo de la familia. Acabó en la cárcel, junto a su hermano Ahmad, pero los soltaron pasados dos días y volvió, sin dudarlo, a su tienda, que es su vida. Desde entonces no ha parado de recibir muestras de solidaridad, pero el negocio resiste porque es una empresa familiar y se han apretado el cinturón.

El bueno de Mahmoud vende libros, es el propietario de la Educational Bookshop, el templo de los libros publicados sobre el conflicto de Oriente Medio. “Estamos ante un boom editorial sin precedentes. Salen novedades cada semana, los clásicos se reeditan, las obras clave se traducen a otros idiomas y, lo más importante, los editores apuestan por escritores palestinos. Como ha ocurrido con los periodistas en Gaza, ya no necesitamos que otros escriban nuestra historia”, explica desde un despacho que es el sueño de todo periodista especializado en la región, con todos los libros imprescindibles observando desde las paredes. Libros que han venido para quedarse y que para cuando pase el tiempo no olvidemos el genocidio, la hambruna y la brutal destrucción.

—Mahmoud, llama la atención el gran número de ensayos. Falta novela palestina. ¿No te parece llamativa la ausencia de ficción? —le pregunto.

—Para nada, el autor palestino no necesita inventar nada. Su vida propia o la de cada uno de sus vecinos tiene lo necesario para escribir un libro sin necesidad de recurrir a la imaginación.

La realidad supera cualquier tipo de ficción en esta parte del mundo y el 7 de octubre es un capítulo más de este realismo doloroso. Un capítulo escrito con sangre.

También puedes escuchar este podcast a través de nuestros canales de Spotify, Ivoox o Apple Podcast

El podcast mensual de 5W, que pilotaron Raül Flores y Núria Jar durante casi nueve temporadas y un centenar de episodios, ha sido un éxito desde el principio. Ahora este podcast se transforma y empieza una nueva era. Su nuevo nombre es Larga Distancia y será presentado por Javier Sánchez.

En Larga Distancia seguiremos poniendo el foco en rincones silenciados, países ignorados y lugares de los que todo el mundo habla pero que necesitan otra mirada. Lo haremos desde el rigor y la profundidad que nos caracteriza, pero con una novedad: además de escucharlo, podrás verlo en vídeo.

Hemos trabajado durante meses en este nuevo formato. Hace unas semanas preguntamos incluso a nuestra base de socios y socias por sus preferencias, y recibimos centenares de respuestas. Hemos tenido todas en cuenta y ahora lanzamos el episodio 0 de Larga Distancia, en el que dialogan dos referentes del periodismo: Jon Lee Anderson y Patricia Simón. Es un podcast con un libro detrás: Anderson y Simón son los protagonistas del número 10 de la colección Voces 5W. (Puedes suscribirte a 5W para recibirlo en casa de inmediato).

Hace diez años dedicamos el primer episodio del podcast mensual a la mal llamada crisis de los refugiados. Una década después, el debate migratorio sigue muy presente, pero el mundo está inmerso en otras realidades que lo hacen más complejo de entender: el genocidio en Gaza, el rearme de Occidente, la guerra en Ucrania, el auge de los autoritarismos…

En este episodio piloto hablamos de guerra, paz y periodismo con Simón y Anderson. Una abandera el periodismo con enfoque de derechos humanos, escribe sobre las consecuencias de la guerra, pero también sobre los caminos que llevan a la paz. El otro ha dedicado buena parte de su carrera a documentar los grandes conflictos posteriores a los atentados del 11-S y retratar a algunos de los personajes que han moldeado parte de la historia del siglo XX y principios del XXI.

Su diálogo es apasionante. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube o escucharlo, como siempre, a través de nuestros canales de Spotify, Ivoox o Apple Podcast.

Este podcast, como todo el periodismo que hacemos, es posible gracias a tu apoyo. Si te gusta y te apetece, háznoslo saber dejando algún comentario en cualquiera de nuestras plataformas y ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo en redes sociales. O de boca en boca.

¡Salud y periodismo!

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Arrancamos nuestro recorrido poniendo el foco en el “plan de paz” para Gaza anunciado por Donald Trump y la respuesta de Hamás, que acepta liberar a los rehenes. También miramos al bloqueo de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel y nos fijamos en Marruecos, donde miles de personas han salido a las calles en protestas que han dejado al menos tres muertos. La imagen de la semana se detiene en las consecuencias de la guerra en los niños gazatíes. Y hacemos paradas en Ucrania, Estados Unidos, Congo y Namibia.

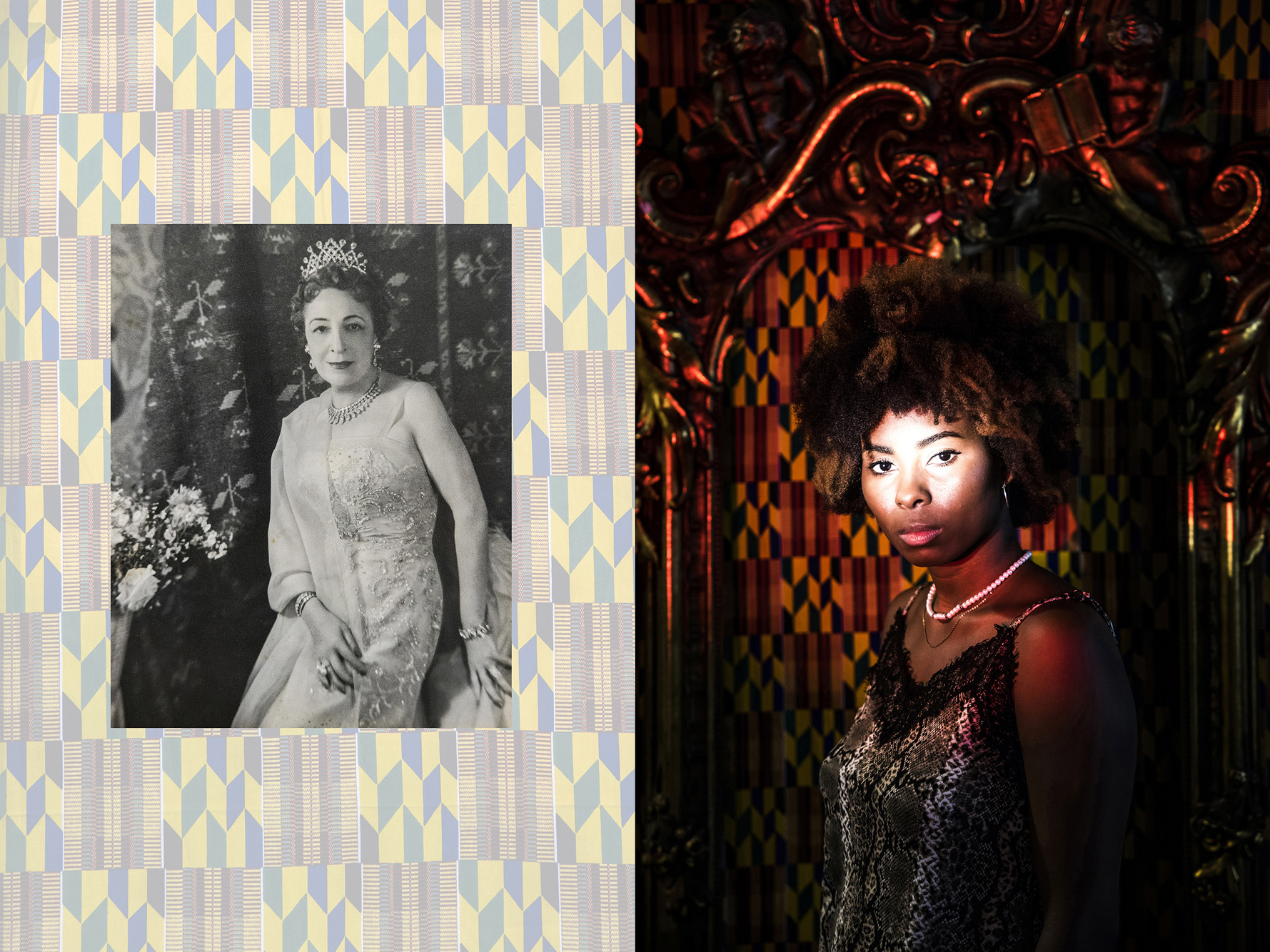

Negro prieto, negro teléfono, negro colorado; mulato claro, mulato blanconazo; jabao, jabao colorado… El catálogo de términos para definir a las personas en función de la tonalidad de la piel y el tipo de pelo en Cuba es interminable. Al cabello muy rizado se le llama “pelo malo”: una expresión negativa que perpetúa estereotipos y encierra una buena carga del racismo que sigue vivo en la isla. Contra ese racismo, una parte de la población cubana ha transformado todo lo que rodea al concepto de “pelo malo” en una herramienta que reivindica sus raíces africanas.

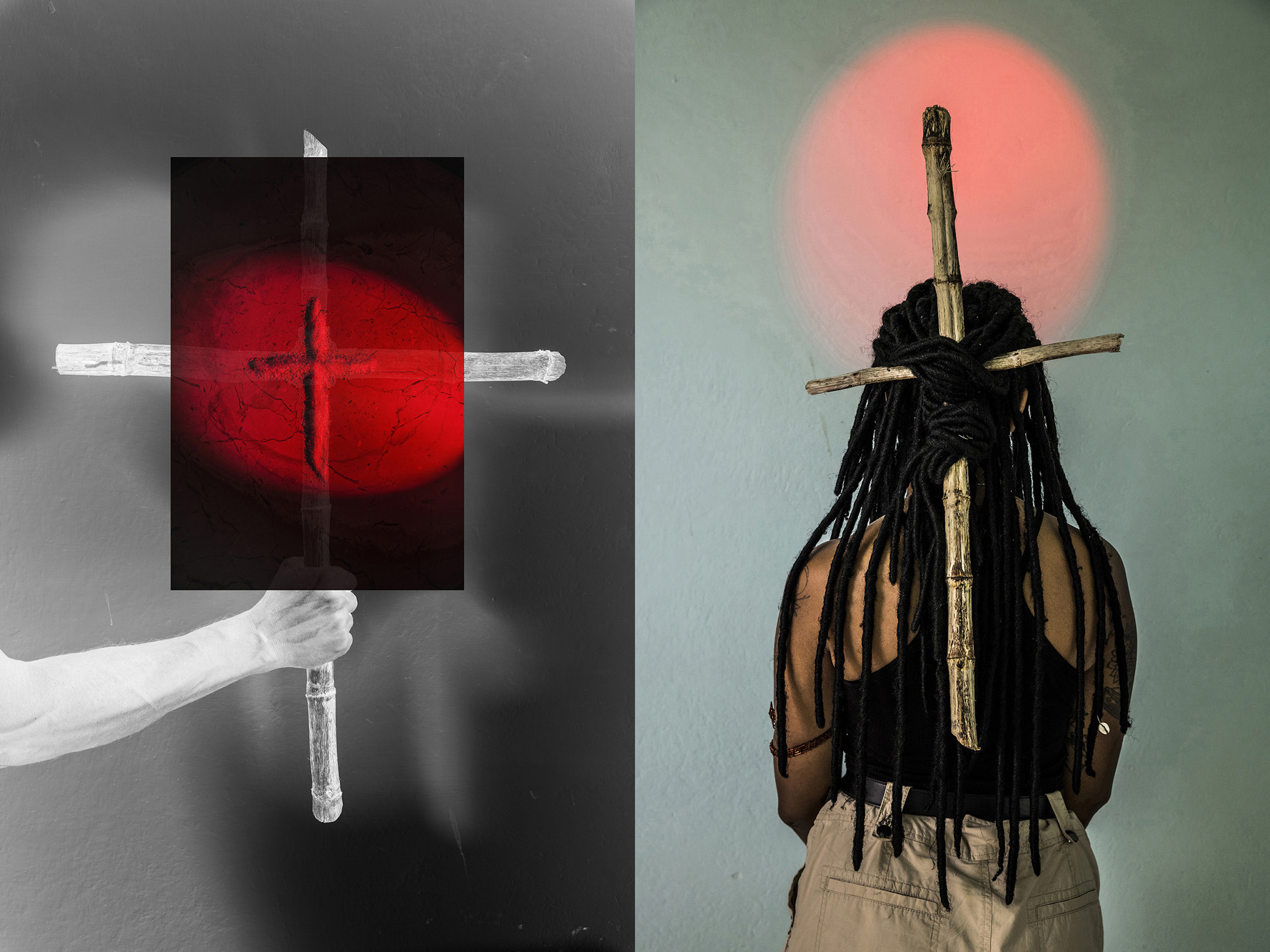

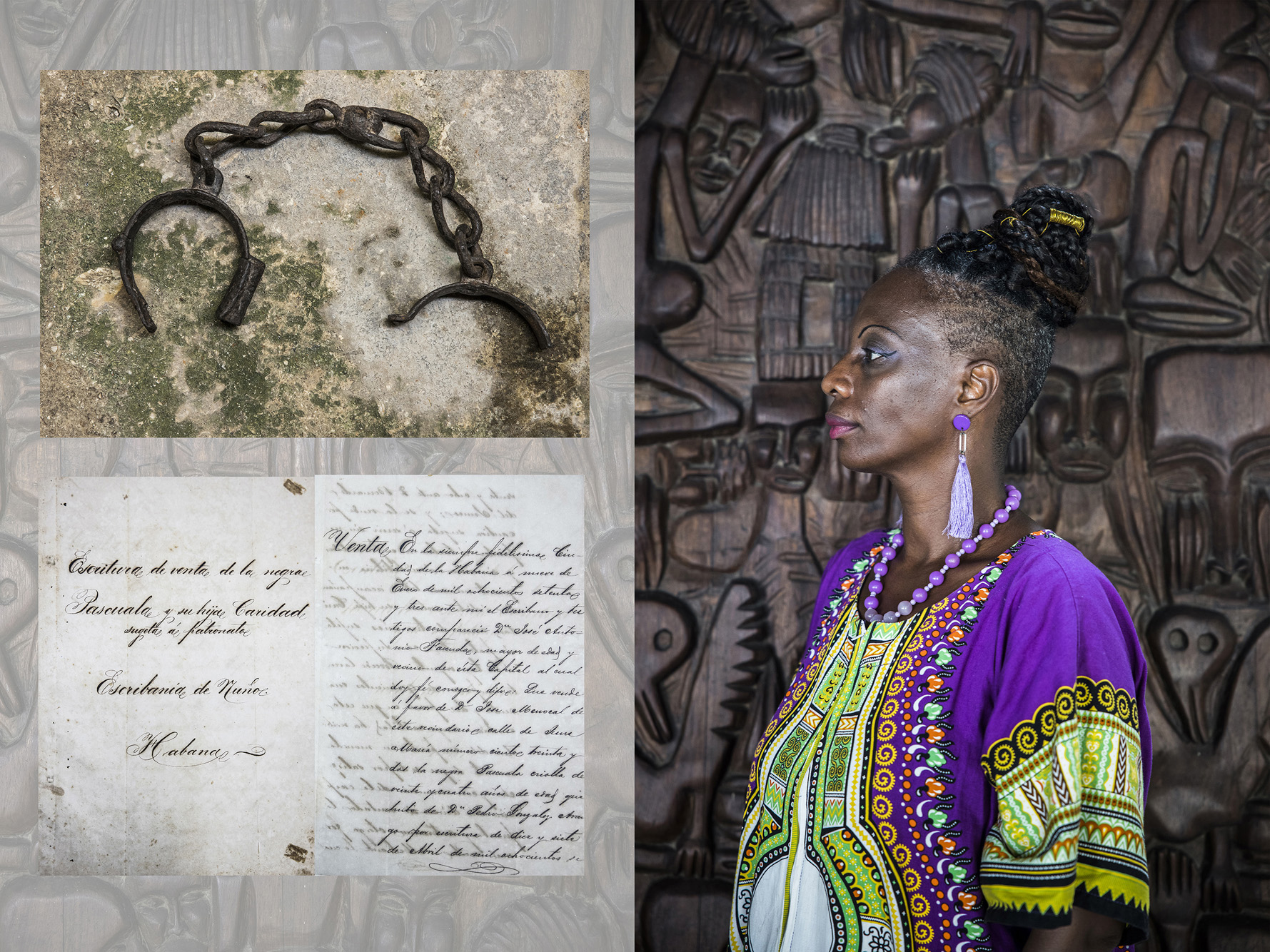

La fotógrafa Nuria López Torres lleva más de veinte años documentando la sociedad cubana, su cultura y su evolución en una amplia investigación titulada “La isla”. En ese marco, el proyecto “La larga travesía” explora la herencia de África y la huella que dejaron el colonialismo, la opresión y la esclavitud la identidad cubana. De esta exploración surgió el capítulo “Pelo Malo”, un recorrido visual protagonizado por mujeres que ondean el orgullo afro, cantantes de rap o activistas feministas con discursos antirracistas.

“He retratado a activistas que reivindican su negritud”, explica Nuria López, queha combinado los retratos con imágenes de archivo, objetos originales y elementos relacionados con el racismo y la esclavitud para crear un discurso entre el pasado y el presente.

El proyecto, recientemente galardonado en los premios POY Latam, está atravesado por el que fuera el gran negocio durante la época colonial española en Cuba: la producción de azúcar, que enriqueció a las familias que controlaban el cultivo de la caña gracias a la mano de obra esclava. “Hablar del azúcar en Cuba es hablar del proceso esclavista. Por eso tenía que estar muy presente en este proyecto”, dice la fotógrafa.

Hoy en día “todavía sigue habiendo racismo en Cuba. Incluso parte del grupo de personas afrodescendientes tienen interiorizado que lo más correcto o atractivo es lo que llaman “adelantar la raza”: un reflejo de eso es tener el pelo como las mujeres blancas, liso y unido a una piel clara. Pero hay un movimiento que dice, ¿por qué tengo que renegar de mi pelo, de mi piel?”, explica López.

A través de su proyecto viajamos al pasado y presente del legado africano en Cuba en imágenes cargadas de orgullo por la identidad afro y que nos explica en primera persona la fotógrafa.

El azúcar fue la causa de que cientos de miles de personas fueran arrancadas de sus pueblos en África y trasladadas como esclavas a las plantaciones azucareras de Cuba. La Iglesia Católica intentó evangelizar a las personas negras para que olvidaran a sus dioses paganos. De alguna forma, justificó el proceso esclavista.

En la imagen de la izquierda de este díptico, una mano sujeta una cruz hecha con caña de azúcar. Hay superpuesta otra fotografía de una cruz hecha con azúcar e iluminada con luz roja. Muestra que el color del azúcar no es el blanco, sino el rojo: el de la sangre de millones de personas esclavizadas. A la derecha vemos un retrato de espaldas de la activista Tai Torres, a quien puse la cruz de caña en el pelo. Sobre la pared proyecté la misma luz roja que había proyectado sobre el azúcar. Es un juego en el que dialogan varios elementos: azúcar, esclavismo, violencia, muertes, la Iglesia.

Aquí trabajé con La Reyna, una de las raperas más conocidas en Cuba. Su orisha es Yemayá (las orishas son las deidades de la santería, religión derivada a su vez de la religión africana yoruba; Yemayá es una de sus deidades principales).

En la fotografía de la derecha, La Reyna lleva la corona y el collar de mazo (amuleto) de Yemayá: son elementos que se venden en las tiendas para llevar a cabo rituales de santería. La quise fotografíar sentada, como lo que es: una reina. En el otro lado vemos la fotografía de una santera esclavizada. Las imágenes dialogan entre el pasado y el presente, y el resultado recalca el empoderamiento de La Reyna.

Este es un retrato de la cantante de rap Yisi Calibre. En este proyecto he buscado imágenes con diferentes niveles visuales; hay un diálogo con fotos del presente y del pasado, y utilizo imágenes que tienen que ver con la historia del proceso esclavista y su evolución. Aquí es muy evidente: juego con el mapa de África y con los pendientes de Yisi. Estos son como una reivindicación: “Llevo África puesta en mis orejas”.

El retrato de la cantante de rap La Fina aparece sobre una imagen del cementerio de Colón de La Habana. La tumba es de la familia Sánchez Ferrara, perteneciente a la sacarocracia, la élite económica que se enriqueció con las plantaciones de caña de azúcar que utilizaban mano de obra esclava. En este caso vuelvo a utilizar el rojo haciendo hincapié en la violencia que supuso el proceso esclavista.

El cementerio de Colón está catalogado como Monumento Nacional: allí están enterradas todas las familias de la sacarocracia, que se gastaban fortunas en esculturas y mausoleos.

A la derecha vemos un retrato de Inaury Portuondo, investigadora, especialista en cultura africana y activista. Era la subdirectora del Museo Casa de África: en la fotografía aparece posando sobre una de las obras de arte africanas que guarda el museo. Ahora Inaury ha abandonado la isla y se ha marchado a México, como tantas otras personas: Cuba se está quedando sin gente.

Su retrato se combina con la imagen de unos grilletes originales que colocaban a los esclavos y una escritura de compraventa de una esclava y su hija: está relacionada con la transacción, era un recibo de la operación. Los esclavos y esclavas no eran consideradas personas, sino que figuraban contablemente como “bienes”.

Los cauríes son pequeñas caracolas que tienen un gran valor y significado en la cultura yoruba. Se utilizan como moneda, como elementos decorativos, en la adivinación y también en ceremonias religiosas. En este retrato de la modelo y actriz Jessica Borroto introduje cauríes como elementos africanos.

Jessica se ha negado a alisarse el cabello para salir a desfilar en pasarelas y actuar en películas o series en Cuba. Ella fue la única modelo cubana que desfiló en la pasarela que Chanel hizo en el Paseo del Prado de La Habana en 2016, tras la visita de Obama a la capital cubana.

“Se vende una negra, recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora”. “Se vende una negra por no necesitarla su dueño”. Son anuncios reales de periódicos de mediados del siglo XIX, durante la época de la esclavitud. Sobre ellos está el retrato de la cantante y modelo Ivena Litan: ella tiene ascendencia blanca, negra y china —a Cuba también fueron trasladadas y esclavizadas personas asiáticas—. Ahora tampoco está en la isla, sino en Dubai.

Su retrato y los anuncios aparecen sobre una imagen del salón de la familia Mena, una de las que se enriqueció con el tráfico de esclavos y las plantaciones de caña de azúcar de La Habana. En esa ciudad se amasaron inmensas fortunas y se construyeron mansiones con lujos importados desde Europa y otras partes del mundo.

En este díptico aparece la actriz Jessica Aguiar (derecha) al lado de una fotografía antigua de María Luisa Gómez-Mena, heredera del imperio de la familia Mena, la misma a la que pertenecía la mansión de la imagen anterior. Como fondo de ambas imágenes aparece una tela africana; en el retrato de Jessica, además, he colocado un elemento decorativo de la sacarocracia, que usaba este tipo de ornamentos en sus palacios.

En la imagen de la derecha, la mano de la cantante de rap Yisi Calibre sujeta el micrófono con el que graba. A la izquierda se ve la mano de un hombre que sujeta un machete de cortar caña de azúcar en una plantación en la ciudad de Güines, en la provincia de Mayabeque, unas de las zonas de plantaciones de caña más importantes en el siglo XIX.

El díptico hace un paralelismo que resalta que del machete se ha pasado al micrófono: de sufrir la violencia, a tener voz. Es como decir: “Ahora tengo un altavoz con el que puedo gritar”.

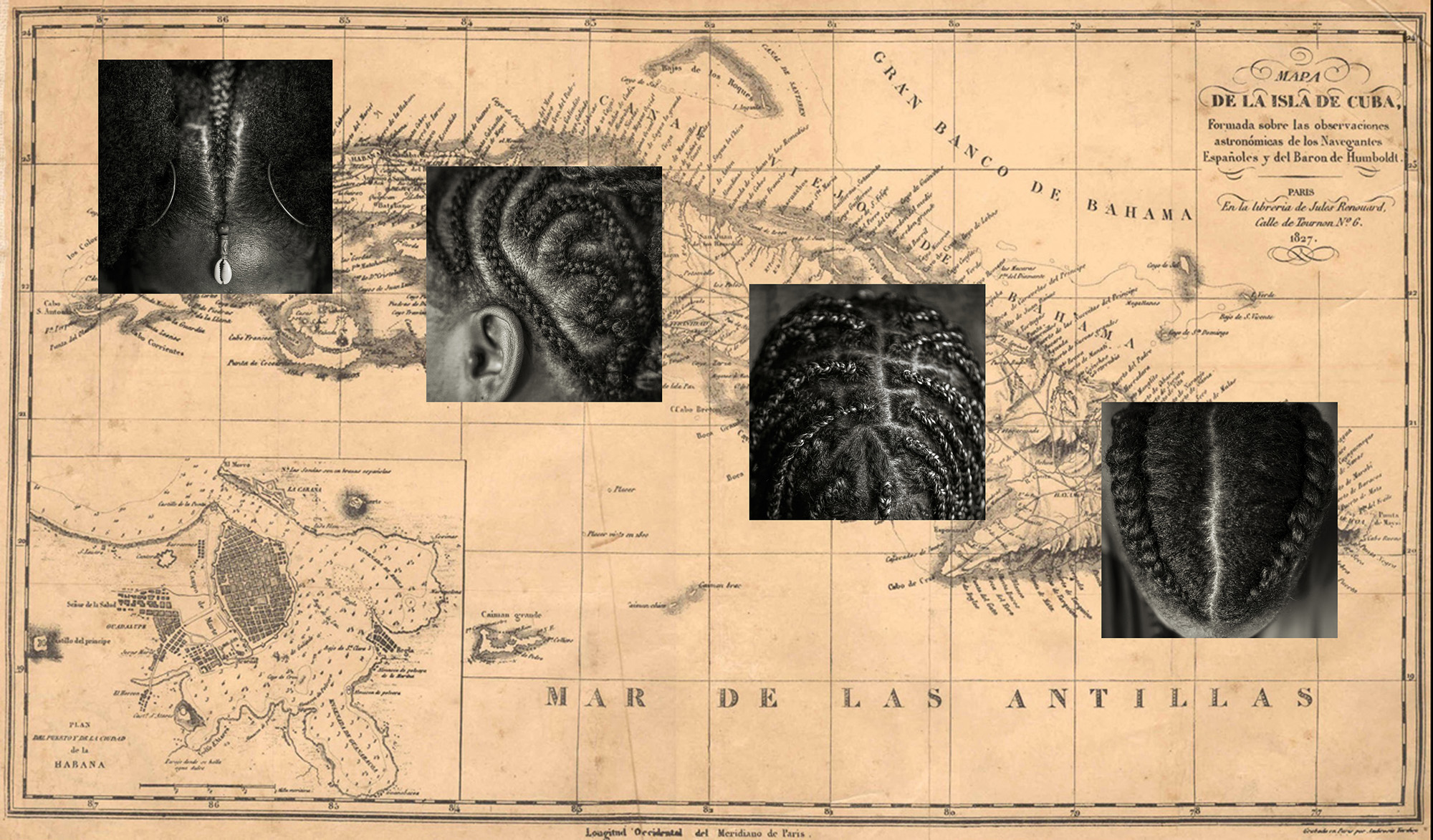

Sobre el mapa de Cuba, vemos cuatro imágenes de un peinado con trenzas. Esos peinados que se hacían las esclavas tenían una función muy especial: eran mapas que servían para mostrar a los cimarrones (esclavos rebeldes o fugitivos) los caminos que se habían marcado como rutas de escape hacia los refugios en las montañas o en las zonas de vegetación.

Como no sabían escribir, las esclavas diseñaban las rutas de escape a través de sus cabellos: los moñitos de detrás eran las montañas, las trenzas de una determinada forma eran un río… Además, en el pelo se escondían semillas que luego podían plantar en los refugios.

Aquí vemos a la cantante de rap La Real, en un retrato en el que juego con la dualidad de positivo y lo negativo. Por un lado existe el movimiento afro, de reivindicación y orgullo de las raíces africanas, como el de estas cantantes y activistas. Por otro, todavía hay muchas personas que reniegan de su piel y su pelo, que tratan de acercarse a lo blanco. Aquí muestro esa dualidad.

En este díptico vemos un retrato de la cantante de rap La Fina y, a la izquierda, una imagen de las trenzas de la cantante de rap Yordana; sobre ellas, un sello con la primera mujer que desarrolló, en Estados Unidos, una línea de productos capilares para el cuidado del cabello de las mujeres negras. Se llamaba Madame Walkers. Primero lo lanzó para obtener una fuente de ingresos: empezó con elementos como ceras, y poco a poco tuvo la capacidad de ir creando productos capilares para las mujeres negras, humildes. El boca a boca funcionó y logró crear un imperio.

Las flores en el cabello de La Fina simbolizan la belleza de ese pelo: mi pelo es bello, y todo lo que le ponga va a florecer. Porque este pelo es algo bueno, es algo bonito.

Siempre me ha parecido una paradoja que el rostro de la democracia en Egipto, el activista Alaa Abdel Fatah, y el presidente del país, Abdel Fatah al Sisi, compartan nombre. Como si se miraran en un espejo. Sisi, en el palacio presidencial, codeándose con jefes de Estado y Gobierno. Alaa, pudriéndose en una celda durante la mayor parte de los pasados doce años bajo acusaciones falsas. Como en un cuento de hadas, el líder de la república árabe pregunta al cristal vidriado, y este le devuelve la imagen del ingeniero de software, “símbolo de la libertad, la dignidad y la democracia. Alaa representa todo lo que el régimen egipcio no es”, me decía hace ya diez años Gamal Eid, abogado fundador de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (ANHRI), que fue obligada a cerrar.

Durante años, muchos se preguntaron qué bien hacía a la imagen del país mantener a Alaa encarcelado. A menudo, diplomáticos locales o extranjeros han compartido sus dudas sobre esa estrategia punitiva. Pero para los miembros de la sociedad civil estaba claro: Alaa era la mayor amenaza al régimen por eso que simboliza y que el régimen no es. Todo aquello por lo que se luchó en la revolución de 2011. Este 23 de septiembre, finalmente, Sisi decidió perdonar a Alaa. El activista debía haber salido de la cárcel hace un año, pero el régimen se había negado (ilegalmente) a contar los dos años que había pasado en prisión preventiva a la espera de juicio. Una práctica habitual en el país.

¿Entonces, por qué ahora? Egipto se esfuerza en proyectar una nueva imagen hacia el exterior. La liberación llega en paralelo a una serie de gestos diseñados para Occidente: iniciativas oficiales en derechos humanos, la puesta en libertad de algunos presos conocidos, una nueva narrativa de reforma que se vende a las cancillerías europeas. Los analistas llevan años apuntando a un cambio de estrategia en el que, para consolidar su autoridad, Sisi usa la diplomacia exterior y algunos gestos que le permiten conservar apoyos internacionales pese a la represión doméstica. Las organizaciones de derechos humanos denuncian el “blanqueo diplomático” que visitas oficiales, acuerdos de cooperación y elogios públicos contribuyen a llevar a cabo, mientras se amortiguan las críticas por abusos internos, como las acusaciones de asesinatos extrajudiciales en el Sinaí.

Migración, seguridad regional, energía y contratos económicos convierten a Egipto en un socio valioso. Algo que se ha visto potenciado con su mediación en Gaza. Todo ello desincentiva el interés de Europa en presionar para conseguir reformas profundas. Tras dos años de genocidio sabemos que, cuando hay que dar la cara, a menudo Europa se pone de perfil.

La participación activa de Egipto en la mediación se alinea con su estrategia diplomática de proyectar poder y estabilidad en la región. Esta postura permite al régimen de Sisi mantener relaciones con actores internacionales clave, mientras refuerza su control interno y su narrativa de estabilidad. El presidente busca legitimidad más allá de sus fronteras. Y funciona: en la reciente visita de Estado de los Reyes de España a El Cairo, Sisi recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. También el presidente francés, Emmanuel Macron, otorgó la Legión de Honor al líder árabe durante una visita a París en 2020. En aquella ocasión varios italianos devolvieron sus medallas. Poco antes de que sus majestades se encontraran con el rais egipcio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, eludía responder a la pregunta de los periodistas sobre si España abordaría las vulneraciones de derechos humanos en Egipto durante sus encuentros, señalando que “España defiende los derechos humanos en todos los países del mundo” y dando por concluido el encuentro.

La libertad de Alaa merece celebrarse, pero conscientes de que no es fruto de la presión internacional, sino de una estrategia calculada por el régimen, que con sus actos nos recuerda que se trata tan solo de una libertad prestada.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Arrancamos nuestro recorrido en Gaza, donde aumentan los casos de inanición a medida que las fuerzas israelíes consolidan su incursión terrestre en la capital. También ponemos el foco en el reconocimiento del Estado palestino por parte de once países, y nos fijamos en el cruce de ataques entre Israel y Yemen, que ha dejado al menos 9 muertos. La imagen de la semana muestra la huída a pie de dos hermanos en Gaza. Y hacemos paradas también en Francia, Ucrania, China y Dinamarca.

Lo que está lejos importa más que nunca. También lo que está más cerca, porque todo está conectado. Entender el mundo, entender lo que está lejos y cerca, es difícil, pero vale la pena intentarlo. El mundo entero no cabe en pequeñas historias y grandes explicaciones, pero sí en las crónicas de larga distancia. Esas crónicas de larga distancia —el periodismo en profundidad— no son un territorio cómodo, alejado de los temas de nuestro tiempo, sino todo lo contrario: son el tipo de espacio que necesitamos para que la denuncia política y social esté armada de razones. Porque eso es lo que necesitamos: armarnos de emociones pero también de razones.

Son algunas de las ideas que hemos lanzado en los últimos años. Nos hemos dado cuenta de que hay algo de fondo en ellas que resuena en toda la sociedad, en todo el mundo: la resistencia. Esta es la era de la resistencia y, por eso, tenemos previsto dedicar nuestra próxima revista en papel a este tema.

La buena noticia es que las crónicas de larga distancia de 5W resisten: acabamos de cumplir diez años, y esperamos seguir con vida muchos más (con el permiso de ustedes). La mala noticia es que, aunque nuestra salud financiera aún es buena, las suscripciones siguen bajando y necesitamos más apoyo para resistir. Porque la resistencia siempre es colectiva. Si quieres apoyar nuestro esfuerzo, unirte a la familia 5W y leer nuestras crónicas de larga distancia, puedes suscribirte aquí.

El arco político de la última década va desde la mal llamada crisis de los refugiados de 2015 al genocidio de Gaza, temas que hemos cubierto —con los obstáculos que todo el mundo conoce— de forma profunda. Se ha ido gestando en este tiempo una impotencia colectiva. Hay un sentimiento cada vez más abrumador de que algo se ha roto —quizá ya estaba roto— con el auge de la ultraderecha, de los autoritarismos, del uso del hambre como arma de guerra.

Se discute sobre qué hacer contra todo eso, o incluso lo peor: no se discute. Nuestro ámbito de responsabilidad es limitadísimo, incluso dentro del sistema mediático: somos un medio pequeño, casi sin recursos; una gota en el océano. Pero nuestra línea editorial sigue intacta: somos un medio combativo que se sostiene sobre la idea de que el periodismo es un oficio humanista. Las cosas hay que vivirlas de cerca: hay que tocarlas, olerlas y sentirlas para poder contarlas. Quizá no tenemos la capacidad de impacto de otros medios, pero sí la convicción de que hay un camino a seguir y de que los atajos no valen para hacer periodismo. Con eso iremos hasta el final. Porque tan importante como las cosas que hacemos son las que no hacemos. Tan importante es la creación como la resistencia. Y también hay una belleza en la resistencia.

En esta década 5W ha mantenido su pasión intacta, pero ha ido mudando de piel. Hoy 5W es más que una revista, y queremos reforzar eso en el futuro. Somos pódcast, libros, fotografía, documentales, formación, web, redes sociales, denuncia, casa editorial, vehículo de solidaridad. Y tenemos más ideas.

Te contamos con transparencia, como siempre, dónde estamos y dónde queremos ir. No sin antes expresar nuestro enorme agradecimiento a las personas que nos apoyan. Vuestra generosidad ha sido inmensa, como la de los colaboradores y colaboradoras de la revista —y también quienes no han publicado en 5W pero comparten nuestro espíritu—, que representan mejor que nadie el ADN 5W.

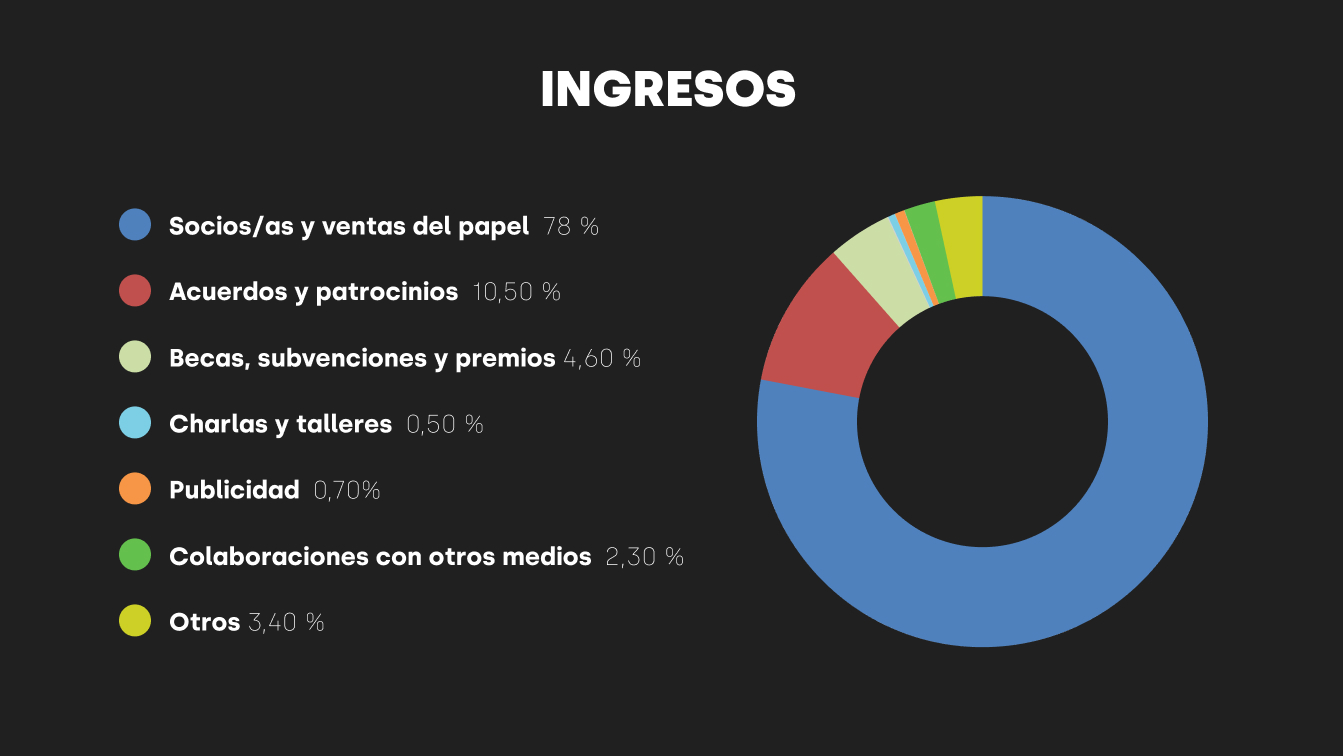

Está la cosa muy mal en el panorama mediático y no es cuestión de quejarse, pero las cosas como son: el año pasado a estas alturas teníamos más de 3.900 socios y socias, y este año hemos bajado a 3.700. Llevamos más de dos años de descenso continuado, aunque en el ejercicio previo habíamos perdido más suscripciones aún (400).

Nos importa mucho esto porque cerca del 80% de nuestros ingresos vienen de las suscripciones y la venta de productos editoriales (el porcentaje se mantiene este año). Por eso nuestros ingresos generales en los últimos doce meses no han crecido: entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 han entrado en nuestras arcas 409.500 euros, casi la misma cifra que los doce meses anteriores. (Importante: ese dato aún no incluye la recién cerrada campaña de micromecenazgo para publicar Menú de Gaza, que implicará un aumento importante tanto de ingresos como de gastos).

Nos hemos movido para que crezcan otras fuentes de ingresos, y ya vemos que puede ser un buen camino. Nos dan oxígeno acuerdos como el alcanzado con la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo para editar y publicar nuestro recién lanzado libro de la colección Voces 5W, con Patricia Simón y Jon Lee Anderson como protagonistas. Y un año más hemos mantenido proyectos como el que se enmarca en nuestro acuerdo estratégico con Cidob o la serie de podcasts que realizamos en colaboración con la Comisión Europea. Este tipo de acuerdos y patrocinios han supuesto cerca del 10 % de nuestros ingresos, más del doble que en el ejercicio anterior.

También logramos una beca del Journalismfund Europe para publicar un especial sobre la falta de procesos para identificar y dar dignidad a las personas migrantes que mueren en el mar —una investigación transnacional que se ha prolongado durante casi un año—. Y hemos obtenido dos ayudas —de los programas Media Innovation Europe y Microgrants for Small Newsrooms, respectivamente— que han contribuido a dar forma a nuestro nuevo videopodcast (del que os contamos más detalles unos párrafos más abajo).

El resto de lo que ha entrado en nuestras arcas ha venido de partidas como charlas y talleres, colaboraciones con otros medios y programas o sindicación de contenidos. La publicidad en la web y el papel ha supuesto menos de un 1 % por ciento de los ingresos totales: desde que 5W echó a andar hace una década, tuvimos claro que esta no iba a ser una de las partidas prioritarias.

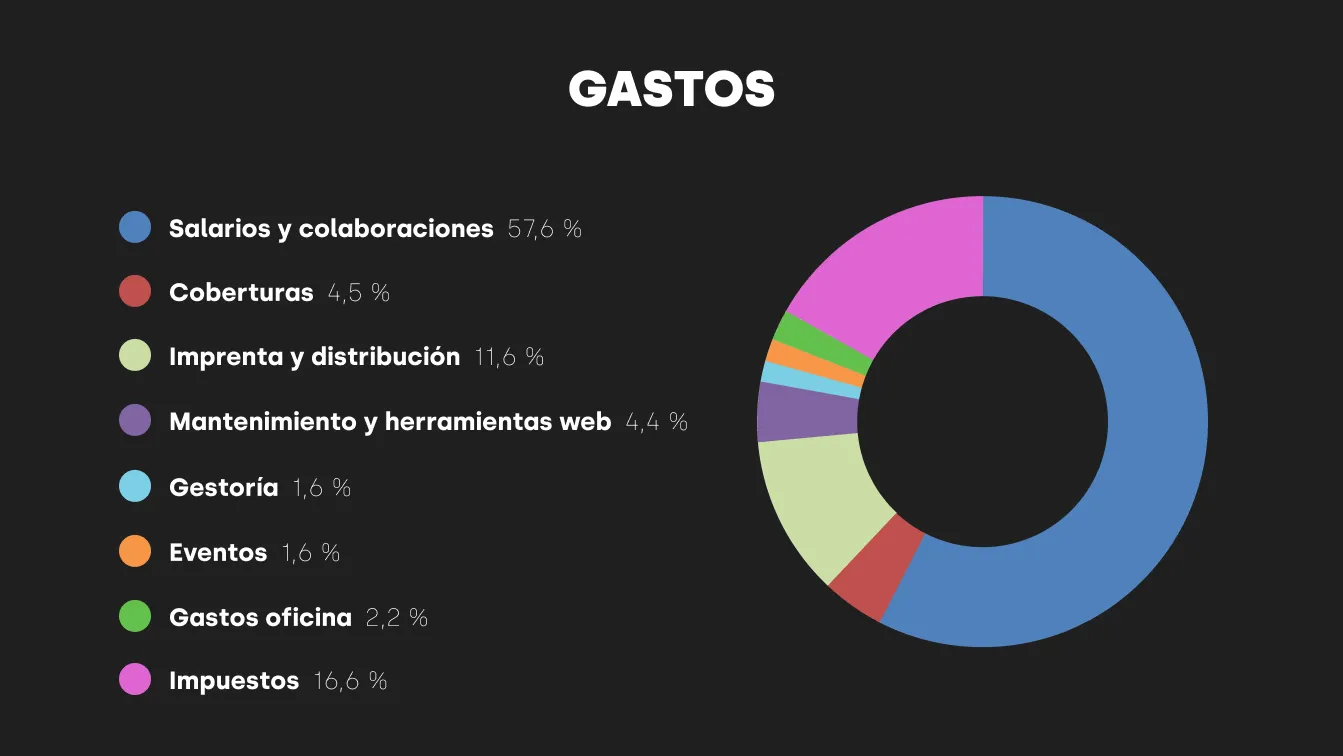

En los últimos doce meses hemos gastado más dinero en hacer periodismo. Hemos pasado de 362.000 a 418.000 euros. Queremos invertir aún más, porque la situación actual, en todo el mundo, lo requiere. Pero para ello necesitamos el apoyo de más socios y socias.

La subida se explica por varios factores. Entre los más relevantes están las coberturas: si en el ejercicio anterior apenas supusieron un 1 % de los ingresos, en los últimos doce meses han ascendido a cerca del 5%. En total, les hemos dedicado casi 19.000 euros —no se incluyen aquí gastos indirectos en concepto de salarios, etc.—, aunque buena parte de esta partida estaba cubierta por las fuentes de financiación detalladas en el anterior apartado. El especial Muertos sin la memoria de Europa, en colaboración con la revista Baynana, supuso el envío de equipos de trabajo a Grecia, Italia y distintos puntos de España para llevar a cabo una extensa investigación, que incluyó docenas de entrevistas y testimonios de familiares y personas expertas en una problemática invisibilizada. Contamos también eventos de actualidad como la caída del régimen sirio, en una cobertura recogida en este especial, cuyas fotografías, a cargo de Samuel Nacar, ganaron un World Press Photo.

Como todos los años, la impresión y distribución de nuestra revista anual en papel y el libro de la coleccion Voces han supuesto otra de las grandes partidas de gastos, más de un 11 %. El mantenimiento de la web y las herramientas digitales han representado cerca del 4 % de los gastos. La web es nuestra casa, el lugar donde escribimos y donde nos leéis, el lugar donde publicamos las fotografías, el lugar al que entran cada día nuestros socios y socias. Las mejoras son esenciales para que la experiencia lectora acompañe a nuestro periodismo de larga distancia. El resto de los desembolsos han sido para partidas como organización de eventos, oficina, gestoría e impuestos.

El apartado de gastos crecerá aún más en el futuro cercano, porque queremos reforzar el equipo con nuevas incorporaciones y también tenemos nuevos proyectos que esperamos que abran otras vías de financiación.

La humanidad es un proyecto vivo, se define por lo que proyecta, y pierde su esencia si pierde sus proyectos. Tenemos muchas ideas y no todas se pueden ejecutar, pero algunas ya se están poniendo en marcha y las podemos contar. En todas subyace el mismo leit motiv: 5W es (ya) más que una revista.

Hasta ahora la línea de publicaciones de 5W incluía las revistas anuales y los libros de la colección Voces 5W. Este año publicamos una obra extraordinaria a petición de la familia Hammad y de Mikel Ayestaran, uno de nuestros fundadores. Nos conmovió la capacidad de resistencia de esta familia que, de la mano de Ayestaran, nos abrió las puertas de su casa —o de sus casas, porque se vieron desplazados por la violencia de Israel una y otra vez— para mostrarnos lo que comían cada día a través de fotografías de platos. La familia Hammad fue finalmente evacuada de Gaza y empezó hace unas semanas una nueva vida en España. Querían un libro y nos embarcamos en esta aventura. La obra fue un éxito en el crowdfunding que se cerró hace poco y verá la luz este mismo año, inshallah. Si quieres un ejemplar, aún estás a tiempo: está en preventa en nuestra tienda online. Esta iniciativa nos anima a buscar nuevas y viejas formas para contar el mundo: queremos adentrarnos en otros ámbitos y disciplinas: en la educación, en el teatro, en el arte, en la poesía. Tiempo al tiempo.

Más cosas. 5W fue podcast desde casi el principio. En 2016 lanzamos un podcast que ahora, tras casi un centenar de episodios, se renueva. Sale el 5 de octubre, se llama Larga Distancia y también se podrá ver, porque será un videopodcast. Seguiremos poniendo el foco en rincones olvidados y no tan olvidados del mundo, y lo haremos con el mismo rigor y seriedad que nos caracteriza. Lo que cambia es la carcasa, la forma de contarlo: nueva estructura, nuevas secciones y nuevo formato. Esperamos que esta línea de podcast, que venimos trabajando desde hace dos años, se consolide poco a poco como una de nuestras principales fuentes de ingresos. También seguimos adelante con nuestra vuelta semanal al mundo para acercar la actualidad internacional, el rickshaw, una newsletter que, además de leer, se puede escuchar en nuestra web y las principales plataformas de audio.

Nuestra plantilla es muy pequeña para hacer todas estas cosas, así que tenemos prevista la contratación de más personas. Queremos fortalecer el equipo, diversificar nuestros ingresos y profundizar en nuestra apuesta editorial, que propone otro ritmo, más humano y decente, para interpretar este mundo cada vez menos interpretable.

Seguiremos en la batalla. Que vivan las crónicas que duelen y nos hacen reír, que nos indignan y nos dan esperanza, que se pueden ver, tocar y oler.

¿Te unes a la resistencia?

Salud y periodismo.

Hay que reconocer que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no le teme a la claridad. El pasado mes de marzo, en el Parlamento Europeo, declaró que el tiempo de las ilusiones había llegado a su fin. “Después de la Guerra Fría, algunos creyeron que Rusia podría integrarse en la arquitectura económica y de seguridad europea. Otros esperaban que pudiéramos depender indefinidamente de Estados Unidos. Esta autocomplacencia ha debilitado nuestra vigilancia”, dijo. “Pensamos que podíamos beneficiarnos de un dividendo de paz, pero en realidad creamos un déficit de seguridad. El tiempo de las ilusiones ha terminado”.

A raíz, principalmente, del recrudecimiento de la guerra en Ucrania y del peligro real que suponen para Europa las políticas expansionistas de Putin y el Gobierno ruso, hemos visto emerger una nueva hegemonía cultural donde sectores referentes de la intelectualidad, la academia, los medios de comunicación y los foros políticos insisten en decir que debemos prepararnos para la guerra. Al igual que hizo Margaret Thatcher en el plano económico, nos dicen que, también en el debate de la paz y la seguridad, “there is no alternative”: no hay alternativa a prepararse para la guerra.

El mismo liderazgo europeo que no ha sabido adoptar ni una sola sanción contra el Gobierno de Netanyahu, que comete un genocidio televisado, ha sabido forjar acuerdos sin precedentes en materia militar. La pérdida de las ilusiones a la que apuntaba von der Leyen va a suponer un costo importante: el gasto previsto en ReArm Europe (el plan que contempla cerca de 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares de la UE) duplica los montos dedicados a prevenir la emergencia climática dentro del presupuesto europeo y multiplica por diez el gasto dedicado a la cooperación internacional para el desarrollo. La Comisión ha ofrecido a los Estados que se salten el pacto fiscal para poder adquirir armamento. No solo eso: se ha establecido un paquete de 150.000 millones de euros en créditos a los Estados para dedicar al gasto militar que la Comisión podrá otorgar sin siquiera control parlamentario. El mismo partido que condenó a la Grecia de Syriza y Yanis Varoufakis a una “cura médica dolorosa pero necesaria” sin permitirle saltarse el límite de déficit ahora incentiva hacerlo para poder armarnos.

A pesar de las advertencias cargadas de razones, de nada ha servido recordar que en 2023 la UE destinó 279.000 millones de euros a gastos militares, cifra que está cerca de triplicar los fondos rusos destinados a tal fin (109.000 millones).

A pesar de la fortaleza del mensaje de que no hay alternativa al gasto militar, lo cierto es que, si de verdad queremos hablar de seguridad, deberíamos empezar por asumir que su aumento no resuelve los conflictos, sino que los amplifica. Así lo ha declarado en más de una ocasión el propio secretario general de Naciones Unidas cuando insiste en que la prevención de la violencia y la guerra no exige más gasto militar, sino actuar sobre las causas profundas de los conflictos: desigualdad, exclusión, violaciones sistemáticas de derechos humanos, degradación ambiental, deterioro democrático y ausencia de oportunidades.

Lo que hemos aprendido —a costa de millones de vidas— es que cuando estas causas estructurales no se atienden, el terreno queda abonado para que nuevos conflictos surjan o para que los ya existentes se enquisten en ciclos interminables de violencia. La nueva Agenda para la Paz de la ONU no deja lugar a dudas: las respuestas puramente militares generan efectos contraproducentes, mientras que la construcción de paz exige estrategias integrales que fortalezcan la resiliencia social, promuevan la justicia y den respuestas políticas a las demandas legítimas de los pueblos. No hay “seguridad” posible si no se atienden las raíces de la inseguridad.

Actualmente gran parte de los conflictos son de carácter intraestatal, donde grupos y comunidades se enfrentan a sus Estados a menudo a raíz de las graves violaciones de derechos humanos que sufren algunas comunidades a manos de esos mismos Estados (el caso de Palestina, un Estado bajo ocupación cuya seguridad depende del Estado ocupante, es un buen ejemplo). Frente a esta realidad, lo cierto es que armar más a quien viola derechos humanos solo agravará la represión y no ofrecerá soluciones a largo plazo.

Por el contrario, invertir en cohesión social, participación política y justicia global es mucho más eficaz para prevenir la violencia que cualquier arsenal. Reconocer que la seguridad no puede ser monopolio de ejércitos y alianzas militares, sino un bien común que se construye desde abajo, con comunidades y actores locales como protagonistas.

No hay mejor ejemplo para este argumento que la llamada “guerra contra el terrorismo” emprendida a principios de siglo. No solo fracasó en sus propios objetivos declarados, sino que expandió la inestabilidad a regiones enteras, multiplicó las organizaciones violentas y dejó tras de sí Estados debilitados, muerte, destrucción, poblaciones desplazadas y sociedades traumatizadas. El remedio se convirtió en enfermedad: el fuego con el que se pretendía apagar la amenaza no hizo más que propagar las brasas.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demostró que uno de los factores principales que empujaba a los jóvenes africanos a militar en grupos violentos y/o terroristas era justamente la llamada “política antiterrorista”. Es decir, que una experiencia traumática y potencialmente injusta de ver a un familiar detenido o a batallones del ejército actuando en sus comunidades es, de hecho, uno de los principales motivos que lleva a las personas a engrosar las filas de los grupos terroristas. Esta es la dura verdad.

Europa podría —y debería— ofrecer otro horizonte. La Unión Europea nació como un paradigma de seguridad compartida basado en la diplomacia, el derecho internacional, la justicia global y la solidaridad, tras siglos de guerras y conflictos devastadores. Europa podría situar en el centro la voz de quienes han sufrido en primera persona las consecuencias de la guerra, desde Palestina a Siria, desde el Sahel hasta Ucrania, y trabajar para que nunca más se repita el error de pensar que un conflicto puede gestionarse solo con armas.

Además, existen países con un relevante historial en la construcción de políticas de paz. Incluso en nuestro entorno más inmediato, casos como Kenia, Noruega, Suiza o Suecia las han aplicado —y siguen haciéndolo, a pesar de su mal hacer en otras áreas— con resultados contrastados. También a nivel regional, Gales, los estados de Hesse y Renania del Norte-Westfalia o la región de Emilia Romaña en Italia tienen una experiencia acumulada que debe ser más conocida si queremos defender que para conseguir la seguridad lo mejor es apostar por políticas de paz en lugar de construir ejércitos más fuertes.

Podemos aceptar que estas políticas no son suficientes para disuadir a una potencia extranjera que desea cometer una invasión. Pero son enormemente más pragmáticas, realistas y contrastadas que la idea ingenua, probadamente falsa y peligrosa, de que aumentar el gasto militar genera más seguridad compartida.

A pesar de un contexto internacional adverso, la paz es posible. A diario, millones de personas en todo el mundo —gente de la academia, de la cultura, organizaciones sociales, representantes políticos o medios de comunicación— trabajan por afianzarla de forma duradera. No es tarea fácil. Por eso, cualquier iniciativa en este sentido merece un digno reconocimiento. El último libro de la colección Voces 5W, Guerra, paz y periodismo, con la colaboración de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, es una buena muestra de ello. Un diálogo entre dos periodistas, Patricia Simón y Jon Lee Andreson, cuya trayectoria ha honrado los valores fundamentales de la profesión. Un encuentro que arroja luz sobre los grandes dilemas de nuestro tiempo a los que debemos mirar buscando los caminos en la construcción de la paz. Porque, como decimos en el epílogo del libro, “(…) en medio de esas imágenes terribles de un mundo perverso, surgen escenas para la construcción de paz. Narrar esas opciones de paz, enfocarlas, hablar con sus protagonistas, tomarlas como inspiración es deber de toda persona o institución pública que quiera dejar el conflicto atrás y avanzar hacia la paz. No será fácil, quién dijo que la vida lo fuera, pero no hay otra opción: la paz no es una elección, es un deber ético, es una actitud vital”. Y recuperar las ilusiones también.

El 16 de junio de 2015 Donald Trump bajaba por la escalera eléctrica dorada de su edificio en Nueva York, con la canción “Rockin’ in the free world” de Neil Young de fondo, para anunciar que buscaría la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, la posibilidad real de que Trump se convirtiera en candidato del Partido Republicano empezó a tomar forma tres meses después, tras el debate de precandidatos del 16 de septiembre de 2015.

Durante aquel segundo debate del Partido Republicano rumbo a la elección presidencial de 2016 —el primero se había celebrado semanas atrás, el 6 de agosto—, Trump envió un mensaje contundente que el sitio informativo Vox sintetizó en un titular: “Donald Trump vs. everyone” (Donald Trump contra todos). De pie frente al avión Air Force One, la pieza icónica de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, y estratégicamente colocado al centro de los once aspirantes a la candidatura, Trump lanzó ataques contra los otros diez y de casi todos recibió respuesta, haciendo que el debate girara en torno a él. Los análisis del día siguiente lo presentaban como “un reto” para el partido y le daban más del 25% de la intención de voto; para diciembre quedaban solo cuatro aspirantes viables y 40% de los votantes republicanos favorecía a Trump.

Mucho se ha escrito sobre lo que permitió que alguien que lanzaba frases como “la gente está cansada de la gente amable” o “el sueño americano está muerto” ganara la candidatura del partido conservador —incluido el rol de los medios tradicionales en el incremento de su popularidad—. Exactamente diez años después, el Partido Republicano ha dejado de tener una identidad propia para convertirse en “el partido de Trump”; el Partido Demócrata carece de liderazgo y propuesta, y el sistema de checks and balances, los contrapesos en el poder que hicieron Estados Unidos un referente de las democracias modernas, se tambalea con cada orden ejecutiva y cada amenaza lanzada desde la Casa Blanca contra jueces y congresistas.

Es posible que en las elecciones de 2028, o incluso en las intermedias de 2026, los votantes estadounidenses muevan la balanza; basta recordar que en la elección presidencial de 2024 la diferencia entre la candidata demócrata (Kamala Harris) y Trump fue de dos millones de votos, y que 90 millones de votantes registrados no fueron a las urnas. En el caso de la Cámara de Representantes, los republicanos ganaron 220 escaños y los demócratas, 215; la diferencia fueron cinco de un total de 435. El problema es que, incluso si la aritmética electoral deja de favorecer a los republicanos —es decir, a Trump—, el daño ya está hecho: hay una capa de deterioro y retroceso en materia de derechos civiles y protección a la diversidad racial, étnica, sexual, de género, religiosa y cultural que será difícil revertir.

Los programas de diversidad, equidad e inclusión (DIE, por sus siglas en inglés), creados para fortalecer la representación de comunidades minoritarias y hoy desaparecidos del ámbito federal —los 350 millones de dólares recortados a los servicios de educación para minorías raciales y étnicas, o la restricción del uso de conceptos como “antirracismo” o “teoría de género”, por mencionar algunos ejemplos— no serán mágicamente restituidos con un cambio de administración. Tampoco ocurrirá con los cambios en Medicaid que han dejado a más de once millones de personas sin cobertura médica, ni con los 30.000 puestos de trabajo eliminados en el Departamento de Atención a Veteranos, ni con los 5.000 millones de dólares recortados a la Fundación Nacional para las Ciencias.

Cada dólar, cada programa, cada beneficio para las personas vulnerables en Estados Unidos ha sido ganado tras décadas de lucha, activismo y cabildeo político, desde el movimiento feminista que dio a las mujeres el derecho al voto y a la maternidad deseada, hasta el movimiento por los derechos civiles que terminó con la segregación y la ciudadanía de segunda. En muchas de estas batallas, un paso atrás representa volver al punto de partida. En el caso de la salud mental y la estabilidad emocional, para las comunidades que en los últimos meses han vivido en zozobra por una posible redada o deportación —aun si estas no ocurren—, los efectos permanecerán ahí por mucho tiempo, con efectos que aún están por verse.

Trump transformó al Partido Republicano en una extensión institucional de su ambición política y personal, y el compás moral del propio partido, precariamente sostenido hasta hace poco por hombres como el senador John McCain, fue cediendo a lo largo de estos diez años hasta convertirse en una caricatura de sus principios fundadores. Esto, sumado a un Partido Demócrata incapaz de atender los problemas de la gente a pie calle y de construir alternativas para la población más joven —sus votantes naturales—, han hecho de Estados Unidos una parodia de sí mismo. En septiembre de 2015 Donald Trump se lanzó contra todos; diez años después, sigue ganando.

Como todos los sábados, llega nuestro rickshaw para repasar la actualidad internacional de la semana. Esta vez queremos dedicar nuestro recorrido a la situación en Gaza, donde la ofensiva terrestre israelí para tomar la capital ha provocado un auténtico éxodo forzado de miles de personas hacia el sur. De forma paralela, una comisión de investigación de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en la Franja, algo que ya llevan mucho tiempo denunciando multitud de voces. La imagen de la semana muestra una larguísima columna de vehículos huyendo de la arrasada ciudad de Gaza. Y hacemos paradas también en lugares como Líbano, Venezuela y Afganistán.