A medianoche, la nieve lo absorbe todo. Absorbe el ruido, los pasos, hasta las distancias: las casas destruidas, las calles vacías, el río y sus orillas se convierten en un solo espacio, una llanura sin contornos. Vera Ivanovna dice que su memoria se ha detenido ahí, en ese punto exacto, y que a partir de ahora el tiempo no transcurre en un pasado y un futuro ordenados. Solo está la oscuridad, los diez grados bajo cero y la sensación de que cada gesto puede tener consecuencias imprevisibles.

Hace tres días que Vera Ivanovna está sola en su casa de Kupiansk, en el este de Ucrania. El agua y la electricidad llegan de forma interrumpida. La estructura cruje cuando se produce un ataque tan cercano como para hacer temblar los muros. Su hija y sus nietos se han marchado; su casa fue destruida por misiles. Pero Vera permanece en la suya. En la guerra, las personas mayores suelen confiar hasta el último momento en que las cosas se calmarán y sus casas se salvarán de los ataques. Tampoco pueden hacer otra cosa. Quienes se quedan hasta el final lo hacen, casi siempre, por una mezcla de hábitos y testarudez. Llega un momento en que cada día se parece al anterior. “¿Ir adónde? Siempre he vivido aquí”, dicen todos. “Si tengo que morir, al menos que sea en mi casa”.

Cuando Vera comprende que ya no queda otra opción, intenta contactar con los grupos de voluntarios que desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, se acercan a los pueblos más cercanos al frente para evacuar a quienes quedan allí. Pero cuando los llama, le responden que ya no es posible ir hasta donde está ella: es demasiado peligroso. Casi todas las evacuaciones, a estas alturas, las hacen los soldados. Vera llama entonces a un número de emergencia; le responden las tropas más cercanas, que le dicen que espere a la noche, que recibirá instrucciones. Ni una palabra más.

La primera noche, Vera Ivanovna espera en vano. La segunda, lo oye por primera vez: es un ruido que se produce a intervalos regulares, cada media hora. No es un bombardeo, tampoco silencio. Es el zumbido de los drones, un zumbido que se cuela en las habitaciones y recuerda que el propio aire puede contener una amenaza. Sale de casa. El primer movimiento es automático, un reflejo: la mano al bolsillo para coger la linterna. El segundo, también automático, es detenerse.

—Apaga la linterna —dice una voz que llega desde arriba—. La luz te pone en peligro.

Sobre su cabeza hay un dron que no alcanza a ver, pero que se anuncia con un parpadeo rojo. En la nieve, frente a ella, hay un objeto que, por un momento, confunde con esos perros que arrastran restos de comida y de animales por las calles vacías. Luego comprende que eso que tiene delante ha venido a buscarla. Es un dron terrestre: un robot, una caja sobre unas ruedas de oruga. La voz que llega desde arriba le pide que se identifique con nombre y apellido, que vaya a buscar sus cosas, se suba al dron terrestre y siga las órdenes. Vera escucha, responde, mira al suelo y sigue las órdenes. Luego se sube a esa caja con ruedas, y viaja durante una hora y media en la oscuridad del frente norte hasta la localidad de Hrushivka, donde —una vez a salvo— puede dar las gracias al hombre y al robot.

Kupiansk es una ciudad en el noreste de Ucrania situada a unos 40 kilómetros de la frontera rusa, lo suficientemente cerca como para que allí la guerra forme parte de lo cotidiano, y lo suficientemente estratégica como para ser codiciada por su valor logístico. Antes de la invasión rusa a gran escala era una ciudad de provincias con algo menos de 30.000 habitantes. Su importancia no radica en su tamaño sino en su función: alberga un nudo ferroviario y de carreteras que salen en dirección a Izum y al Donbás, es decir, hacia los ejes del frente. Por eso, quien controle Kupiansk controla la posibilidad de enviar tropas, municiones y combustible a la línea de combate. Durante los primeros días después de la invasión, Kupiansk fue ocupada por las fuerzas rusas y en pocas horas pasó de enclave civil a retaguardia de convoyes y depósitos militares. Sus habitantes sufrieron la ocupación en forma de puestos de control, preguntas, interrogatorios, desapariciones. En otoño de 2022, durante la gran contraofensiva ucraniana, Kupiansk volvió a quedar en manos de las fuerzas de Kiev, pero desde entonces está expuesto a bombardeos, a una presión constante, a la sensación de estar siempre a punto de convertirse en un corredor para Rusia.

Cuando Vera dice que la Kupiansk de la que huyó es una ciudad “cerrada” no se refiere a ninguna prohibición, sino a la forma que ha adoptado la guerra. Dominar el cielo ya no significa solo controlar los misiles, sino tener la presencia permanente de ojos pequeños e incansables: drones que vigilan, que miden, que esperan. Y que transforman las ciudades en un espacio donde todo es visible. Aquí, moverse significa delatarse. Cada paso genera una huella, cada vehículo dibuja una línea que se puede leer desde arriba. El propio concepto de calle cambia: algunas permanecen transitables durante pocas horas, otras se convierten en zonas prohibidas por los drones; hay corredores que se abren y se cierran. Los movimientos más básicos —salir a buscar agua, atravesar un cruce, esperar un paso— se convierten en gestos que te dejan al descubierto, porque el cielo está habitado. Y cuando el cielo está habitado, la tierra deja de pertenecer a quien la pisa.

Esto hace de Kupiansk un laboratorio cruel: la ciudad obliga a llevar a la práctica lo que en otros lugares es todavía teoría. Si cada movimiento es una invitación a atacar, entonces salvar a alguien ya no es solo “ir a buscarlo”: es esperar el momento adecuado, encontrar la grieta de vigilancia, reducir la presencia humana. Por eso aquí se prueban robots terrestres y vehículos sin tripulación: no como herramienta de futuro, sino como única forma de presente posible. Las máquinas hacen lo que las personas ya no pueden hacer sin sufrir daños. En invierno esta lógica es más evidente, porque el propio terreno se convierte en un obstáculo. El barro se endurece como cemento, la nieve desdibuja cada contorno y al mismo tiempo los delata. El frío cambia los sonidos: el zumbido de los drones parece más cercano, el aire está tan quieto que cada ruido revela la dirección de la que viene. Las calles, de por sí peligrosas, se vuelven también frágiles: un bache helado, un puente roto, una placa que cede. Sin embargo, hay que seguir transportando bienes —agua, baterías, alimentos — y personas. Vera fue rescatada porque, en esa llanura helada, una máquina fue capaz de hacer algo que las personas no podían hacer sin poner vidas en riesgo. La travesía nocturna de Vera sobre una caja guiada a distancia representa la evolución de este conflicto bélico: una guerra que no se limita a matar, sino que redibuja las posibilidades.

Pokrovsk, primavera 2025

Cuando este 24 de febrero se cumpla el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, muchos seguirán nombrando el frente de batalla como si fuera una línea de tinta, una frontera que separa la guerra de la vida. Pero en Ucrania esa línea se ha desmenuzado. Ya no es solamente una posición geográfica: es un campo de visibilidad. Hay lugares en los que la guerra sigue siendo reconocible —barro, hielo, trincheras, cuerpos bajo tierra— y otros en los que la guerra se decide de otra manera, en una pantalla, antes de golpear con precisión. En medio, la vida civil se adapta a reglas nuevas: moverse significa exponerse, y permanecer quieto significa aprender a desaparecer. En Pokrovsk, el año pasado, esta transformación tenía ya una forma precisa.

La cita es a última hora de la tarde en Dobropilia, en una base de la 68ª brigada de cazadores Oleksa Dovbuš. Julii, cuyo nombre de guerra es César, llega con dos compañeros —Vasil y Pavlo— y carga una camioneta con un Vampire: un dron —un hexacóptero— pensado para volar diez kilómetros desde el punto de despegue, transportar hasta veinte kilos de municiones y operar de noche gracias a ópticas térmicas.

Julii tenía 25 años cuando la guerra lo alcanzó. En abril de 2022 trabajaba como peón en Dnipro, se acababa de casar y esperaba un hijo. No llegó a alistarse como voluntario; no fue por falta de patriotismo, sino porque su vida —en aquel momento— todavía tenía un orden. Un día, en la obra, llegaron los reconocimientos médicos: a las nueve de la mañana la convocatoria, y a las cinco de la tarde el anuncio, en casa, de que tenía que prepararse para recibir entrenamiento militar. Después de varios meses en el frente norte, fue seleccionado para un curso sobre drones y enviado al Reino Unido durante ocho semanas. Lo cuenta como si aquello hubiera sido una estancia tardía en la universidad para alguien que, en su día, no había podido estudiar. De vuelta, se convirtió en responsable de la unidad de drones en Pokrovsk, uno de los puntos más duros del frente oriental.

Pavlo, el más anciano del grupo, aprieta un rosario y reza mientras conduce desde la base a la ciudad en medio de la oscuridad y a una velocidad constante. Es su manera de ocupar la espera, mientras afuera la calle pierde su naturaleza y se convierte en un lugar expuesto a los drones enemigos. A la entrada de Pokrovsk se extienden en el asfalto un puente destruido, esqueletos de coches calcinados, restos de drones y otros artefactos. La brigada ha establecido su base en un bloque de edificios prácticamente deshabitados. Los soldados descargan la camioneta en el sótano frío y húmedo: dos sofás, un escritorio, un aparato que expulsa aire caliente de manera intermitente. Julii conecta los cables de tres pantallas mientras Pavlo y Vasil ponen en el suelo un dron, baterías y municiones.

Pokrovsk es ya una ciudad vaciada. Después de la caída de Bakhmut y Avdiivka, la ofensiva rusa empujó hacia allí a un número imponente de fuerzas desde el lado oriental y meridional. El gobernador ordenó una evacuación “inevitable”: de los 60.000 habitantes de antes de la guerra, quedaron menos de 7.000. Los rusos quieren Pokrovsk porque es un nudo vial y ferroviario crucial, una de las últimas grandes ciudades de la región de Donetsk —junto a Sloviansk y Kramatorsk— no controladas por Moscú: útil para los ucranianos para reabastecer a sus tropas avanzadas bajo asedio, útil para los rusos para intentar completar la conquista de una región que, según Putin, ya está anexionada.

En ese sótano, la guerra se reducía a una nueva pregunta. De “¿la calle es transitable?” se pasó a “¿la calle está siendo observada?”. Los primeros vuelos del Vampire sirvieron para llevar alimentos a las primeras líneas del frente: pan, carne enlatada, agua. Hasta pocos meses antes se hacía por tierra, pero se volvió demasiado peligroso: había demasiados ojos, demasiados drones kamikaze listos para autodestruirse con tal de causar víctimas. Las operaciones logísticas ya eran objetivos de ataque.

A finales de 2023, con el Ejército en inferioridad numérica y con escasez de armas y municiones, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció un objetivo en apariencia desproporcionado pero coherente con la nueva forma del conflicto: proporcionar al frente un millón de drones en pocos meses. Desde entonces, una ola de dispositivos de un solo uso y de inhibidores —sistemas para interrumpir los vuelos y cegar las señales— ha saturado el cielo y transformado la guerra.

Julii verifica en la pantalla el estado de las calles —otro vehículo debe alcanzar esta unidad con un segundo dron— cuando llegan las fuerzas rusas. Uno de sus drones golpea el costado de la camioneta. Pavlo y Vasil toman las armas y salen a pie a la oscuridad. Recorren medio kilómetro para dar la orden de evacuar a los soldados y llevarse el equipo. Alrededor, silbidos y disparos de artillería. Son las nuevas reglas de la guerra, que comienzan a convertirse en sistema: para salvar algo, antes hay que comprobar si uno puede permitirse ser visto mientras lo salva.

Vasil tiene 23 años y ha elegido como nombre de guerra “Estudiante”, porque ni siquiera él pudo estudiar todo lo que hubiera querido. Antes de la guerra trabajaba como alicatador; ahora sabe leer en las pantallas coordenadas del frente y orientar un dron. Enseña videos en su teléfono: es otra guerra, la de las imágenes. Los drones pueden grabar hasta el último suspiro de un soldado si el operador es lo suficientemente hábil como para guiarlos al interior de una trinchera. La imagen se convierte en prueba, archivo, trofeo, trauma. Y así, sin avisar, la guerra desplaza su secuencia: primero se mira, luego se toma una decisión, y solo después se dispara. Este sótano de Pokrovsk no es solo una base. Es un lenguaje nuevo, y su gramática pasa por entender que la guerra de los drones no es un episodio técnico dentro de una guerra más grande, sino la estructura que comienza a sostener todo lo demás. El cielo lleno de ojos ya no es una línea del frente: es el frente mismo.

Donbás, 2026

En Pokrovsk, el año pasado, la guerra de los drones todavía tenía la forma de un sótano, tres pantallas, un hexacóptero cargado como una mula, una camioneta blindada. Parecía todavía un capítulo de la guerra, un departamento al lado de otros departamentos. Ahora ese capítulo se ha tragado el libro. En Shajtiorskoie, hoy, la transformación está en el paisaje, en la manera de leer el tiempo, en el léxico que se usa para describir una jornada de guerra.

A principios de 2026 el cielo sobre Shajtiorskoie es bajo, uniforme, sin luz. Aquí el pronóstico meteorológico no sirve para saber si lloverá; sirve para saber si se podrá volar, si el viento se convertirá en aliado o enemigo, si ensuciará las imágenes y afectará a la estabilidad de los pequeños aparatos. La tecnología ha hecho que la guerra dependa de aspectos primitivos: visibilidad, lluvia, temperatura, ráfagas. La meteorología es ahora estrategia, y el cielo, infraestructura. La base de la 59ª brigada en esa zona está escondida detrás de una colina desnuda y un edificio destruido. Dentro se oye el ruido de generadores y monitores. Hay mesas cubiertas de cables, visores, baterías, pantallas. Los operadores hablan poco y se mueven con una calma técnica, que no habla de la ausencia de miedo, sino de un miedo nuevo, casi como parte de un proceso. Delante de ellos se suceden imágenes en directo: campos congelados, casas destripadas, líneas de árboles quemados. En una pantalla, un punto negro se mueve entre los troncos; si es identificado como objetivo, dejará de moverse pocos segundos después. No tiene nada de cinematográfico: no existe el crescendo, no hay una escena principal. Lo que hay son turnos de trabajo, muerte a bajo coste en una guerra que se parece a una rutina administrativa. Vista desde las pantallas, la guerra ya no es la excepción en la que se mata, sino la continuidad con la que se observa. Cada despegue es una tarea y cada impacto, una estadística. La distancia —entre quien mira y quien es golpeado— es la clave del nuevo poder: se puede observar todo, decidir todo y permanecer intacto. La matanza se convierte en un procedimiento “limpio”, y la violencia en un gesto neutro, casi burocrático. Es el lenguaje de esta guerra de drones: un lenguaje sin carne, hecho de coordenadas y píxeles, en el que el cuerpo desaparece y queda la mirada.

Maksym Bogachuk, cuyo nombre de batalla es Cóndor, guía la unidad de drones de la brigada. Tiene poco más de 30 años y habla con mesura. Su jornada está hecha de pantallas, frecuencias, baterías, mapas y de algo despiadado y simple: impedir que los rusos lleguen lo suficientemente cerca como para obligar a la infantería ucraniana a descubrirse. Su guerra es una guerra de imágenes: ver primero, permanecer escondidos, atacar sin exponerse. Y en este conflicto, quien sostiene la mirada sostiene también el tiempo. Cuando comienza a explicar cómo se ha llegado hasta aquí, Maksym usa los porcentajes de una hoja de Excel. En 2022, dice, los drones eran pocos: dos o tres en toda la brigada, útiles para confirmar un movimiento, para mostrar un tramo del frente.

—Si en 2022-2023 el 80% del trabajo lo hacía la infantería, ahora el 80% lo hacen los drones.

No es tan importante la cifra como lo que describe: una guerra que ya no es solamente trincheras y minas, sino todo un ecosistema de frecuencias y perturbaciones, bloqueadores y antenas, señuelos y redes, jaulas metálicas soldadas en los vehículos blindados, siluetas imitadas con cartón y goma. Un terreno que ya no es solo tierra, sino que es también espectro electromagnético. Quien controla el espectro decide quién puede moverse y quién no.

Afuera, a pocos kilómetros, el frente se mueve empujado por pequeños grupos de asalto rusos que intentan infiltrarse y penetrar en las retaguardias, bloquear la logística, obligar a los ucranianos a descubrirse. Cóndor desgrana números, mes por mes: en noviembre 150, en diciembre más de 300. Son los soldados rusos que los drones de su unidad han matado. Dicho así parece un número abstracto, hasta que no se mira con atención la sala: cada número es un video, cada video un impacto, cada impacto un cuerpo que deja de moverse. La guerra, aquí, se convierte en archivo.

El desgaste de cuatro años de guerra ha hecho que cada avance sea demasiado costoso y cada medio demasiado visible. Los drones permiten algo que la guerra, cuando se atasca, reclama por encima de todo: recuperar el movimiento. Cuando el conflicto se reduce a impedir que el otro se mueva, la capacidad de ver es un acto de dominio. FPV significa visión en primera persona. Es un término técnico que describe con precisión el cambio más radical de la guerra. Esa “primera persona” ya no es alguien que se expone, sino una cámara. La muerte se transmite en un feed de video tembloroso, a menudo en blanco y negro, que se interrumpe durante un segundo antes del impacto. En esa interrupción hay una revolución moral: el adversario ya no es una silueta en la neblina, una sombra entre las ruinas. Es una figura que corre, tropieza, se detiene, se esconde. Y quien guía el dron lo ve, lo encuadra, lo sigue; a veces lo pierde por un instante y lo encuentra. La cámara del dron se vuelve una forma radical de testimonio y de poder: mirar hasta que el otro ya no está vivo.

Esta mirada no es humana —en el sentido que le damos cuando hablamos de guerra: vulnerable, atravesada por el miedo y por la posibilidad de equivocarse—. Es una mirada abstracta, dividida en múltiples puntos de observación que nunca coinciden con un rostro. No conoce el cansancio, no se distrae, no se conmueve. Mira sin encontrar, graba sin comprender. El adversario ya no es alguien a quien hacer frente, sino alguien que aparece en la imagen: se clasifica, se valida, se le mete en una secuencia de decisiones en la que no hay lugar para la duda. El odio —que requiere una relación, y la relación requiere un rostro— se vuelve superfluo. Lo único que queda es el procedimiento.

En el Donbás se muere a menudo sin ser visto por otro rostro humano y se mata sin ver de verdad, porque ver de verdad implica proximidad, cuerpo, riesgo.

Esta guerra se parece cada vez menos a un conflicto entre voluntades y cada vez más a una gestión técnica de la vida y de la muerte. Y cuando el cielo se convierte en un inventario, la pregunta ya no es dónde está el adversario, sino si en este instante alguien te está mirando.

Es un cambio que va más allá del frente: cambia también la percepción del propio conflicto. A principios de 2022, el relato de la guerra en Ucrania era terrestre: columnas, ciudades sitiadas, refugios, rostros en las estaciones. Se hablaba de polvo, muros, manos. Hoy, cada vez más imágenes llegan encerradas en una pantalla —una persecución, un punto que se convierte en objetivo y luego en impacto—. La misma mirada que mata es la que documenta. Y la paradoja es que parece que ver más permite saber más, pero cada vez se sabe menos de la parte humana de aquello que se ve: la distancia aumenta mientras la visión se vuelve más íntima. Por eso el sótano de Pokrovsk —con paquetes de pan transportados por aire y calles transformadas en trampas— parece hoy un anticipo de lo que está por venir.

Odesa, Dnipro, 2026

Además de la forma de matar y de conquistar, la guerra de los drones cambia los tiempos: los necesarios para llegar hasta un cuerpo herido, trasladarlo y devolverlo a sus seres queridos. El cuidado y el luto también son reescritos por la mirada de los drones. Un cielo lleno de ojos hace que sea peligroso acercarse a un herido o recuperar un muerto, alarga la distancia entre el momento del impacto y el momento de la restitución. Si hay drones de vigilancia, la evacuación de los heridos ya no depende solamente del valor o de la rapidez. Los protocolos “normales” de una emergencia se rompen: lo que antes requería horas puede alargarse mucho más; y ese tiempo extra entra en el cuerpo como una amputación causada no por la explosión, sino por la duración de la espera.

Los cuerpos quedan aún más expuestos después del impacto. La persona herida no es solamente golpeada: queda retenida. El muerto no es solamente un cadáver: es inalcanzable. El gesto más antiguo —ir a buscar a alguien— se convierte en algo que se puede cobrar otras vidas. Es un coste que los ejércitos no pueden permitirse. No es algo teórico: hay una regla que se repite, en cada sector militar, con la misma frase: ”No se arriesgan cuatro vidas por un herido”.

Roman habla de esa regla desde el punto en que la guerra deja de ser paisaje y se convierte en cronómetro. Primero fue la explosión de una mina, luego un torniquete hemostático, varias bofetadas para permanecer despierto. Luego siete horas, quizás ocho, antes de terminar en una camioneta. Y después, otra vez: un dron que intercepta el vehículo de rescate, una carrera que se interrumpe, la sensación de cruzar dos veces el mismo umbral.

La parte más cruel no es la explosión —que decide todo en un instante—, sino la espera de después: el tiempo que se almacena dentro del cuerpo como otra herida más. La ciudad de Dnipro recibe lo que el frente deja: cuerpos heridos que deben ser reconstruidos. La guerra entra en el hospital como una rutina quirúrgica: injertos, revisiones, prótesis, fisioterapia, dolor fantasma, reeducación del gesto más pequeño —levantarse, sentarse, atravesar una habitación—. La mutilación en esta guerra rara vez es “limpia”. La palabra amputación hace pensar en un corte neto. Los drones disparan balas con fragmentación; la mina arranca los miembros; la artillería disgrega. Pero la guerra de los drones añade un segundo nivel, más sutil: retrasa el socorro, hace más difícil estabilizar con rapidez a la persona herida, obliga a los médicos a elegir con márgenes más estrechos. Una extremidad que quizá se hubiera salvado es hoy imposible de salvar porque el tiempo ha sido secuestrado por el cielo.

Artem recuerda el golpe como se recuerdan las cosas que pasan demasiado rápido como para ser comprendidas: un dron kamikaze, la pérdida inmediata de una parte del cuerpo, la sensación de no existir y luego la disciplina de resistir. Desde ese punto el cuerpo se convierte en proyecto: cicatrices, equilibrio, prótesis que no son objeto sino un aprendizaje cotidiano. Y luego está lo que no se ve: el miedo a la mirada de los otros, el rechazo a dejar mirar ese cuerpo sin piernas, una vulnerabilidad muy humana. Si la guerra de los drones es la guerra de la mirada, en los pasillos de Dnipro la mirada cambia de signo: deja de ser arma y vuelve a ser lo que puede herir de otro modo: ser vistos mientras se aprende de nuevo a estar de pie. La ciudad ha aprendido a sostener esta transición porque no tiene alternativas. Junto a los departamentos de cirugía y reanimación, los centros de rehabilitación crecen como cualquier infraestructura necesaria: fisioterapia, apoyo psicológico, alojamientos para los familiares, laboratorios para las prótesis. Fuera de los hospitales, también el Estado ha debido ampliar el perímetro de la supervivencia: asistencia, dispositivos y programas de rehabilitación para decenas de miles de personas.

Las minas y las esquirlas continuarán produciendo cuerpos amputados también cuando el ruido de los drones, un día, se reduzca.

La guerra de los drones acorta el tiempo entre avistamiento e impacto. Luego alarga todo lo demás —evacuación, estabilización, reconstrucción, identificación, sepultura—. Golpea rápido y se va despacio. Es en los cuerpos, más que en los mapas, donde esta lentitud se convierte en la medida verdadera de los cuatro años de guerra: no por lo que ha sucedido, sino por lo que sigue pasando después de la explosión.

Agentes enmascarados que arrastran a personas mayores fuera de sus casas; menores separados a la fuerza de sus padres; redadas en medio de agresiones y abusos, detenciones sin un criterio claro. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el polémico ICE, están bajo los focos en Estados Unidos. El asesinato de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero a manos de un agente de este cuerpo ha desatado una oleada de protestas, con epicentro en Mineápolis, contra las violentas redadas para detener y deportar a personas migrantes.

El ICE se ha convertido en símbolo del miedo con el que vive gran parte de la población migrante. Creado como parte de la Ley de Seguridad Nacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los agentes de este cuerpo tienen la potestad de detener a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal. Sus violentas operaciones materializan en las calles la cruzada de Donald Trump contra la inmigración y su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.

Las redes sociales difunden estos días numerosas fotografías y vídeos que recogen la violenta actitud de agentes del ICE en sus operaciones en espacios públicos. Pero hay un lugar en el que las detenciones se llevan a cabo de forma tan silenciosa como sistemática. El edificio 26 Federal Plaza, en el distrito neoyorquino de Manhattan, alberga los tribunales de inmigración de la ciudad. Allí, los arrestos se practican cada día en escaleras, pasillos, ascensores… Jóvenes o mayores, personas solas o acompañadas, familias enteras vestidas con sus mejores ropas, sosteniendo carpetas con documentos con los que aspiran a obtener asilo o resolver su situación legal: todos se arriesgan a ser detenidos bajo criterios que son un misterio.

En medio del aumento de las redadas y detenciones, la fotoperiodista neoyorquina Madison Swart decidió documentar lo que ocurría en el interior de ese rascacielos de 41 plantas. “Muchos de mis vecinos y de las personas que viven en Nueva York son inmigrantes. Quería documentar lo que ocurría. Antes los agentes del ICE, de algún modo, intentaban evitar a la prensa y pasar desapercibidos. En el edificio del Federal Plaza tenemos la oportunidad de fotografiarlos —puesto que es un edificio público con ciertas salas destinadas a los tribunales—, así que sentí la responsabilidad de hacerlo”, explica Swart, que siguió lo que ocurría en este rincón de Manhattan entre mayo y octubre del año pasado.

Esta selección de imágenes, comentadas por la propia fotoperiodista, condensan aquello de lo que fue testigo durante ese tiempo: la desesperación, miedo e impotencia de las personas detenidas y sus familiares, la rabia y frustración de quienes luchan por cambiar esta situación, la actitud de los agentes con los arrestados y la prensa, y las protestas de la sociedad civil contra una ola de detenciones que parece no tener fin.

Esta fotografía muestra a dos agentes federales con el rostro cubierto mientras esperan fuera de una de las salas de audiencias. Hay dos equipos de agentes que rotan cada mes. Suelen venir desde diferentes estados. Para documentar lo que ocurre, los fotoperiodistas solemos buscar en los pasillos los lugares en los que se encuentran los agentes. Cuando están fuera de una sala esperamos junto a ellos, a veces durante horas, a que las personas salgan. Muchas veces las detenciones se producen entonces: los agentes tienen una lista de nombres que son sus ‘objetivos’. Si una persona está en esa lista, será detenida pase lo que pase dentro de la sala.

Tomé esta foto mientras varios agentes federales arrestaban a un grupo de representantes demócratas electos que había organizado una protesta en el décimo piso del Federal Plaza. Allí se encuentran las celdas donde el ICE encierra a las personas migrantes detenidas. Pero no dejan acceder a ningún representante político electo para valorar el estado de estas celdas [ha habido numerosas quejas sobre su insalubridad]. Por eso, un numeroso grupo de funcionarios decidió hacer una sentada de protesta y luego intentó entrar, y fueron arrestados. Mientras tanto, fuera del edificio otro grupo de manifestantes bloqueaba el lugar para intentar impedir la entrada de agentes.

En esta imagen vemos una protesta en Los Ángeles, California, contra las políticas migratorias de Trump. Los agentes habían disparado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero estos luego se volvían a reagrupar. Fue en junio de 2025, después de que se intensificaran las redadas del ICE en los Ángeles; ello provocó protestas masivas. Había muchos agentes antidisturbios, disparaban con gas pimienta. Detuvieron a muchas personas y hubo numerosos heridos. La gente recibía el impacto de balas de goma, había personas sangrando… Yo llevaba los distintivos de prensa y me identifiqué como periodista ante los agentes, pero también me dispararon.

Las cosas se han calmado un poco en Los Ángeles. Ahora, tras el asesinato de Nicole Good, el epicentro de la movilizaciones es Mineápolis. En Los Ángeles las protestas no son tan intensas como en verano, pero se siguen organizando.

Este es el vestíbulo del 26 Federal Plaza. Detrás de mí estaba el personal de seguridad que inspecciona a quienes entran en el edificio. A la izquierda está el registro del ICE: allí es donde las personas migrantes deben ir para saber en qué piso y sala se celebrará su audiencia. Por las mañanas se ven filas larguísimas de gente esperando para saber en qué sala deben comparecer. Son conscientes de que este lugar se ha convertido en una emboscada, pero pese a todo acuden: si no lo hacen serán perseguidos, los buscarán, irán a sus casas y los encontrarán. Incluso los abogados de inmigración saben que es un escenario en el que solo pueden perder, y ni siquiera pueden aconsejar a sus clientes qué hacer. No pueden decirles “no te presentes”, porque eso les dificultaría obtener la ciudadanía más adelante. Es un sistema construido contra las personas migrantes que intentan obtener la ciudadanía.

Este fue un momento hermoso y desgarrador. Esta familia acababa de salir del ascensor. Se detuvieron, se cogieron de las manos y rezaron juntos antes de entrar a la sala donde se celebraba la audiencia de su caso. No me acerqué demasiado porque no quise interferir. En esa ocasión, la familia salió sin ser detenida. Pero en estos pasillos se ven muchas separaciones familiares. Son desgarradoras.

La imagen de este agente me pareció interesante porque se puede leer la palabra “Nemesis” en sus gafas de sol; a la vez, en el cristal salen periodistas reflejados. Hay una tensión palpable entre la prensa y los agentes a diario.

El hombre de la imagen de la derecha hacía fila junto a un grupo de personas a la espera de que abriera la sala para su audiencia. En un momento de tranquilidad abrazó a su hijo. La emoción se dibujaba en su rostro. Muchas personas migrantes se quedan petrificadas de miedo al entrar en este edificio. Ahora mismo, en Estados Unidos hay mucha gente realmente asustada.

Aquí vemos a un grupo de manifestantes bloqueando la entrada del edificio en una protesta contra el ICE. Esta acción se produjo de forma simultánea a la detención de los representantes electos que muestra una de las fotos anteriores: se organizó una sentada ante la rampa que permite a los agentes del ICE y otros empleados acceder. Los participantes fueron arrestados.

Desde que Trump comenzó su campaña contra las personas migrantes, cada vez más gente se ha unido a las protestas contra el ICE. Empezaron en los Ángeles y otras ciudades se unieron en solidaridad. Por supuesto, el foco ahora mismo, tras el asesinato de Renee Nicole Good, es Mineápolis.

Saqué esta foto mientras detenían a una mujer frente a esta familia. La mujer había estado en la misma audiencia que ellos; estuvieron sentados juntos durante horas. Cuando estaban a punto de irse, agentes del ICE entraron para llevar a cabo el arresto mientras todo el mundo miraba, también estas niñas. Aquí vienen muchísimas familias con niños y niñas.

Un agente de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) espera fuera de una sala de audiencias. En este lugar CBP, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajan juntos, todos bajo el mismo paraguas. A veces es difícil diferenciarlos, porque todos realizan las mismas acciones de control migratorio.

En esta imagen vemos a Franyelis y sus hijos Emmanuel, de 3 años, y Yoneifer, de 8. Los agentes del ICE acababan de detener a su padre, Yonquenide, tras la audiencia de su caso. Con ellos está el padre Fabián Arias, que acude al edificio varias veces a la semana para ofrecer asistencia a las personas migrantes que lo necesiten.

Los periodistas presentimos que iban a separar a alguna familia durante esa audiencia porque había agentes del ICE esperando en el pasillo. Hubo un momento en que el padre salió de la sala con su hijo pequeño en brazos, dormido. Uno de los agentes del ICE se acercó a él y le dijo que lo iban a detener. Le pidió que dejara al pequeño con su esposa porque a él se lo iban a llevar. En los ojos del padre se vio conmoción y miedo. Intentaba averiguar qué hacer con su hijo de 3 años, dormido en sus brazos. Por un momento se quedó en shock. Al final volvió a entrar con el pequeño en la sala donde estaban su mujer, embarazada de varios meses, y su hijo mayor. No lo veíamos, pero se le oía llorar.

Unos diez minutos después los agentes entraron y le dijeron que tenía que irse con ellos. Se lo llevaron rápidamente por el pasillo, y justo detrás salieron su esposa y sus hijos. Ella agarraba al pequeño Emmanuel de la mano, al lado iba su hermano mayor, Yoneifer, vestido con su mejor trajecito. Se podía ver la devastación en su cara. El padre desapareció por la escalera. Se lo llevaron al décimo piso.

Cuatro días después de la detención de Yonquenide, su esposa Franyelis se reunió en la iglesia de Saint Peter con un abogado que ofrece asistencia gratuita a las personas migrantes. Quería saber qué hacer. Les acompañaba el padre Fabián, que hace un trabajo increíble; gracias a su labor con abogados y organizaciones, ha logrado la liberación de algunas personas detenidas. Se suele presentar un par de veces a la semana en el Federal Plaza y brinda apoyo tanto en los pasillos como fuera de ellos.

A Yonquenide lo llevaron a un centro de detención en Luisiana. Estuvo allí retenido durante meses. Te llevan a centros de detención lejos de tu familia y de tus abogados, y les impiden contactarte. Dicen que en estos centros las condiciones son realmente terribles. Te presionan todos los días para que firmes el documento de deportación. Finalmente Yonquenide lo firmó. Fue deportado a Venezuela [país con el que Estados Unidos mantiene un acuerdo de deportación, a pesar de las tensiones bilaterales], aunque él es colombiano.

Esta foto la tomé unos meses después del arresto de Yonquenide. Me reencontré con Franyelis en la iglesia del padre Fabián y luego la acompañé a hacerse una ecografía —ahora está en las últimas semanas de embarazo—. Pasé el día con ella y con los niños. Yonquenide era quien traía dinero a casa, y ahora es Franyelis la que debe encargarse de conseguir el sustento. Va de un refugio a otro. En la foto de la derecha se ve al pequeño Emmanuel mirando por la ventanilla de un autobús en Brooklyn.

Cada semana, un grupo de religiosos liderados por el padre Fabián se congrega ante el edificio del Federal Plaza. A los agentes del ICE no les gustan los manifestantes, pero en este caso no hay apenas interacción porque se reúnen fuera del rascacielos y simplemente dicen algunas palabras y rezan.

En esta fotografía vemos cómo Brad Lander, controller de Nueva York —el encargado de examinar las cuentas y gastos oficiales—, y Marcela Mitaynes, legisladora de la Asamblea del estado, son arrestados por agentes del ICE en la planta 10 del Federal Plaza, tras protestar para exigir acceso a las celdas donde se lleva a las personas migrantes detenidas. Fue la misma operación de la imagen que vemos más arriba. El arresto de estos políticos tuvo mucha repercusión.

Aquí un agente del ICE con el rostro cubierto trataba de impedir que fotografiara la escena del fondo: los agentes habían ordenado a un joven apoyar las manos contra la pared para cachearlo —pese a que para acceder al edificio ya hay que someterse a un registro exhaustivo—. En un momento, el agente incluso levantó las manos para tapar el objetivo de mi cámara. La tensión en el pasillo era palpable: los arrestos se llevan a cabo de forma rápida, en silencio, sin aviso.

La imagen de la derecha está tomada en octubre, es la última detención que documenté en el Federal Plaza. Fue particularmente inquietante: el juez había terminado de hacer varias audiencias online y decretó un receso. Las personas que estaban en la sala aprovecharon para ir al baño o a por agua antes de volver a la sala. Este hombre no tuvo ni siquiera oportunidad de participar en su audiencia: lo detuvieron durante esa pausa.

Tomé esta foto el pasado julio. Este hombre acababa de salir de su audiencia cuando varios agentes lo rodearon antes de que pudiera reaccionar. Publiqué la imagen en mis redes sociales y se volvió viral. Uno de sus hermanos la vio y me contactó, porque hacía días que no sabía nada de su hermano. También me contactaron varios de sus amigos, se enteraron de que lo habían detenido por la imagen. Luego supieron que lo habían trasladado al Centro Correccional de Richwood, en Luisiana.

Aquí vemos cómo un hombre rompe a llorar al entrar en el ascensor del Federal Plaza: el ICE acababa de detener a su mujer al término de su audiencia. Ambos salieron de la sala juntos. Cada uno llevaba bajo el brazo una carpeta con sus papeles. Los agentes se acercaron y los separaron en silencio: creo que ambos estaban en shock, no entendían bien lo que estaba pasando. Entonces los agentes se llevaron a la mujer por el pasillo diciendo que la iban a detener. Ella se dio la vuelta para mirar a su esposo. Dos agentes, con calma, le explicaron a él que la estaban deteniendo y se lo llevaron por otro lado.

Cuando se producen este tipo de detenciones, muchas de las personas entran en shock. Es evidente que no esperan que ocurra algo así. A menudo, cuando separan a una pareja, el que no es arrestado pide a los agentes que también se lo lleven, que lo arresten: simplemente, quieren estar juntos.

El Gobierno responde a las protestas contra las redadas con amplios despliegues de las fuerzas de seguridad. En las manifestaciones de Los Ángeles del pasado junio intervinieron incluso marines y otras unidades tácticas. En esta imagen están armados con fusiles y equipamiento antidisturbios en la entrada de un edificio federal, donde se habían congregado manifestantes con banderas y carteles contra la política migratoria de Trump.

Es muy difícil predecir cómo va a evolucionar la situación. Ahora el epicentro de las protestas está en Mineápolis, pero creo que la situación no va a cambiar. Trump ha prometido que seguirá llevando a cabo deportaciones masivas. El ICE quiere incorporar más agentes demasiado rápido, y muchos de ellos no reciben la formación adecuada. Pero la sociedad está respondiendo: hay grupos de voluntarios y personas comprometidas que vigilan y alertan sobre las actuaciones de los agentes.

El giro que dieron los acontecimientos luego de que en la madrugada del 3 de enero se anunciará la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores fue de 180 grados. Donald Trump le dio la bendición a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, convertida ya en presidenta de facto de Venezuela, para encabezar un periodo de transición cuyo objetivo no parece ser retomar la democracia sino consolidar una variación del madurismo sin Maduro.

Rodríguez declaró la noche del domingo 4 de enero estar dispuesta a trabajar con Estados Unidos: “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, dice un texto publicado en su cuenta de Instagram.

Ni los voceros de Estados Unidos ni los de Venezuela han usado la palabra democracia. Eso tiene un sentido. Según el Corolario Trump de la Doctrina Monroe —que propugna la hegemonía estadounidense en todo el continente americano—, la política exterior de Washington está orientada a garantizar sus propios intereses, no los valores de ese país. Por su parte, el modelo político y económico que siempre ha interesado al madurismo es el de China, principal destino de las ventas petroleras de Venezuela.

“En este momento Venezuela vive un proceso de gran incertidumbre. Una presidencia de facto de Delcy Rodríguez podría implicar un cambio de liderazgo a nivel ejecutivo sin el desmantelamiento de las estructuras de poder del madurismo. En pocas palabras, estaríamos ante un cambio de presidencia y no ante un cambio de régimen. De igual manera, es aún poco claro cuáles serían las relaciones entre un posible Gobierno de facto a cargo de Delcy Rodríguez y el Gobierno de Estados Unidos, y en qué situación quedarían los actores democráticos venezolanos. De Maduro, Rodríguez hereda su ilegitimidad”, afirma Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Latinoamérica en Washington, WOLA.

¿Cómo llegó Delcy Rodriguez?

A horas de haber ejecutado la acción militar contra el país —en donde fueron empleadas 150 aeronaves para disparar contra instalaciones estratégicas—, de la captura de Maduro y de su traslado hacia territorio de Estados Unidos, Trump reveló que la transición sería encabezada por Rodríguez, vicepresidenta del dictador desde 2017 y ministra de Petróleo desde 2024, y que ese cambio estaría bajo control de Estados Unidos.

Por un momento, mientras Trump respondía preguntas en la rueda de prensa que ofreció en su mansión de Mar-a-Lago el 3 de enero, recordé el célebre error de la edición Miss Universo 2015, cuando Steve Harvey anunció a Miss Colombia como la ganadora, en vez de la candidata de Filipinas.

Pero no, no era así. Trump repitió que se refería a Rodríguez y no a María Corina Machado, aunque por la descripción que hizo de las ganas de ella de trabajar con Estados Unidos parecía referirse a la Premio Nobel de la Paz, quien ha liderado la lucha por la democracia en Venezuela.

La afirmación del mandatario estadounidense confirmó la hipótesis de la continuidad del régimen, aunque con los cambios que también había ofrecido Maduro a Trump para el manejo de los intereses de la industria petrolera estadounidense. El domingo 4 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificaba que con Rodríguez se puede trabajar.

La propuesta de que Rodriguez asumiera la transición había sido presentada por mediadores cataríes en abril y septiembre pasados, según reveló el diario Miami Herald, el pasado 15 de octubre. Rodríguez fue ascendiendo poco a poco en el régimen desde la llegada a la presidencia de Maduro. Su ideología no se desvía del chavismo, pero Rodríguez sí que se ha dado a conocer por buscar inversiones extranjeras y la estabilización económica del país. En España protagonizó en 2020 el llamado “Delcygate” a raíz de su fugaz paso por Madrid pese a las sanciones de la Unión Europea contra ella por violación de derechos humanos.

El 3 de enero, Rodríguez se convirtió en presidenta interina de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el mismo órgano que determinó que Maduro ejerciera su tercer mandato luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Con esta designación, se convirtió en la primera mujer presidenta de Venezuela.

La situación, sin embargo, no parece esclarecerse aún. Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tienen fama de negociadores, pero en el entorno venezolano no pasan por moderados. Al contrario, ambos tienen una sólida formación intelectual e ideológicamente son de izquierda radical. Una de las palabras preferidas de Delcy era el “hegemón” para referirse a Estados Unidos. Pero sí es cierto que, frente a las violaciones más graves de derechos humanos, los Rodríguez han intentado mediar, posiblemente marcados por su historia personal. En 1979, su padre, un guerrillero marxista fundador de La Liga Socialista, fue torturado hasta morir, luego de ser capturado por la policía y señalado por el secuestro de un ejecutivo de la empresa estadounidense Owens-Illinois. Sin embargo, nunca se han distanciado públicamente de la política represiva que dirigió Maduro con su ministro de Interior, Diosdado Cabello.

¿Y la transición?

Construir un escenario para una transición hacia la democracia nunca ha sido un objetivo del régimen venezolano. Cuando ya era evidente la inviabilidad del Gobierno de Maduro, sus esfuerzos se orientaron a generar una negociación bilateral con los Estados Unidos. Eso dio como resultado, en julio de 2025, el intercambio de prisioneros estadounidenses por 232 migrantes venezolanos que habían sido enviados a El Salvador desde Estados Unidos.

La decisión de Trump de mantener la dictadura sin su líder, Maduro, busca garantizar la estabilidad, porque hay una estructura burocrática y sobre todo una arquitectura autocrática que ha sido levantada con el desmontaje de la democracia. Todo sostenido por las armas de la República. El mandatario estadounidense ha dicho que quiere acceso a los recursos petroleros de Venezuela. (Irónicamente, de eso acusaba la dictadura a Maria Corina Machado). En una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Trump ha descartado además que haya elecciones en Venezuela a corto plazo y ha insistido en que Estados Unidos tutelará el país con una frase contundente: “Yo estoy al mando en Venezuela”.

¿Cómo se incentiva, en este escenario, la construcción de un modelo para transitar hacia una democracia?

Hay desconcierto en los factores políticos de la oposición, entre ellos Maria Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Ella se halla en paradero desconocido en este momento, luego de viajar a Oslo ante la concesión del Premio Nobel de la Paz, y él está en el exilio, en España.

Sin embargo, González Urrutia emitió un mensaje que puede dar luces sobre una línea, aún endeble, de actuación: la normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas. Además, insistió en el respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Aunque Machado y González Urrutia son considerados los líderes de la oposición democrática, no tienen aún el control institucional ni elementos armados que puedan presionar para su incorporación en la construcción de un modelo de transición democrática. Sin embargo, su ascendencia puede incidir en la propuesta de una ley de Amnistía. En el país hay más de 800 presos políticos, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

“Hay que recordar que no hay transición democrática sin justicia. En un país sumido en una profunda crisis de derechos humanos como Venezuela, urge la construcción de un sistema de justicia transicional en el que las víctimas sean puestas en el centro y puedan acceder a la justicia, verdad y reparación que les ha sido negada todos estos años”, aporta Carolina Jimenez.

Delcy Rodriguez y la cúpula madurista nunca han dado muestras de ceder el poder, pero sí de sobrevivir para mantenerlo. Pensar que una dirigente tan ferviente como Rodríguez sea tutelada por el mismo país que ha criticado siempre con más dureza suena a ciencia ficción. Por si acaso, Trump ya la ha amenazado con correr un destino peor que el de Maduro si no cumple su parte del trato.

No deja de ser una situación extraña, pero en los últimos años se están dando procesos políticos en todo el mundo marcados por contradicciones. El poder en Siria, otro país que se situaba en el campo antimperialista durante el régimen de Bashar al Asad, cambió de manos tras su abrupta caída en diciembre de 2024. Son casos muy diferentes —en Siria hubo una guerra civil de más de 13 años y la oposición armada llegó a Damasco por las armas—, pero el nuevo presidente sirio es Ahmed al Shara, antiguo líder de la rama de Al Qaeda en Siria, que cambió el kaláshnikov por la corbata y que en este último año ha ido ganando, pese a su historial, cada vez más legitimidad y reconocimiento en las capitales occidentales. Toda una paradoja. Trump elogió a Al Shara y dijo de él que era “un tipo duro y atractivo”. No hay a la vista un proceso democrático genuino, pero en las relaciones diplomáticas de Siria, como en las del resto de países, se impone el realismo político.

Es difícil en este momento suponer cuál es el camino de Venezuela, donde, como hemos dicho, las cosas siempre pueden estar peor. En este momento hay un hilo del cual se puede jalar para diseñar una ruta hacia la democracia. Pero es un hilo muy fino.

A vista de satélite, una masacre tiene el aspecto de bultos, sombras oscuras y manchas rojas. Una imagen más digerible que la de hombres tratando de huir y siendo perseguidos y ametrallados a sangre fría. O que la de los cuerpos desmadejados y ensangrentados, en el suelo o en sus camas, de los pacientes del Hospital Saudí, cuyos cadáveres se ven en los vídeos que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) han difundido, autoincriminándose. O que la imagen de mujeres y niñas violadas…

Quizá la del satélite es la distancia también a la que hay que mirar el horror en Sudán para que las emociones no nublen el juicio al analizar los “crímenes de guerra” y potencialmente de “lesa humanidad”, que Naciones Unidas advierte que se han cometido (y se siguen cometiendo) en Darfur, una región clave del oeste sudanés. Dos años y medio después de empezar la guerra civil en Sudán, las RSF han tomado El Fasher, la última capital de la región que quedaba en poder del Ejército sudanés, al mando de Abdel Fatah al Burhan, que sigue controlando la capital, Jartum, y buena parte del este sudanés. Son los dos bandos en una guerra en la que han muerto al menos 150.000 personas.

El Fasher ha caído como cayeron antes Geneina (donde, entre abril y junio de 2023, las RSF y milicias aliadas mataron a entre 10.000 y 15.000 personas) o Nyala: bajo fuego, saqueos y persecuciones selectivas. Las víctimas, en su mayoría de comunidades masalit, fur y zaghawa (no árabes), fueron atacadas por su origen étnico, según la ONU y organizaciones de derechos humanos que hablan ya de “patrones que evocan los del genocidio de 2003”. En grabaciones verificadas por grupos de derechos humanos, se ve a combatientes de las RSF disparando a prisioneros, rematando supervivientes, arrastrando cuerpos por las calles y grabándose a sí mismos humillando a los muertos, como relatan algunos de los que han escapado, a los que no se les permitió enterrarlos.

Solo en el Hospital Saudí 460 pacientes y sus acompañantes fueron asesinados, según la Organización Mundial de la Salud. “Una atrocidad que desafía la comprensión”, según el máximo responsable del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Desde que tomaron el control de la ciudad, las RSF han matado al menos a 1.500 personas, según la Red de Médicos Sudaneses. Otras organizaciones hablan ya de miles, en la que consideran una de las peores masacres de estos dos años y medio de guerra.

Una guerra en la que se ha derramado tanta sangre, que se puede ver desde el espacio.

Con la captura de El Fasher, las RSF de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, se hacen con algo más que un símbolo. Entre 2003 y 2005, Darfur fue escenario de uno de los primeros genocidios del siglo XXI. El conflicto comenzó como una lucha por el acceso a la tierra entre pastores africanos y nómadas árabes propietarios de ganado. El entonces presidente, Omar al Bashir, depuesto en 2019 tras más de 30 años en el poder, se apoyó en las milicias árabes Janjaweed para sofocar una rebelión de grupos no árabes que denunciaban la marginación de su región por parte de Jartum. Los Janjaweed arrasaron pueblos, violaron mujeres, envenenaron pozos y asesinaron a unas 300.000 personas. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Bashir y varios comandantes por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la justicia nunca llegó. Tampoco acabó el conflicto.

En los años siguientes se firmaron acuerdos de paz que no acabaron con los enfrentamientos. En 2013 el régimen de Al Bashir reorganizó estas milicias en un cuerpo paramilitar formal: las Fuerzas de Acción Rápida (RSF). Esto otorgó a los Janjaweed un nuevo nombre, uniformes y reconocimiento legal, y dio a sus líderes cobertura política para mantener sus intereses económicos y preservar su estructura paramilitar y su impunidad. Muchos de los hombres que ahora comandan las brigadas de las RSF en Darfur se curtieron en aquellas campañas de limpieza étnica. Y las prácticas que han usado en El Fasher en los últimos días —humillación pública de las víctimas, arrasar vecindarios enteros y atacar objetivos guiados por razones étnicas— recuerdan a las usadas en la década de 2000.

Dos décadas después, la historia se repite. Las RSF, herederas directas de aquellos escuadrones de la muerte, actúan ahora con mayor impunidad y mejor armamento. El Fasher es la prueba de que el conflicto de Darfur nunca terminó; solo cambió de uniforme, coinciden los analistas. La memoria del horror.

Oro, armas y mercenarios rusos

La guerra que comenzó en abril de 2023, en su lectura más simple, es una lucha por el poder entre el Ejército regular, dirigido por Burhan, y las RSF de Hemedti, cuando el país trataba de transitar hacia una democracia y topó con los intereses opuestos de dos generales, amigos de conveniencia hasta ese momento. Pero la realidad tiene ramificaciones que llegan hasta el Golfo y Rusia y raíces más profundas, que la conectan con el genocidio cometido en Darfur a principios de la década de 2000. Los actores externos desempeñan un papel fundamental que explica por qué la caída de El Fasher y el control de Darfur son fundamentales en este conflicto, no solo como victoria militar.

Controlar esta zona es esencial desde el punto de vista estratégico y económico. Consolida el control del grupo sobre las minas de oro y las redes comerciales informales que se han convertido en fuentes de financiación de la guerra. Darfur proporciona a las RSF una puerta de entrada estratégica a las fronteras con Chad y Libia, asegurando así el mantenimiento de rutas de contrabando para esos recursos, y especialmente del oro, pero también para recibir armas y combustible. Quien controle Darfur domina el tráfico ilegal y puede mantener el comercio con sus aliados extranjeros.

En los últimos diez años las RSF han construido una red financiera gracias al oro que extraen, trafican y venden en mercados del Golfo. Las exportaciones de oro ya se habían convertido en el sustento económico de Sudán tras la separación e independencia en 2011 de Sudán del Sur, donde se hallan los recursos petrolíferos. Antes de empezar la guerra, el oro aportaba al Gobierno 2.080 millones de euros anuales y representaba más del 60 por ciento de todas sus exportaciones. Ya entonces el Ejército y las RSF competían por los recursos. La lucha por el control de los yacimientos de oro fue uno de los detonantes del conflicto.

Ese mercado negro paga mercenarios y armas, y sirve para comprar apoyos. El metal precioso extraído de esa tierra quemada y ensangrentada de El Fasher que se ve desde el espacio viaja hasta Dubai, donde se refina y revende legalmente. Analistas e investigaciones de distintos medios en los últimos años han vinculado a intermediarios en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el comercio de oro sudanés, aunque Abu Dhabi niega financiar a las milicias. Sin embargo, el control de los canales comerciales y la necesidad de oro en el Golfo convierten a Emiratos en actor clave, aunque no el único. Perder el control de Darfur supondría para las RSF la pérdida no solo de su motor económico y de financiación, sino también de su capacidad de negociación en un eventual proceso de paz.

Tras la caída de El Fasher, los motores diplomáticos se han acelerado en El Cairo, donde en los últimos días se han producido conversaciones para intentar lograr una tregua de tres meses. Las RSF han intentado desligarse de las acusaciones de crímenes arrestando a Abu Lulu, también conocido como brigadier general Al Fateh Abdullah Idrisuna, al que se vincula (en parte gracias a las imágenes que él mismo ha compartido en redes sociales asegurando haber matado al menos a 2.000 personas y haber perdido la cuenta) a ejecuciones de civiles en masa, entre otros crímenes.

“El problema no es solo el enfrentamiento entre el Ejército y las RSF, sino la creciente injerencia externa que sabotea las posibilidades de alcanzar un alto el fuego y una solución política”, señaló durante una visita a Malasia el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que instó a las potencias extranjeras a no interferir.

Informes de inteligencia occidentales señalan vínculos entre contratistas rusos y redes de abastecimiento de armas en Sudán, aunque Moscú niega tener tropas operativas en el país. Rusia negocia desde hace años una base naval en el mar Rojo y mantiene vínculos con empresas mineras en Sudán. El Kremlin habría facilitado suministros y asesoramiento tanto al Ejército como a las RSF, según convenga a sus intereses, a través de redes asociadas a antiguos contratistas militares.

Mientras, el Ejército resiste en el este, con el apoyo de Egipto, que busca la estabilidad y contrarrestar la amenaza que, según Burhan, supondrían los Hermanos Musulmanes si pierde el control del país. Otros, como Arabia Saudí o China, buscan la riqueza agrícola que garantice su seguridad alimentaria y, si bien el último se muestra más neutral, el primero ha respaldado a Burhan.

Sobre el terreno, la geopolítica se ensaña con las vidas de los sudaneses. Más de 10 millones de desplazados internos en dos años y medio de guerra, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la mitad de ellos de Darfur, donde durante meses las organizaciones humanitarias advirtieron de que el asedio podría desencadenar una catástrofe. Hoy, las carreteras que conducen a los campamentos están bloqueadas; los convoyes de ayuda son saqueados o distribuidos según las divisiones tribales; los hospitales están en ruinas, y se acaba de declarar la hambruna.

El Fasher simboliza el fracaso colectivo, donde convergen las raíces del genocidio, la codicia por el oro, la impunidad internacional y el derrumbe del sueño democrático que nació en 2019.

Campos de personas desplazadas como palimpsestos, como pergaminos de tierra donde leer una guerra que dicen que ya se ha acabado, como heridas que el tiempo nuevo debe curar.

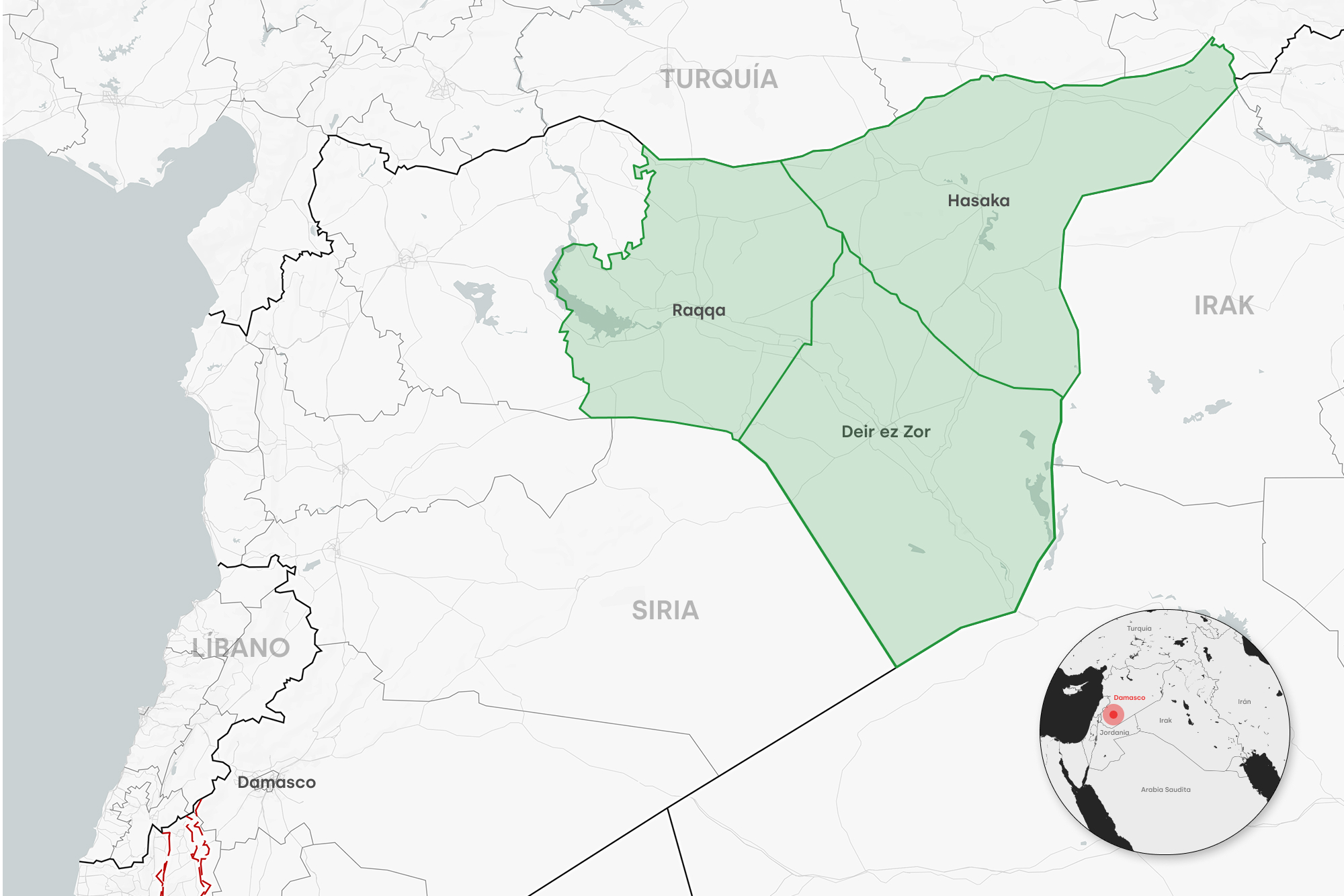

En las afueras de Raqqa, ciudad siria que durante la guerra llegó a ser la capital de facto de Estado Islámico, esos campos acogen, todavía hoy, a gente que ha huido de diferentes partes del país. En cada sector las comunidades vienen de un lugar diferente: Deir ez Zor, también conquistado en su momento por Estado Islámico; la más lejana Alepo, uno de los símbolos de la guerra y del enfrentamiento atroz entre el régimen de Bashar al Asad y los grupos opositores armados; Hama y Homs, lugares donde el levantamiento contra la dictadura se vivió al principio con ilusión y luego fueron arrasados por el régimen.

En este campamento cercano a Raqqa, que acoge a unas mil familias, viven Faraj al Abdulá, de 61 años, y su hijo Talal, de 37. Como casi todo el mundo aquí, son de la provincia de Alepo. Los niños corretean alrededor mientras ellos hablan sobre el pasado y el futuro. A sus espaldas, las tiendas de campaña contienen la ironía de tantas otras en el mundo: por definición, están pensadas para acoger a alguien de forma momentánea, pero con el tiempo se van llenando de señales de residencia a largo plazo.

—Pensamos que este era un sitio seguro. Vinimos a una zona segura —dice Faraj mientras se enciende un cigarrillo—. No nos han dado otra solución que no sea este campo. No pensamos volver, porque no tenemos ni casa en Alepo.

—Además, ahora somos muchos más —dice Talal, su hijo—. Antes éramos 11 y ahora somos más de 50.

Llegaron en agosto de 2017 después de que Estado Islámico los expulsara de Safira, una ciudad de la provincia de Alepo cercana a la capital. En ocho años no han parado de nacer hijos, hijas, nietos y nietas que se han ido instalando en nuevas tiendas.

—Estas dos tiendas son de mis hijos. Una de ellas es de Talal —dice Faraj mirando a su hijo, que confirma la información con un gesto.

Ninguna necesidad parece acuciante en el campo, porque la mayoría se han cronificado y la gente se ha acostumbrado. Entre las tiendas blancas y azules se esconden algunas motocicletas. Una letrina cubierta por una tela delgada. Placas solares. Ropa tendida que da algo de vida a la llanura. Neumáticos. Un andador de bebé destrozado. Basura. Fogatas. Un tractor en medio del campo.

—¿Os ha llegado ayuda humanitaria desde que cayó el régimen de Asad? —les pregunto.

—La, la, la, la, la.

No, no, no, no, no. Repiten ambos en árabe.

—Nada, que va. Ya no hay ayuda de Estados Unidos —completa el hijo.

—Desde que llegó Trump ya no hay ayuda —dice el padre desganado, y se enciende otro cigarrillo—. Queremos que el mundo nos ayude. No solo a este campo. A todo el país. Al pueblo sirio. Hay mucha pobreza. Queremos una solución. Queremos construir nuestra propia casa.

La guerra duele tanto que, cuando se acaba, quienes la han sufrido solo se atreven a quejarse con la boca pequeña. Parece que tengan miedo a que se rompa la paz si piden algo de ayuda. Se aferran a lo más urgente: que no caigan más bombas. Gobiernos y grupos armados de todo el mundo lo saben, y usan la seguridad para mantenerse en el poder, como pasó con la vuelta de los talibanes en Afganistán: el deseo de que la violencia se acabe es tan grande que otras cosas se obvian. Lo mismo pasa aquí.

—Mira los pies de los niños —dice el hijo, Talal; la mayoría están descalzos, los pocos con zapatos los tienen destrozados—. Yo tengo cinco hijas y dos hijos.

—Esperamos que la economía mejore ahora —dice su padre—. Y sobre todo que haya estabilidad en el país.

No quieren seguir aquí, pero la perspectiva de volver tampoco les apasiona. Porque temen ir a peor. Un hombre que se nos acerca da el contexto de por qué es así. Se llama Mohamed Tarif al Jassem y es el líder del campo. Con su turbante blanco de cuadros rojos, propio de los linajes de alto pedigrí, habla lento y derrocha ponderación.

—En estos campos hay problemas de nutrición. No hay servicios médicos, hay pocos depósitos de agua. Los niños no van a la escuela. Las organizaciones humanitarias no vienen mucho por aquí. La situación en Alepo aún es inestable. Las casas están destruidas. Aún hay miedo.

Un territorio diferente

Tras la caída del régimen de Asad, era inevitable que el foco mediático iluminara la capital siria, Damasco. La imagen que se proyectó desde allí y desde las zonas con predominio suní era de victoria y libertad: la bandera rebelde —que pronto se haría oficial— ondeando, las masas en las calles y las mezquitas, el júbilo popular. El nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Shara —antiguo líder de la rama de Al Qaeda en Siria—, prometió una nueva Siria donde todas las comunidades fueran respetadas, pero desde el principio las minorías, con matices según su situación histórica y política, vieron con recelos la instauración de un nuevo régimen que presumían iba a discriminarlos.

El foco de la acción humanitaria también se trasladó a Damasco y a zonas antes controladas por la dictadura. El motivo es sencillo: el régimen de Asad restringía al máximo la entrada de ayuda. Así que muchas organizaciones que durante años habían intentado negociar sin éxito trabajar en las zonas gubernamentales se apresuraron ahora a desplegarse allí.

El tercio nororiental de Siria, que limita con Irak y Turquía, quedó al margen de esta atención e incluso de esta discusión pública, porque tiene otra realidad política y otra historia.

“Las necesidades están ahí porque el número de desplazados internos sigue siendo alto. Los servicios básicos aún no están en marcha en esta zona, e incluso los edificios aún deben ser reconstruidos”, dice Fatima Dreai, responsable de las operaciones de Médicos del Mundo en Hasaka y Raqqa, en el noreste de Siria.

En la llamada Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida popularmente como Rojava, el cambio de régimen se tomó con algo más de circunspección. Son zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), unas milicias de mayoría kurda que han seguido teniendo choques con grupos de la antigua oposición armada alineados con Turquía, el gran valedor de Shara y del nuevo régimen sirio.

El mapa de la guerra que estalló en 2011 y se apagó —al menos sobre el papel— en 2024 es complejo. También lo es el mapa de grupos armados y alianzas. Durante los años de expansión de Estado Islámico, las milicias kurdas —apoyadas por Estados Unidos— fueron instrumentales en su combate y posterior derrota. Mosul (en la vecina Irak), Raqqa o Deir ez Zor pasaron de ser toponimia yihadista a ser territorio “liberado”, en jerga del bando vencedor. Tras la expulsión de Estado Islámico, la AANES se extendió no solo a ciudades de mayoría kurda, sino también a muchas árabes. La reconstrucción empezó débilmente y miles de personas desplazadas llegaron desde otros puntos del país.

Hasta finales de 2024, Asad controlaba las zonas gubernamentales, la oposición armada mandaba en otras —con capital de facto en Idlib— y las milicias kurdas, en discordia, administraban las suyas en una especie de Estado sin Estado. La entrada de la oposición armada en Damasco causó incertidumbre en el tercio nororiental de Siria. Incluso después del fin teórico de la guerra, hubo combates que desplazaron a miles de personas, la mayoría kurdas, desde la provincia de Alepo a la AANES.

Para ellas, la guerra no había acabado.

La escuela de la guerra

La guerra no ha acabado para toda la gente que se agolpa en esta escuela de Raqqa. Un clásico de las guerras, de los desplazamientos forzosos: las escuelas se convierten en refugios. En el generoso cemento del patio descansan unos depósitos granates de agua, hay tableros de baloncesto desvencijados, algunos coches aparcados y una pila de pupitres y sillas: han vaciado las aulas para dejar espacio a las personas que buscan refugio. Aquí hay 31 familias que comparten una historia común: proceden de Afrín, un enclave kurdo en la provincia de Alepo, se vieron desplazadas en 2018 a la vecina Shahba, y de ahí las expulsaron de nuevo hace unos meses, tras la caída del régimen.

La guerra siria, las guerras del mundo: el desplazamiento tras el desplazamiento.

En las ventanas del edificio, de tres plantas, se asoman con gesto nostálgico niños, niñas, mujeres y hombres pensando en Afrín. La fachada ocre da un tono más deprimente a la escena.

La líder de esta comunidad desplazada tiene solo 20 años y se llama Nevin Haj Hussein. Llegó a este refugio —como todos los demás— tras huir de los combates que se desataron en la provincia de Alepo justo después de la caída del régimen.

—Estamos sufriendo. El trato que se nos da no es digno. Estamos cansadas y esperamos volver pronto a casa. Recibimos algo de ayuda, pero no la suficiente. Falta ayuda humanitaria —denuncia Nevin, sentada en un pupitre diminuto entre paredes con estampados de flores y mariposas.

Para demostrarlo, Nevin se levanta y nos muestra el resto de la escuela. La vehemencia de la gente que se nos acerca contrasta con la calma que hemos visto en el campo de personas desplazadas en las afueras de Raqqa que llegaron hace ya unos años.

—Queremos volver a Afrín. A nuestra casa, a nuestra tierra —dice ante el aula de octavo Maryam Hannan Jafer, de 44 años, que luce un pañuelo negro con flores—. Nos fuimos sin coger nada, solo llevábamos esta ropa, nos dijeron que en 30 minutos nos teníamos que ir.

Es verdad: hay 31 familias en esta escuela, pero se ven muy pocas maletas. Se fueron con lo puesto.

—Si hicieras un referéndum aquí, todo el mundo votaría por volver a Afrín. Sin excepción —dice Maryam.

Deseosa de compartir más detalles, se suma a la conversación Amina Mohamed Banplus —de 60 años, con blusa de lunares, dicharachera, con los dientes incisivos arrancados—, que amplía la afirmación de su compañera.

—Es nuestra tierra. Es importante nuestra historia, nuestra cultura. Somos kurdas, kurdas, kurdas. El pueblo kurdo debe lograr la libertad.

—Me gustaría que el presidente [Shara] sepa que debe comportarse con justicia —sigue Maryam—. Debe saber que somos kurdas y tenemos derechos.

—Queremos que la gente en Occidente nos dé apoyo para conseguir la libertad y recuperar nuestros derechos. Nos han expulsado y nos han tratado mal, queremos nuestra libertad —dice Amina—. Queremos oler el polvo de nuestra tierra.

La conversación retumba en el pasillo, poblado de cajas de cartón con basura. Las paredes están pintadas de rosa y azul pastel de la mitad hacia abajo. En una de ellas se ve el dibujo de un niño jugando a fútbol.

—¿Qué hicimos? —se pregunta Amina—. El mundo no nos mira. ¿Cuáles son nuestros pecados?

También es verdad: en este nuevo giro de la historia, la comunidad kurda, bisagra en Oriente Medio y tantas veces aliada de Occidente, ve cómo apoyos tradicionales como el de Estados Unidos se tambalean.

—Agradecemos la ayuda de todos los países europeos —interviene Nihad Aleko, de 56 años, junto a Nevin el otro coordinador del refugio, como quien pide ayuda dando las gracias por anticipado—. Viví en Europa durante quince años y volví a Siria en 2011.

Ese fue justo el año en que empezaron las protestas contra el régimen que desembocaron en una guerra civil. Con su bigote kurdo —casi un cliché—, su rosario en mano y unas sandalias preciosas, Nihad no tarda en derramar lágrimas.

—Lloro porque cuando dejamos atrás Shahba vi muertos y asesinatos. Mi yerno está desaparecido, vi cómo lo capturaban, no tenemos noticias de él. Aquí estoy con mi hija y más familiares, somos nueve.

Dice Nihad que él también quiere volver a Afrín. Pero se le ve absorto en la situación política actual, en concreto en el acuerdo entre el Gobierno central y las autoridades del noreste sirio.

—Esperamos coexistir en Siria. Todos. Árabes y kurdos. Esperamos que las cosas que pasaron queden atrás y abramos una nueva página para vivir juntos como buenos vecinos.

Un niño grita en el pasillo. El eco conquista las plantas de la escuela, solo amortiguado por algunas alfombras y maletas. Una niña con chupete amarillo se acerca a las escaleras. Llora, como Nihad, pero nadie le hace caso.

“La educación es mi derecho”, dice una pintada en las paredes de la escuela.

Pactos y miedos

Lo que Nihad tiene en la cabeza preocupa también a toda la población en el noreste sirio. En marzo llegó una de las noticias más importantes de la posguerra: las autoridades en la AANES firmaron un acuerdo con el Gobierno de Shara para ir devolviendo poco a poco la soberanía de su territorio. El acuerdo incluía la reintegración de las fuerzas kurdas en el Ejército central y el retorno de las personas desplazadas, con otros asuntos clave en el aire como las reservas petrolíferas.

Pese a las suspicacias iniciales, la AANES mostró así su voluntad de participar en la nueva Siria, quizá consciente de que el nuevo régimen había llegado para quedarse. El Gobierno de Shara, que durante los últimos meses ha ido ganando reconocimiento occidental, ponía así una piedra fundamental en la construcción de una estructura política que nunca se presentó como federal pero que sí quería intentar (re)unir todas las sensibilidades. El acuerdo sigue vivo, aunque no ha avanzado a la velocidad esperada: hay incertidumbre sobre su aplicación práctica y se han producido algunos combates.

El problema es que el nuevo régimen tiene otras grietas en su edificio más allá del noreste sirio. En marzo hubo centenares de muertos en las provincias occidentales de Latakia y Tartús, feudos tradicionales de la minoría alauí, la del exdictador Asad. El papel de fuerzas suníes radicales —los sectores más afines al Gobierno aseguran que la violencia es más bien achacable a estos grupos descontrolados, y no al Ejército sirio— también fue nefasto en los ataques contra la minoría drusa, una crisis que ha acabado siendo la más importante en esta nueva etapa política. Esta comunidad, que también tiene presencia en otros países de Oriente Medio, cuenta con sus propias facciones armadas. Israel ha atacado varios puntos de Siria —incluso las inmediaciones del Palacio Presidencial— para supuestamente defender a la minoría drusa, aunque a nadie se le escapa que Tel Aviv siempre ha querido desestabilizar al régimen sirio, antes y después de Asad, para que se mantenga débil.

Lo que a nivel sirio se interpreta como un nuevo capítulo de la historia para construir una todavía frágil identidad nacional, en AANES se vive como un nuevo escenario adverso ante el cual hay que reposicionarse. Todo ello coincide con un movimiento histórico en su órbita cercana: el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha negociado con Turquía un proceso de desarme. Este proceso reverbera en el Kurdistán iraquí y sirio, donde hay unas dinámicas diferentes pero una cultura social y política paralela.

La comunidad kurda sigue siendo una de las más importantes del mundo sin Estado: unos 40 millones de personas divididas entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Su aspiración independentista se ha ido apagando con los últimos eventos geopolíticos, pero su identidad sigue más viva que nunca. Bisagra histórica de los intereses occidentales en la región, sus estructuras políticas igualitarias e incluso su apuesta por proyectos de inspiración socialista siguen marcando la diferencia respecto a sus vecinos.

En la AANES, la gente ha sufrido mucho durante la guerra siria, se ve desamparada, y ahora no sabe adónde va el país. Eso se puede palpar en el día a día. Y también la voluntad de, pese a todo, salir adelante.

Como tantas otras veces en el pasado.

Conciencia de posguerra

En todo este proceso político y social entra en juego algo fundamental: la salud mental, uno de esos componentes de la acción humanitaria que gana cada día más peso. Antes no se entendía su importancia, pero en lugares como el noreste de Siria se revela como esencial. La gente lucha contra la sensación de abandono.

—Tengo que cuidarme a mí misma, porque si estoy irritada, enfadada, se lo contagio a mi familia. Primero tengo que estar en paz conmigo misma.

Samia Mohamed es paciente de un centro médico de la provincia de Hasaka, en la AANES, apoyado por Médicos del Mundo.

—También he aprendido que debo compartir mis experiencias. Porque mi hijo pequeño puede sentirlo todo. Lo percibe todo.

Es difícil hacer eso en la vida cotidiana. Pero mucho más después de trece años de guerra. Samia, de 38 años, ha llegado a esas conclusiones después de las consultas con una psicóloga siria del centro. Las intenta aplicar cada día. Sentada en la consulta, con su trenza larga y su camisa morada cerrada, flecos en el cuello, brazos cruzados, Samia hace gestos con los dedos, como diciendo que le da vueltas a la cabeza.

—Todos nos hemos visto afectados por la guerra. Yo me he visto obligada a desplazarme dos veces. En 2016 un familiar murió. Me afectó mucho. Mi marido dijo entonces que todos perderíamos a alguien en la guerra. Que la vida sigue. La vida siguió. Encontré un trabajo, y eso me dio estabilidad. Sin trabajo no hay estabilidad.

En el centro al que acude Samia en la provincia de Hasaka hay huellas de las manos pintadas en una pared, una televisión con mensajes sanitarios, una consulta de salud mental, un cirujano infantil, un paritorio, un póster del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con el lazo rosa contra el cáncer de mama y recomendaciones para evitarlo.

Samia irradia luz. Como otra de las beneficiarias, Afra Def el Barhom, de 43 años, con su pañuelo blanco y su bolso. Tiene muestras de cariño continuas hacia su psicóloga, Amal Issa Sheikho, que está sentada a su lado en la consulta.

—Llevo viviendo aquí dos años en una casa alquilada. Cuando vengo a ver a la psicóloga, mi salud mejora. Me cambia el humor.

Afra encontró el centro por sí misma. Dice que normalmente el coste de esos servicios médicos serían muy altos, pero que aquí son gratuitos y por eso puede acceder a ellos.

—Cuando Afra vino, vi que tenía mucha presión —dice a su lado la psicóloga—. Se ocupa de sus hermanos. Se impuso cuidar de los hijos de sus hermanos también. Pero ella tiene una discapacidad [una malformación de nacimiento en el brazo] y yo le dije que quizá no tendría que hacer eso. Llegó aquí en 2019, después del ataque de grupos armados.

Afra, la paciente, es de Ras al Ain, de donde fueron expulsadas miles de personas.

—Todos somos desplazados en la familia. También cuido a mis padres. Están enfermos y vienen a este centro. Cuando llegué me sentía triste, pero luego vi que la vida iba mejorando, y me convencí de que el futuro será mejor. El apoyo psicológico me ayudó en todo.

Se nota que Afra y otras pacientes quieren de verdad a la psicóloga. Porque hace bien su trabajo. A sus 32 años, Amal Issa Sheikho tiene claro el contexto cultural, social y emocional de su entorno, y también las herramientas a su alcance para mejorar las vidas de esas personas, muchas de las cuales han tenido que cambiar de hogar debido a la violencia.

—Al principio la gente no confiaba en este servicio [psicológico], porque tiende a quitar importancia a la salud mental. Pero poco a poco los resultados llegaron y ahora la gente viene sin que se lo digamos —dice Amal en su consulta después de que salga Afra—. Tenemos varios tipos de pacientes. Los desplazados internos que vienen porque han perdido sus casas, por depresión, por angustia, algunos viven en lugares inhabitables… También hay jóvenes de aquí que tienen incertidumbre sobre su futuro y se sienten bajo presión. Y también gente que sufre la pobreza. Intentamos ayudarlas a todas.

Las palabras de Afra y de otras personas que han pasado por su consulta no mienten: Amal intenta curar las heridas psicológicas, pero no trabaja desde el paternalismo o el victimismo.