Este es el prólogo de Las cenizas del califato. De las garras de Estado Islámico a la supervivencia (Península), el nuevo libro de Mikel Ayestaran, corresponsal en Oriente Medio y cofundador de 5W. La obra llega hoy a las librerías. Si te interesa la cobertura de conflictos, también puedes hacerte con esta conversación entre Mikel Ayestaran y Ramón Lobo publicada en 2016 por 5W.

En la mano tiene dos monedas. Encima de la mesa queda un sobre diminuto y sucio del que ha sacado el dinar y el dírham del califato. Auténticos. Uno, dorado; el otro, plateado. Brillan y me llaman como el anillo llamaba a Gollum en El señor de los anillos. He oído hablar tanto de estas monedas que ahora no puedo creer que las tenga al alcance de la mano. Llegué a pensar que eran pura propaganda del grupo yihadista Estado Islámico (EI). El portador de las monedas es una de esas personas a las que no se puede entrevistar y con las que no has estado nunca. No existe, pero es real y estoy seguro de que se ha movido por el califato como nadie, aunque no alardee de ello. “Las monedas son de Deir ez-Zor. Apenas las utilizaron porque no les dimos tiempo, pero su plan consistía en establecer su propio sistema financiero, extenderlo y consolidarlo. Al no disponer de tiempo, las monedas casi no se usaron, y por eso tienen este brillo”, comenta en voz baja —el tono que emplea siempre— mientras me las ofrece. Las cojo y paso los dedos sobre estos dos pedazos del califato, que extrañamente han llegado a una antigua mansión palestina de Jerusalén Oriental.

—Deir ez-Zor… ¿Trabajabas en Siria? —le pregunto, y veo que le cambia la cara.

—Me la trajo un amigo. Pero fueron ellos, los yihadistas, quienes borraron las fronteras, no nosotros, ¿lo recuerdas? La batalla ahora se extiende a todo el desierto, y las líneas no están nada claras. Todo está en proceso de cambio y no sabemos cómo quedará el mapa —responde, e inmediatamente cambia de tema.

Bebemos cerveza de Taybeh y vino de La Rioja en una mesa de madera interminable, situada en la mitad de un gran salón de techos altos y en la que hay medio queso ahumado de Idiazábal, embutido y frutos secos. Este es un día de bienvenida y de adiós. Nuestro anfitrión vuelve a casa tras un año “en el terreno”: deja Oriente Medio —si es que este tipo de personas pueden hacerlo realmente— al final de una carrera que arrancó con la invasión de Irak en el 2003. “Me di cuenta de que perdimos Irak tan solo un mes después de llegar a Basora. Irán estaba mucho mejor preparado y había trabajado durante años en el diseño de unas milicias que, quince años más tarde, vemos que son las que dominan el país. Nos daban por todos lados, y en Siria aún no hemos aprendido de nuestros errores”, recuerda entre trago y trago este especialista en la República Islámica de Irán. La primera pregunta que le hice cuando lo conocí fue, precisamente, qué hacía un especialista en Irán en Jerusalén. No obtuve respuesta, aunque, pensándolo bien, tampoco hacía falta. Nuestro anfitrión hace autocrítica de la estrategia de Occidente en aquella guerra, y lamenta que no se hayan aplicado a Siria las lecciones aprendidas. Pronunciar el nombre de este país le vuelve a cambiar el gesto. “Siria es la gran guerra. Fue un error que Obama no lanzara un ataque a gran escala en 2013, cuando el régimen gaseó los bastiones opositores a las afueras de Damasco y mató a más de mil personas. Lo hizo: Asad empleó armas químicas, las mismas que Obama calificó de ‘línea roja’. Superó el límite marcado por Estados Unidos y nadie lo castigó; y eso no se puede hacer en esta parte del mundo. Además de ser fuerte, tienes que demostrarlo. Ese día perdimos cualquier opción de liderar el conflicto, y les pusimos la alfombra roja a Rusia, al Dáesh [acrónimo árabe de Estado Islámico] y a todo el caos actual. Luego llegó Trump y… ¿qué puedo decir? Este hombre es un pajillero, nada más que un pajillero”, lamenta con una mezcla de rabia e impotencia. Al final, su trabajo siempre ha estado condicionado por las decisiones que llegan desde lo más alto. Las comparta o no, son las que marcan las normas de un juego donde las reglas no escritas pesan más que cualquier acuerdo público.

Yo no suelto las monedas, y no pierdo la esperanza de poder llevarme al menos una en señal de recuerdo de nuestra amistad. Mis ojos pasan de una moneda a otra sin parar. También yo he tenido que ir de Irak a Siria y de Siria a Irak por trabajo, aunque en mi caso lo he hecho respetando las fronteras. Los dos tenemos en común que los últimos tres años de nuestras vidas han estado marcados por el califato que proclamó EI en medio de aquel verano de 2014. Un verano en el que el mundo estaba más pendiente del Mundial de fútbol de Brasil que de la llamada a la yihad de unos barbudos que blandían banderas negras al grito de “La ilaha ila Alá ua Mohamed rasul Alá” (No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta), el primero y más importante de los cinco pilares del islam. El mundo los ignoró —incluso los menospreció— hasta que fue demasiado tarde. Me tocó viajar de urgencia a Bagdad ante la irrupción de un hasta entonces semidesconocido grupo yihadista, que amenazaba con hacerse con el control de la capital de Irak y aspiraba a establecer el séptimo califato de la historia bajo el mandato de Abu Bakr al Bagdadi, también desconocido en ese momento, que no tardó en ser elevado a los altares del yihadismo como sucesor del mismísimo Osama bin Laden. Desde entonces, el califato pasó a formar parte de mi día a día, y ya no dejé nunca de estar pendiente de sus actividades, esperando la mínima derrota del grupo para poder viajar a los lugares que recuperaban los ejércitos de Irak y Siria, pues los periodistas extranjeros no éramos bien recibidos en su territorio y algunos colegas fueron asesinados y secuestrados.

Siempre tengo mi equipaje preparado en casa. Ahora utilizo una maleta de ruedas de cabina muy ligera en la que meto algo de ropa, una mochila con material periodístico y el trípode. Me llevo todo aquello que me permita no facturar. Entre la ropa, no faltan unos pantalones negros del Baluchistán iraní que compré a un vendedor ambulante en Bam después del terremoto del 2003, ni unas chancletas azules con rayas blancas. Dos elementos imprescindibles que solo uso cuando estoy fuera de casa. Llevo el equipo por duplicado para no tener problemas, sobre todo porque ir con un ordenador Mac por esta parte del mundo sigue siendo como conducir un coche de color rosa. Los preparativos suelen ser rápidos antes de saltar a alguna de las plazas liberadas de manos de EI. El único inconveniente es que, dependiendo de la zona, hay que gestionar con tiempo los visados para poder entrar a Siria e Irak. Este detalle es importante para comprender que, en el caso sirio, no he tenido acceso a lugares como Kobane o Al Raqa, ambos liberados por fuerzas kurdas y árabes que cuentan con el apoyo de la alianza que lidera Estados Unidos. Yo solo viajo a zonas liberadas por el ejército sirio y sus fuerzas aliadas. En Siria, si viajas con permisos del Gobierno, como lo hago desde antes del 2011, no puedes cruzar a las zonas que controlan los grupos armados opositores. En Irak, en cambio, no existe este problema, porque todo el frente antiyihadista está unido bajo el paraguas de Estados Unidos y las fuerzas iraquíes.

Más allá de los preparativos logísticos, para esta serie de viajes a las cenizas del califato también viene bien leer a los colegas que trabajan en la región e intercambiar impresiones con ellos, o dar un salto del mundo periodístico al de la literatura y la filosofía y, así, intentar ampliar la mirada y buscar opiniones que ayuden a interpretar mejor los hechos. Respecto a esta segunda opción, he tenido la oportunidad de compartir asiento y café —expreso con leche fría— con el escritor Amos Oz, que ha profundizado en el fenómeno del fanatismo en algunos de sus ensayos y conferencias y que vive a una hora de mi casa. A sus 79 años, Oz sigue con atención, desde su doceavo piso en Tel Aviv, muy cerca de la universidad, la actualidad en toda la región, y siente “tristeza” al ver cómo un grupo como EI ha sido capaz de imponer el califato en amplias zonas de un país vecino. La altura de su atalaya y, sobre todo, su edad —siempre dice que vivir en Israel setenta y nueve años equivale a vivir doscientos o trescientos en otros países como Estados Unidos— convierten sus opiniones en diagnósticos. Al referirse al califato, afirma que “para mí no fue una sorpresa, sino la confirmación de que las fronteras en Oriente Medio eran artificiales, que las habían puesto por fuerza los ejércitos imperialistas de Francia y Reino Unido. Ahora, el mundo tiene más claro que no existen las naciones siria e iraquí. Era cuestión de tiempo que este invento francés y británico colapsara”.

El viaje entre Jerusalén y Tel Aviv es como el paso a un planeta diferente, y tener la oportunidad de sentarse en el despacho de Oz y ver su indignación con estos primeros dieciocho años del siglo XXI ayuda a trazar una hoja de ruta mental de la situación. El califato ha sido una consecuencia más de un siglo cuyo síndrome es “el ascenso del fanatismo, el chovinismo y la intolerancia religiosa en todo el mundo. Ante problemas cada vez más complejos, la gente busca respuestas fáciles de una frase: eslóganes. Quiere saber quiénes son los malos, a quiénes echar la culpa de todos los males. Quieren culpar a alguien, y creen que si destruyen a los malos empezará el paraíso, pero no se dan cuenta de que las respuestas simples son peligrosas”. Oz reflexiona sobre el fanatismo, sobre EI, aunque tiene claro que “la mayoría de los musulmanes no son fanáticos religiosos, ni tampoco violentos. Cada vez que vemos en televisión a las multitudes árabes gritando eslóganes ante la cámara, hay que mirar con cuidado, pues millones de personas se han quedado en sus casas comiéndose las uñas, avergonzadas por esas imágenes. Los musulmanes no inventaron la Inquisición o las cruzadas, ni los gulags, ni los campos de concentración o las cámaras de gas; ellos inventaron la yihad, es cierto, pero alguien debería explicarme la diferencia entre esta última y las cruzadas, porque para mí son lo mismo. ¡Y ahora encima tenemos un presidente en Estados Unidos que habla de la cruzada contra la yihad!”.

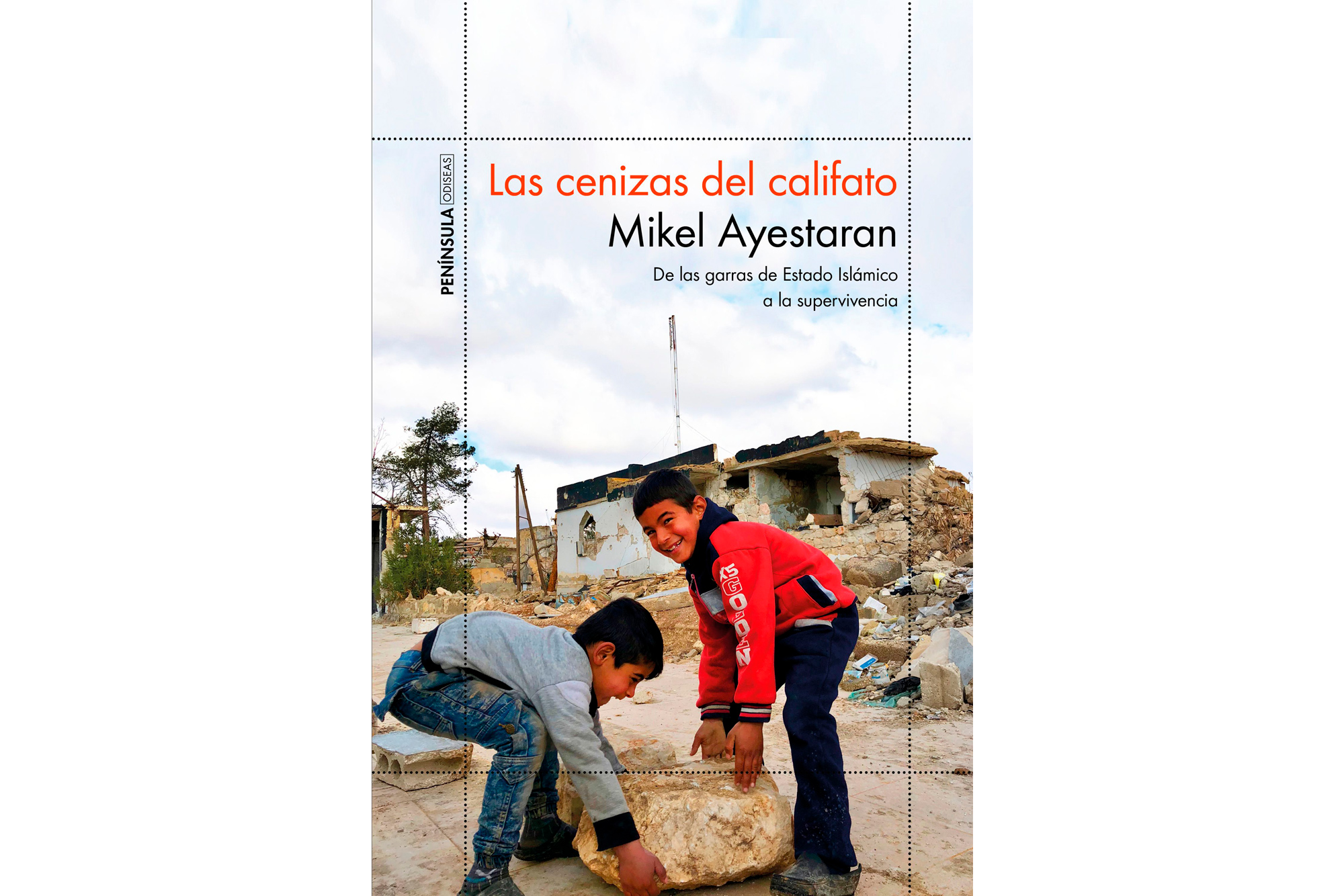

Las palabras de Oz y sus silencios entre respuesta y respuesta son munición que uno suma a sus cargadores antes de partir rumbo a una guerra llena de incógnitas y rodeada de conspiraciones. Aunque este viaje empezó cuando EI proclamó el califato en 2014, no terminó con su derrota militar, proclamada a finales de 2017 por Irak y Siria, pues la guerra sigue viva en las mentes y corazones de millones de personas. Este no es solo un libro sobre el califato: es un libro escrito en el califato, en el que los protagonistas son todas las personas con nombre y apellido que me he encontrado y que, con sus testimonios, dibujan el escenario después de la batalla. Un libro repleto de lugares, grupos y algunos nombres que nos han acompañado a diario en las noticias desde 2014 y que, una vez proclamada la victoria final, han desaparecido para no volver nunca a nuestras vidas. Esa es la tiranía de la actualidad. Los focos se apagan, pero eso no significa que la guerra haya terminado, sino todo lo contrario, y es que las cenizas del califato son escenario de un doble frente abierto del que depende el futuro de la región. Por un lado, está la lucha por la supervivencia de millones de personas en zonas arrasadas por la guerra. Por el otro, el pulso entre las distintas potencias mundiales y regionales por llenar el vacío dejado por EI y conseguir ganar influencia en la zona.

El máximo exponente de esa “cruzada contra la yihad” de la que habla Oz fue la batalla para liberar Mosul, la capital del califato en Irak, en julio de 2017. Yo estaba en esta ciudad el día de su liberación, pero, como suele ocurrir en estos casos, estaba tan metido en la actualidad que me resultaba difícil abrir el foco para ver la fotografía general. A los tres meses, tuve la oportunidad de regresar —siempre hay que volver: solo viajando a estos lugares una y otra vez puedes aspirar a entenderlos—, así que me planté ante los restos de la mezquita Al Nuri, el gran símbolo del califato, junto al periodista catalán Jordi Évole, que dedicó su primer Salvados de la temporada a la lucha contra EI. Las pintadas con los eslóganes del grupo estaban aún frescas en las casas de una Ciudad Vieja en la que apenas se notaban grandes cambios desde mi última visita; las fuerzas iraquíes estaban aún en plena fase de desminado y no les había dado tiempo de empezar con el desescombro. Cada paso era un crujir de piedras, cristales, arena y ceniza. Cuando aplicas aviación y artillería en una zona civil —y, además, casco antiguo—, el resultado es puro talco. Allí, solos ante la mezquita Al Nuri, el lugar que eligieron para dar a conocer al mundo al califa Abu Bakr al Bagdadi, Évole y yo hablamos largo y tendido sobre lo ocurrido durante los últimos tres años en la zona, con el objetivo de hacernos una idea del origen y el alcance de EI. Para Occidente, daba la sensación de que todo había comenzado en junio de 2014, un año en el que Irak había dejado ya de interesar. Tras la salida de las fuerzas de Estados Unidos, el país pasó a un segundo plano informativo, hasta que Al Bagdadi subió al almimbar de este templo para presentarse como el nuevo califa de los musulmanes y desvelar su intención de crear un Estado islámico, e hizo un llamamiento a todos ellos para que acudieran a él.

EI irrumpió en Irak cuando parte de su población ya no quería saber nada de su Gobierno central, de modo que la llegada del grupo sirvió para llenar ese vacío de poder, como ocurrió en las zonas de Siria en las que el régimen había perdido el control. El ascenso fue tan meteórico que seguimos teniendo más preguntas que respuestas sobre su origen. ¿Cómo nadie les detuvo antes? O a la inversa, ¿alguien hizo la vista gorda para que ganaran terreno de forma tan rápida en Siria e Irak? En el caso de Mosul, fue la propia gente de la ciudad la que le abrió las puertas a EI e hizo el trabajo sucio para expulsar a las fuerzas regulares de seguridad. El ejército se retiró sin apenas combatir y abandonó todos sus arsenales. El grupo terrorista se encontró con vehículos blindados, munición y armas, y en un primer momento estableció un cierto orden. Un orden a base de terror, y por eso la palabra que más repiten los que vivieron bajo su mandato es “miedo”.

Desde la mezquita Al Nuri, EI fue creciendo en círculos hasta llegar a convertirse en una amenaza global. Llegó a ser también el grupo terrorista más rico de la historia gracias a las importantes aportaciones del Golfo, al dinero que encontró en los bancos, a los secuestros, al tráfico ilegal de arte y a un comercio ilícito enorme de petróleo que salía a través de Turquía. Desde Mosul, por otro lado, consiguió crear un auténtico Estado ya desde el primer minuto. Avanzaba sirviéndose de kaláshnikovs, pero también de libros y propaganda. Su prioridad al tomar una nueva población era adoctrinar a la gente, desde cómo se debía vestir hasta la importancia de dejarse barba o de ser un buen mártir. Lo que se buscaba era crear soldados para el califato.

Sin embargo, cuando el califa entró en esta mezquita y se presentó al mundo, el debate del día siguiente giró en torno a su reloj. En lugar de hacer caso a sus palabras, se abrió una discusión sobre si llevaba un Omega o un Sekonda: ese fue el nivel del debate. La reacción de Occidente llegó tarde, y solo cuando hubo algo que nos afectó directamente, como los atentados o las ejecuciones. Barack Obama, que acababa de retirar a sus tropas del país, respondió únicamente cuando EI le cortó el cuello al periodista James Foley ante las cámaras. Esa imagen llevó a los estadounidenses a bombardear al califato y a formar una alianza internacional. EI cambió entonces de estrategia, y pidió a sus seguidores que, en vez de viajar a la guerra santa, la pusieran en práctica en sus propios hogares: “Sal y mata al infiel desde tu casa”. Este fue el gran salto cualitativo que nos convirtió a todos en objetivo a manos de unos seguidores del califa que no solo no tenían miedo a morir, sino que querían morir por su causa. ¿Cómo se combate a semejante fenómeno? La opción que se adoptó fue la de arrasar ciudades enteras, como Mosul, pero el problema de esta gente estaba en la cabeza, y no se puede acabar con una ideología a base de bombardeos. Solo existe una fórmula definitiva: la educación. El problema es que lleva tiempo. Aunque la vía militar es la manera rápida, no es la más efectiva. El enemigo es una ideología: por más que su legado sea ceniza, al final acabará volviendo. Por supuesto que lo hará. Aquel día pasamos toda la jornada en la Ciudad Vieja, sin separarnos demasiado de Al Nuri porque, según decía el ejército, aún quedaban “células terroristas” entre ese mar de destrucción, además de las minas.

Las monedas del califato no pasan de mis manos a mi bolsillo. Mi anfitrión las devuelve al sobre y se lo guarda en la camisa. Por suerte, no me da un arrebato de ira como el de Gollum, el personaje de Tolkien, al perder su “tesoro”. Suena el teléfono y se levanta de la mesa. “La gran guerra es Siria, y va para largo. Céntrate en Siria porque ese es el objeto de deseo de todos. Quien controle el corazón del mundo árabe, controlará la región”, me dice antes de acelerar el paso para responder al teléfono, que no para de sonar en su habitación. He visto, tocado y olido las monedas del califato, y no sé cuándo volveré a hacerlo. Solo espero no tener que usarlas nunca.