Campos de personas desplazadas como palimpsestos, como pergaminos de tierra donde leer una guerra que dicen que ya se ha acabado, como heridas que el tiempo nuevo debe curar.

En las afueras de Raqqa, ciudad siria que durante la guerra llegó a ser la capital de facto de Estado Islámico, esos campos acogen, todavía hoy, a gente que ha huido de diferentes partes del país. En cada sector las comunidades vienen de un lugar diferente: Deir ez Zor, también conquistado en su momento por Estado Islámico; la más lejana Alepo, uno de los símbolos de la guerra y del enfrentamiento atroz entre el régimen de Bashar al Asad y los grupos opositores armados; Hama y Homs, lugares donde el levantamiento contra la dictadura se vivió al principio con ilusión y luego fueron arrasados por el régimen.

En este campamento cercano a Raqqa, que acoge a unas mil familias, viven Faraj al Abdulá, de 61 años, y su hijo Talal, de 37. Como casi todo el mundo aquí, son de la provincia de Alepo. Los niños corretean alrededor mientras ellos hablan sobre el pasado y el futuro. A sus espaldas, las tiendas de campaña contienen la ironía de tantas otras en el mundo: por definición, están pensadas para acoger a alguien de forma momentánea, pero con el tiempo se van llenando de señales de residencia a largo plazo.

—Pensamos que este era un sitio seguro. Vinimos a una zona segura —dice Faraj mientras se enciende un cigarrillo—. No nos han dado otra solución que no sea este campo. No pensamos volver, porque no tenemos ni casa en Alepo.

—Además, ahora somos muchos más —dice Talal, su hijo—. Antes éramos 11 y ahora somos más de 50.

Llegaron en agosto de 2017 después de que Estado Islámico los expulsara de Safira, una ciudad de la provincia de Alepo cercana a la capital. En ocho años no han parado de nacer hijos, hijas, nietos y nietas que se han ido instalando en nuevas tiendas.

—Estas dos tiendas son de mis hijos. Una de ellas es de Talal —dice Faraj mirando a su hijo, que confirma la información con un gesto.

Ninguna necesidad parece acuciante en el campo, porque la mayoría se han cronificado y la gente se ha acostumbrado. Entre las tiendas blancas y azules se esconden algunas motocicletas. Una letrina cubierta por una tela delgada. Placas solares. Ropa tendida que da algo de vida a la llanura. Neumáticos. Un andador de bebé destrozado. Basura. Fogatas. Un tractor en medio del campo.

—¿Os ha llegado ayuda humanitaria desde que cayó el régimen de Asad? —les pregunto.

—La, la, la, la, la.

No, no, no, no, no. Repiten ambos en árabe.

—Nada, que va. Ya no hay ayuda de Estados Unidos —completa el hijo.

—Desde que llegó Trump ya no hay ayuda —dice el padre desganado, y se enciende otro cigarrillo—. Queremos que el mundo nos ayude. No solo a este campo. A todo el país. Al pueblo sirio. Hay mucha pobreza. Queremos una solución. Queremos construir nuestra propia casa.

La guerra duele tanto que, cuando se acaba, quienes la han sufrido solo se atreven a quejarse con la boca pequeña. Parece que tengan miedo a que se rompa la paz si piden algo de ayuda. Se aferran a lo más urgente: que no caigan más bombas. Gobiernos y grupos armados de todo el mundo lo saben, y usan la seguridad para mantenerse en el poder, como pasó con la vuelta de los talibanes en Afganistán: el deseo de que la violencia se acabe es tan grande que otras cosas se obvian. Lo mismo pasa aquí.

—Mira los pies de los niños —dice el hijo, Talal; la mayoría están descalzos, los pocos con zapatos los tienen destrozados—. Yo tengo cinco hijas y dos hijos.

—Esperamos que la economía mejore ahora —dice su padre—. Y sobre todo que haya estabilidad en el país.

No quieren seguir aquí, pero la perspectiva de volver tampoco les apasiona. Porque temen ir a peor. Un hombre que se nos acerca da el contexto de por qué es así. Se llama Mohamed Tarif al Jassem y es el líder del campo. Con su turbante blanco de cuadros rojos, propio de los linajes de alto pedigrí, habla lento y derrocha ponderación.

—En estos campos hay problemas de nutrición. No hay servicios médicos, hay pocos depósitos de agua. Los niños no van a la escuela. Las organizaciones humanitarias no vienen mucho por aquí. La situación en Alepo aún es inestable. Las casas están destruidas. Aún hay miedo.

Un territorio diferente

Tras la caída del régimen de Asad, era inevitable que el foco mediático iluminara la capital siria, Damasco. La imagen que se proyectó desde allí y desde las zonas con predominio suní era de victoria y libertad: la bandera rebelde —que pronto se haría oficial— ondeando, las masas en las calles y las mezquitas, el júbilo popular. El nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Shara —antiguo líder de la rama de Al Qaeda en Siria—, prometió una nueva Siria donde todas las comunidades fueran respetadas, pero desde el principio las minorías, con matices según su situación histórica y política, vieron con recelos la instauración de un nuevo régimen que presumían iba a discriminarlos.

El foco de la acción humanitaria también se trasladó a Damasco y a zonas antes controladas por la dictadura. El motivo es sencillo: el régimen de Asad restringía al máximo la entrada de ayuda. Así que muchas organizaciones que durante años habían intentado negociar sin éxito trabajar en las zonas gubernamentales se apresuraron ahora a desplegarse allí.

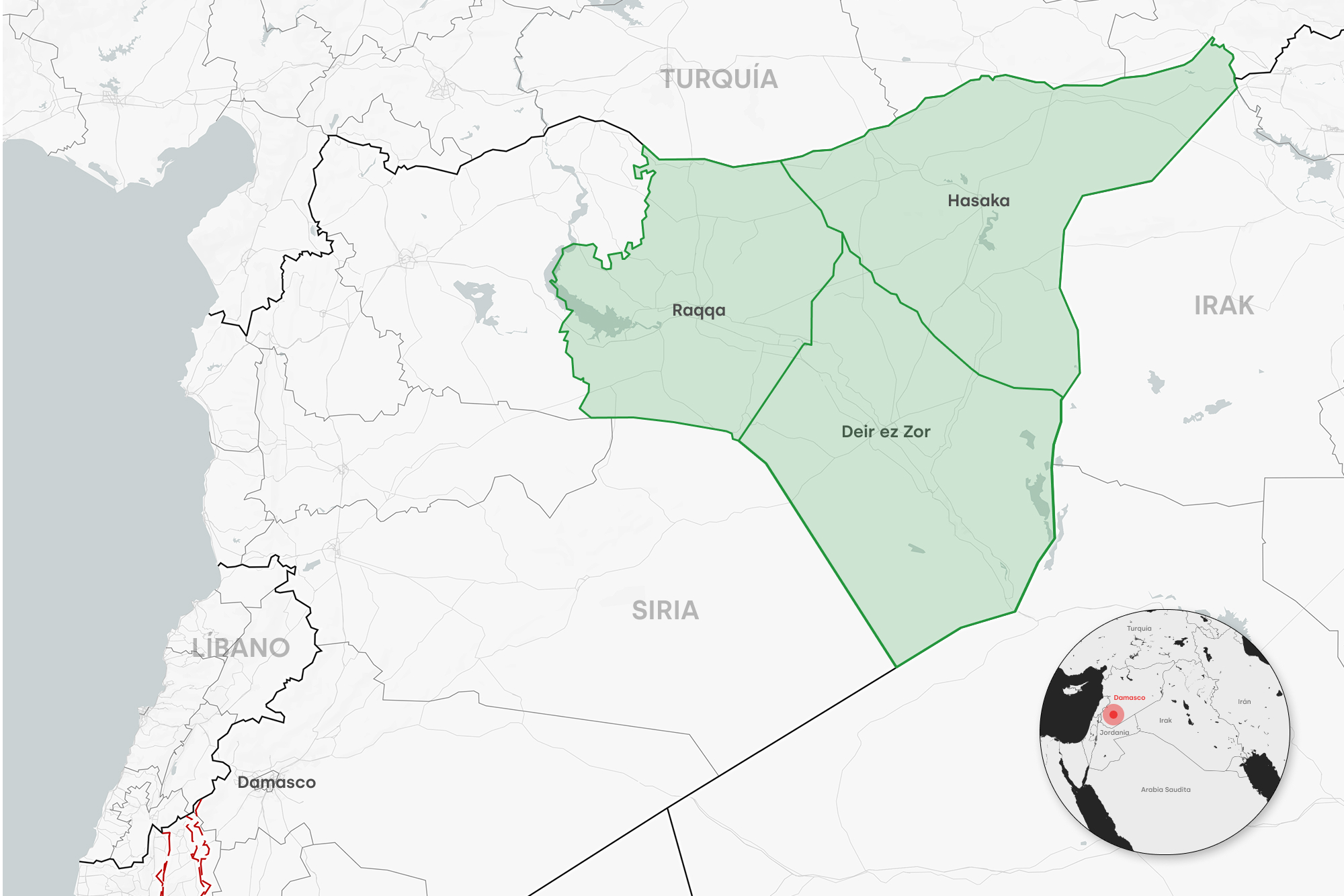

El tercio nororiental de Siria, que limita con Irak y Turquía, quedó al margen de esta atención e incluso de esta discusión pública, porque tiene otra realidad política y otra historia.

“Las necesidades están ahí porque el número de desplazados internos sigue siendo alto. Los servicios básicos aún no están en marcha en esta zona, e incluso los edificios aún deben ser reconstruidos”, dice Fatima Dreai, responsable de las operaciones de Médicos del Mundo en Hasaka y Raqqa, en el noreste de Siria.

En la llamada Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida popularmente como Rojava, el cambio de régimen se tomó con algo más de circunspección. Son zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), unas milicias de mayoría kurda que han seguido teniendo choques con grupos de la antigua oposición armada alineados con Turquía, el gran valedor de Shara y del nuevo régimen sirio.

El mapa de la guerra que estalló en 2011 y se apagó —al menos sobre el papel— en 2024 es complejo. También lo es el mapa de grupos armados y alianzas. Durante los años de expansión de Estado Islámico, las milicias kurdas —apoyadas por Estados Unidos— fueron instrumentales en su combate y posterior derrota. Mosul (en la vecina Irak), Raqqa o Deir ez Zor pasaron de ser toponimia yihadista a ser territorio “liberado”, en jerga del bando vencedor. Tras la expulsión de Estado Islámico, la AANES se extendió no solo a ciudades de mayoría kurda, sino también a muchas árabes. La reconstrucción empezó débilmente y miles de personas desplazadas llegaron desde otros puntos del país.

Hasta finales de 2024, Asad controlaba las zonas gubernamentales, la oposición armada mandaba en otras —con capital de facto en Idlib— y las milicias kurdas, en discordia, administraban las suyas en una especie de Estado sin Estado. La entrada de la oposición armada en Damasco causó incertidumbre en el tercio nororiental de Siria. Incluso después del fin teórico de la guerra, hubo combates que desplazaron a miles de personas, la mayoría kurdas, desde la provincia de Alepo a la AANES.

Para ellas, la guerra no había acabado.

La escuela de la guerra

La guerra no ha acabado para toda la gente que se agolpa en esta escuela de Raqqa. Un clásico de las guerras, de los desplazamientos forzosos: las escuelas se convierten en refugios. En el generoso cemento del patio descansan unos depósitos granates de agua, hay tableros de baloncesto desvencijados, algunos coches aparcados y una pila de pupitres y sillas: han vaciado las aulas para dejar espacio a las personas que buscan refugio. Aquí hay 31 familias que comparten una historia común: proceden de Afrín, un enclave kurdo en la provincia de Alepo, se vieron desplazadas en 2018 a la vecina Shahba, y de ahí las expulsaron de nuevo hace unos meses, tras la caída del régimen.

La guerra siria, las guerras del mundo: el desplazamiento tras el desplazamiento.

En las ventanas del edificio, de tres plantas, se asoman con gesto nostálgico niños, niñas, mujeres y hombres pensando en Afrín. La fachada ocre da un tono más deprimente a la escena.

La líder de esta comunidad desplazada tiene solo 20 años y se llama Nevin Haj Hussein. Llegó a este refugio —como todos los demás— tras huir de los combates que se desataron en la provincia de Alepo justo después de la caída del régimen.

—Estamos sufriendo. El trato que se nos da no es digno. Estamos cansadas y esperamos volver pronto a casa. Recibimos algo de ayuda, pero no la suficiente. Falta ayuda humanitaria —denuncia Nevin, sentada en un pupitre diminuto entre paredes con estampados de flores y mariposas.

Para demostrarlo, Nevin se levanta y nos muestra el resto de la escuela. La vehemencia de la gente que se nos acerca contrasta con la calma que hemos visto en el campo de personas desplazadas en las afueras de Raqqa que llegaron hace ya unos años.

—Queremos volver a Afrín. A nuestra casa, a nuestra tierra —dice ante el aula de octavo Maryam Hannan Jafer, de 44 años, que luce un pañuelo negro con flores—. Nos fuimos sin coger nada, solo llevábamos esta ropa, nos dijeron que en 30 minutos nos teníamos que ir.

Es verdad: hay 31 familias en esta escuela, pero se ven muy pocas maletas. Se fueron con lo puesto.

—Si hicieras un referéndum aquí, todo el mundo votaría por volver a Afrín. Sin excepción —dice Maryam.

Deseosa de compartir más detalles, se suma a la conversación Amina Mohamed Banplus —de 60 años, con blusa de lunares, dicharachera, con los dientes incisivos arrancados—, que amplía la afirmación de su compañera.

—Es nuestra tierra. Es importante nuestra historia, nuestra cultura. Somos kurdas, kurdas, kurdas. El pueblo kurdo debe lograr la libertad.

—Me gustaría que el presidente [Shara] sepa que debe comportarse con justicia —sigue Maryam—. Debe saber que somos kurdas y tenemos derechos.

—Queremos que la gente en Occidente nos dé apoyo para conseguir la libertad y recuperar nuestros derechos. Nos han expulsado y nos han tratado mal, queremos nuestra libertad —dice Amina—. Queremos oler el polvo de nuestra tierra.

La conversación retumba en el pasillo, poblado de cajas de cartón con basura. Las paredes están pintadas de rosa y azul pastel de la mitad hacia abajo. En una de ellas se ve el dibujo de un niño jugando a fútbol.

—¿Qué hicimos? —se pregunta Amina—. El mundo no nos mira. ¿Cuáles son nuestros pecados?

También es verdad: en este nuevo giro de la historia, la comunidad kurda, bisagra en Oriente Medio y tantas veces aliada de Occidente, ve cómo apoyos tradicionales como el de Estados Unidos se tambalean.

—Agradecemos la ayuda de todos los países europeos —interviene Nihad Aleko, de 56 años, junto a Nevin el otro coordinador del refugio, como quien pide ayuda dando las gracias por anticipado—. Viví en Europa durante quince años y volví a Siria en 2011.

Ese fue justo el año en que empezaron las protestas contra el régimen que desembocaron en una guerra civil. Con su bigote kurdo —casi un cliché—, su rosario en mano y unas sandalias preciosas, Nihad no tarda en derramar lágrimas.

—Lloro porque cuando dejamos atrás Shahba vi muertos y asesinatos. Mi yerno está desaparecido, vi cómo lo capturaban, no tenemos noticias de él. Aquí estoy con mi hija y más familiares, somos nueve.

Dice Nihad que él también quiere volver a Afrín. Pero se le ve absorto en la situación política actual, en concreto en el acuerdo entre el Gobierno central y las autoridades del noreste sirio.

—Esperamos coexistir en Siria. Todos. Árabes y kurdos. Esperamos que las cosas que pasaron queden atrás y abramos una nueva página para vivir juntos como buenos vecinos.

Un niño grita en el pasillo. El eco conquista las plantas de la escuela, solo amortiguado por algunas alfombras y maletas. Una niña con chupete amarillo se acerca a las escaleras. Llora, como Nihad, pero nadie le hace caso.

“La educación es mi derecho”, dice una pintada en las paredes de la escuela.

Pactos y miedos

Lo que Nihad tiene en la cabeza preocupa también a toda la población en el noreste sirio. En marzo llegó una de las noticias más importantes de la posguerra: las autoridades en la AANES firmaron un acuerdo con el Gobierno de Shara para ir devolviendo poco a poco la soberanía de su territorio. El acuerdo incluía la reintegración de las fuerzas kurdas en el Ejército central y el retorno de las personas desplazadas, con otros asuntos clave en el aire como las reservas petrolíferas.

Pese a las suspicacias iniciales, la AANES mostró así su voluntad de participar en la nueva Siria, quizá consciente de que el nuevo régimen había llegado para quedarse. El Gobierno de Shara, que durante los últimos meses ha ido ganando reconocimiento occidental, ponía así una piedra fundamental en la construcción de una estructura política que nunca se presentó como federal pero que sí quería intentar (re)unir todas las sensibilidades. El acuerdo sigue vivo, aunque no ha avanzado a la velocidad esperada: hay incertidumbre sobre su aplicación práctica y se han producido algunos combates.

El problema es que el nuevo régimen tiene otras grietas en su edificio más allá del noreste sirio. En marzo hubo centenares de muertos en las provincias occidentales de Latakia y Tartús, feudos tradicionales de la minoría alauí, la del exdictador Asad. El papel de fuerzas suníes radicales —los sectores más afines al Gobierno aseguran que la violencia es más bien achacable a estos grupos descontrolados, y no al Ejército sirio— también fue nefasto en los ataques contra la minoría drusa, una crisis que ha acabado siendo la más importante en esta nueva etapa política. Esta comunidad, que también tiene presencia en otros países de Oriente Medio, cuenta con sus propias facciones armadas. Israel ha atacado varios puntos de Siria —incluso las inmediaciones del Palacio Presidencial— para supuestamente defender a la minoría drusa, aunque a nadie se le escapa que Tel Aviv siempre ha querido desestabilizar al régimen sirio, antes y después de Asad, para que se mantenga débil.

Lo que a nivel sirio se interpreta como un nuevo capítulo de la historia para construir una todavía frágil identidad nacional, en AANES se vive como un nuevo escenario adverso ante el cual hay que reposicionarse. Todo ello coincide con un movimiento histórico en su órbita cercana: el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha negociado con Turquía un proceso de desarme. Este proceso reverbera en el Kurdistán iraquí y sirio, donde hay unas dinámicas diferentes pero una cultura social y política paralela.

La comunidad kurda sigue siendo una de las más importantes del mundo sin Estado: unos 40 millones de personas divididas entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Su aspiración independentista se ha ido apagando con los últimos eventos geopolíticos, pero su identidad sigue más viva que nunca. Bisagra histórica de los intereses occidentales en la región, sus estructuras políticas igualitarias e incluso su apuesta por proyectos de inspiración socialista siguen marcando la diferencia respecto a sus vecinos.

En la AANES, la gente ha sufrido mucho durante la guerra siria, se ve desamparada, y ahora no sabe adónde va el país. Eso se puede palpar en el día a día. Y también la voluntad de, pese a todo, salir adelante.

Como tantas otras veces en el pasado.

Conciencia de posguerra

En todo este proceso político y social entra en juego algo fundamental: la salud mental, uno de esos componentes de la acción humanitaria que gana cada día más peso. Antes no se entendía su importancia, pero en lugares como el noreste de Siria se revela como esencial. La gente lucha contra la sensación de abandono.

—Tengo que cuidarme a mí misma, porque si estoy irritada, enfadada, se lo contagio a mi familia. Primero tengo que estar en paz conmigo misma.

Samia Mohamed es paciente de un centro médico de la provincia de Hasaka, en la AANES, apoyado por Médicos del Mundo.

—También he aprendido que debo compartir mis experiencias. Porque mi hijo pequeño puede sentirlo todo. Lo percibe todo.

Es difícil hacer eso en la vida cotidiana. Pero mucho más después de trece años de guerra. Samia, de 38 años, ha llegado a esas conclusiones después de las consultas con una psicóloga siria del centro. Las intenta aplicar cada día. Sentada en la consulta, con su trenza larga y su camisa morada cerrada, flecos en el cuello, brazos cruzados, Samia hace gestos con los dedos, como diciendo que le da vueltas a la cabeza.

—Todos nos hemos visto afectados por la guerra. Yo me he visto obligada a desplazarme dos veces. En 2016 un familiar murió. Me afectó mucho. Mi marido dijo entonces que todos perderíamos a alguien en la guerra. Que la vida sigue. La vida siguió. Encontré un trabajo, y eso me dio estabilidad. Sin trabajo no hay estabilidad.

En el centro al que acude Samia en la provincia de Hasaka hay huellas de las manos pintadas en una pared, una televisión con mensajes sanitarios, una consulta de salud mental, un cirujano infantil, un paritorio, un póster del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con el lazo rosa contra el cáncer de mama y recomendaciones para evitarlo.

Samia irradia luz. Como otra de las beneficiarias, Afra Def el Barhom, de 43 años, con su pañuelo blanco y su bolso. Tiene muestras de cariño continuas hacia su psicóloga, Amal Issa Sheikho, que está sentada a su lado en la consulta.

—Llevo viviendo aquí dos años en una casa alquilada. Cuando vengo a ver a la psicóloga, mi salud mejora. Me cambia el humor.

Afra encontró el centro por sí misma. Dice que normalmente el coste de esos servicios médicos serían muy altos, pero que aquí son gratuitos y por eso puede acceder a ellos.

—Cuando Afra vino, vi que tenía mucha presión —dice a su lado la psicóloga—. Se ocupa de sus hermanos. Se impuso cuidar de los hijos de sus hermanos también. Pero ella tiene una discapacidad [una malformación de nacimiento en el brazo] y yo le dije que quizá no tendría que hacer eso. Llegó aquí en 2019, después del ataque de grupos armados.

Afra, la paciente, es de Ras al Ain, de donde fueron expulsadas miles de personas.

—Todos somos desplazados en la familia. También cuido a mis padres. Están enfermos y vienen a este centro. Cuando llegué me sentía triste, pero luego vi que la vida iba mejorando, y me convencí de que el futuro será mejor. El apoyo psicológico me ayudó en todo.

Se nota que Afra y otras pacientes quieren de verdad a la psicóloga. Porque hace bien su trabajo. A sus 32 años, Amal Issa Sheikho tiene claro el contexto cultural, social y emocional de su entorno, y también las herramientas a su alcance para mejorar las vidas de esas personas, muchas de las cuales han tenido que cambiar de hogar debido a la violencia.

—Al principio la gente no confiaba en este servicio [psicológico], porque tiende a quitar importancia a la salud mental. Pero poco a poco los resultados llegaron y ahora la gente viene sin que se lo digamos —dice Amal en su consulta después de que salga Afra—. Tenemos varios tipos de pacientes. Los desplazados internos que vienen porque han perdido sus casas, por depresión, por angustia, algunos viven en lugares inhabitables… También hay jóvenes de aquí que tienen incertidumbre sobre su futuro y se sienten bajo presión. Y también gente que sufre la pobreza. Intentamos ayudarlas a todas.

Las palabras de Afra y de otras personas que han pasado por su consulta no mienten: Amal intenta curar las heridas psicológicas, pero no trabaja desde el paternalismo o el victimismo.

—Hacemos sesiones individuales, grupales, derivamos a pacientes, ofrecemos recursos… les damos esperanza, ideas positivas, fortalecemos aspectos que les dan más poder. Toda persona nace con fortalezas dentro de sí; intentamos activar esas fortalezas.

La psicóloga no pone el acento en el impacto directo de la guerra en las mentes, sino en cómo el contexto general de incertidumbre, política y económica, afecta a la mayoría de la población. El estrés es uno de los aspectos más discutidos en su consulta.

—La gente no sabe cuál será su futuro. No sabe si va a tener que enfrentarse a otro desplazamiento. Hay gente que no cobra su salario desde que cayó el régimen.

Toda esa casuística se refleja en lo que explican otros pacientes de Amal. Como el que entra después de Afra en la consulta: Zein al Abideen, de 29 años, que estudia cuarto de Arquitectura. Sus palabras son un ejemplo de ese quiebre del futuro del cual habla Amal, y que tanto afecta a la gente joven.

—Me sentía débil, sufría depresión, pero no lo sabía. No acabé antes la carrera precisamente por esos problemas de salud mental. Con Amal fuimos poco a poco profundizando en mi situación. Al principio no creía que me pudiera ayudar, pero lo hizo. Estaba perdido. Me ha enseñado técnicas de respiración. Me ha recomendado incluso libros.

El libro que le recomendó es The Fantastic Victories of Modern Psychology, de Pierre Daco.

—Amal me conoce bien —dice Zein.

Siria se recoloca

La caída del régimen sirio trajo consigo especulaciones sobre qué pasaría con las millones de personas refugiadas que huyeron del país durante la guerra civil. Aunque la incertidumbre sigue dominando el contexto político sirio, desde entonces algo más de 850.000 personas refugiadas y 1,6 millones de desplazadas dentro del mismo país han vuelto a casa.

Los movimientos internos responden a complejas dinámicas nacionales y regionales. En el noreste de Siria se acumulan heridas del pasado y del presente. Hasta diciembre de 2024 ya había más de 300.000 personas desplazadas en la región, fruto de combates en diferentes partes del país y sobre todo de la expansión y posterior expulsión de Estado Islámico en la zona. Pero la violencia en la provincia de Alepo causó el desplazamiento de hasta 26.000 personas en centros provisionales como la escuela de Raqqa.

—Necesitamos más ayuda de fuera, más apoyo, especialmente para las afecciones cardíacas y la diabetes —dice Jumana Ahmed Abid, que trabaja en un comité de salud de las autoridades kurdo-sirias de la región—. Necesitamos más recursos para tratamientos. Faltan medicinas, necesitamos más ayuda de las organizaciones.

Con su pañuelo blanco y su vestido verde turquesa, Jumana Ahmed Abid, de 56 años, habla desde uno de los centros sanitarios en Hasaka, en la AANES.

—Hemos dado información a las mujeres sobre la lactancia, sobre medicamentos y sobre violencia de género.

Insiste en la función esencial que desempeñan las mujeres, no ya como pacientes o beneficiarias sino como parte activa de esa sociedad civil que lucha para construir la paz.

—Las mujeres defienden sus derechos. Yo trabajo para que mis hijos puedan comer. Soy la muestra de ello.

Jumana Ahmed Abid lamenta que algunas organizaciones hayan dejado de actuar o disminuido su actividad en la región.

—La guerra ha creado muchas enfermedades en el país. Espero que la ayuda llegue a toda Siria, pero también aquí, sobre todo para las personas desplazadas.

Es la lucha contra el olvido: de ella y de miles de personas.

Radio que cura la mente

El dolor que supuran estos miles de personas se cura en hospitales, en comunidades, en familias. Pero también en la radio. En concreto, en este estudio de radio en Raqqa.

Una periodista y una psicóloga. Una luz azul.

—¿Cuáles son las conductas que ayudan a favorecer la salud mental? —pregunta la periodista.

—La comunicación abierta —responde Nour Darwish, psicóloga que colabora con Médicos del Mundo—. Tienes que descansar y la familia debe entender este comportamiento. No debes ser juzgada, porque eso tiene un gran impacto sobre los sentimientos.

El logo de la radio, Al Rashid FM, al fondo del estudio, está iluminado por unos focos. La luz va cambiando de color. Del rojo al azul, del azul al violeta, del violeta al verde.

—Las familias tienen muchas crisis… —dice la periodista—. ¿Cómo reducir su impacto en la salud mental de las personas?

—En la familia tiene que haber paz, tiene que estar unida para rebajar los niveles de ansiedad —responde Nour con seguridad—. No hay que juzgar los sentimientos de nadie. Eso es muy importante. No hay que obsesionarse con los pequeños detalles.

—Pero si las relaciones familiares no son buenas —contraataca la periodista leyendo el guion—, ¿qué consecuencias tiene eso sobre sus miembros?

Nour responde sin mirar los papeles que yacen sobre la mesa del estudio, donde también descansa su bolso. Están grabando un programa que se emitirá unos días más tarde. Y que se difundirá por redes sociales.

El tema de esta semana es la familia. A sus 29 años, Nour participa con asiduidad en este programa de Al Rashid FM que sirve para lanzar mensajes a la comunidad relacionados con la salud, en un sentido amplio, y con la salud mental en particular. Uno de esos programas se llama “Mi salud”, y el otro “La tarde”. Nour participa sobre todo en el consultorio de “La tarde”, donde se discuten a menudo temas relacionados con los derechos de las mujeres.

Después de la grabación, en el mismo estudio, Nour cuenta su motivación para hacer este programa de radio y cómo compagina esta colaboración con su trabajo como psicóloga.

—Hablamos de mujeres, de violencia de género, de discriminación. Las oyentes ya distinguen mi voz. La reconocen.

Con la periodista acuerdan el tema de la semana, elaboran un guión con al menos 15 preguntas abiertas. Las consecuencias a largo plazo de la guerra están presentes.

—La guerra ha generado mucho dolor, mucho miedo —dice Nour—. La gente percibe todo lo relativo a la salud mental como si fuera un estigma. No quiere explicar sus miedos. Pasa también con la violencia de género.

El abanico se amplía. Una docena de psicólogos y psicólogas participan en programas de esta emisora de Raqqa con temas como las vacunas, la lactancia materna o la leishmaniasis. Se decide de qué hablar según la actualidad, las necesidades de la gente o lo que se observa en los centros médicos de la zona.

—Comentamos temas que afectan a la comunidad —dice Nour—. Pero como psicóloga, muchas de mis pacientes son mujeres. Así que casi siempre elijo temas que interpelan más a las mujeres. O que sufren las mujeres. Intentamos darles apoyo.

¿Pero quién escucha estos programas? ¿A quién llegan estos mensajes?

A personas como Hala Hamo, graduada en Economía de 27 años, que descubrió el consultorio de Nour y desde entonces se quedó enganchada.

—Antes sufría ansiedad, no sabía cómo gestionarla. Empecé a escuchar a Nour y me enseñó cosas muy importantes. Todos los temas que toca son importantes, como el estrés, la ansiedad, los problemas de las mujeres.

A Hala le gusta que en el programa no solo se teorice, sino que se expliquen casos reales. Nour intenta transmitir mensajes claros a la audiencia. Y lo consigue. Conecta con la gente.

—Los temas que Nour propone son muy importantes para mis amigas y para mí. Toca nuestros problemas reales como comunidad.

Y lo hace, entre otros motivos, porque recibe sus propuestas. Hala y sus amigas han entrado en contacto con Nour para sugerirle temas. Para decirle qué cosas les preocupan y así ella pueda discutirlas en antena.

—Es como una terapia psicológica —dice Hala.

Esta podría ser la historia de cualquier radio en cualquier lugar remoto del mundo. Pero tiene un matiz importante. Estamos en un país que ha sufrido más de trece años de guerra civil. Y que tiene una frágil posguerra por delante.

—Aún tenía mucha angustia por la muerte de mi padre y de mi hermano. El programa me ayudó mucho.

Murieron en un ataque del régimen de Asad en 2013. No acabó de asimilar algo que es imposible de asimilar. La guerra siguió. Pero encontró un pequeño consuelo en las ondas.

—Encontré este programa y me hizo sentir mejor —dice Hala.

Esta crónica nace de una colaboración con Médicos del Mundo.