A diferencia del grupo de turistas que le sigue como un manso rebaño por la empinada escalinata del Palacio de Potala, epicentro del Lhasa tibetano, Lobsang no parece sufrir la más mínima fatiga. El experimentado guía no exuda ni resuella como los dos alemanes, dos españoles y dos surcoreanos que le acompañan, arrastrando los pies tras un recorrido de horas y un millar de escalones. Tiene años de entrenamiento en los templos más recónditos y también en los estrechos márgenes de conversación que permite la represión china.

—Bonita vista, ¿verdad? —masculla sin interés en lo alto de Potala, cuyos muros se yerguen sobre la montaña que vislumbra una privilegiada vista de la capital del Tíbet.

—Sí, es sobrecogedora —contesto reparando en los enormes sectores igualados de edificios de viviendas, de construcción reciente, que predominan en el paisaje y en un extrarradio copado por las grúas y los esqueletos de inmuebles en pleno alumbramiento.

—¿Qué parte corresponde a la Lhasa tradicional?

—¿La Lhasa tibetana? Ah, solo ese pequeño sector de ahí —responde señalando una mínima porción de la vista, caracterizada por viviendas bajas encaladas—. Todo es nueva construcción china.

—¿Pero es para los tibetanos?

—No, para los chinos. Nosotros no nos lo podemos permitir —responde.

Día a día, ladrillo a ladrillo, la extraordinaria singularidad del Tíbet —techo del mundo y uno de los lugares emblemáticos del budismo— es absorbida por decisión china, que desdibuja y disuelve la cultura, la religión y la identidad de los tibetanos para sustituirla por la homogeneidad roja. Tras 60 años de ocupación, la migración desde la China interior y las masivas infraestructuras podrían haber uniformado el recóndito territorio del Himalaya con el resto del país si no fuera por el impresionante escenario en el que se halla la Región Autónoma del Tíbet, como la designó Pekín, y las provincias adyacentes que una vez conformaron el imperio tibetano.

Montañas, lagos de un azul imposible y sobrecogedores templos colgados de las laderas salpican el territorio, como podría haber ocurrido hace un siglo. Pero al pie de esos templos ya no hay, como antaño, aldeas tradicionales tibetanas cuyos pobladores ascienden a pie para rezar en su tiempo libre. Ahora son torres de apartamentos, negocios y restaurantes regentados por chinos, que ofertan menús y productos a gusto del paladar consumista han, la etnia mayoritaria en el país. Décadas de política demográfica han dado frutos.

“La llegada de trabajadores chinos, facilitada por la nueva línea de ferrocarril y por los esfuerzos de la Administración, está reduciendo a los tibetanos a una minoría cada vez más desencantada en su propia tierra. Aunque China lo disfraza de plan de desarrollo, el motivo oculto está claro: chinificar el Tibet”, explica en una entrevista por correo electrónico el jefe del Gobierno tibetano en el exilio indio, Lobsang Sangay. “La cuestión es: ¿quién se beneficia del desarrollo? La mayoría de dueños y empleados de construcciones, agencias de turismo o restaurantes son chinos han. Los han ocupan la mayoría de puestos gubernamentales. Los tibetanos reciben incentivos para contraer matrimonio con los han”, denuncia el dirigente de la diáspora.

El Tíbet representa el ayer, el hoy y el mañana de la política supranacionalista de Pekín. Su importancia estratégica reside en su situación geográfica —a más de 4.000 metros de altitud, se interpone entre China y su rival indio— y en sus recursos naturales. El territorio es fuente de los principales ríos asiáticos, incluidos el Yangtsé, el Irrawaddy y el Mekong, y por tanto fuente de energía del gigante asiático. Su subsuelo almacena reservas minerales vitales para la voracidad del gigante chino. “Uranio, litio, cobre, bronce…”, especifica el lama y diputado en el exilio Thubten Wangchen, vía Skype. El diario oficialista China Tibet especificó en marzo que, en 2020, el 30% del PIB tibetano provendría de la producción minera (se calcula que tiene 3.000 reservas minerales, las más grandes de cobre y cromo), un incremento espectacular respecto al 3% actual. “Todavía quedan montañas por explotar y algunas son sagradas para nosotros, pero China no lo respeta”, aduce el lama.

Su localización geoestratégica resulta tan importante para Pekín como el ejemplo que proyecta sobre otros territorios con características similares: una cultura, una identidad, una lengua y una religión propias, como en Xinjiang. Pekín no hace concesiones a potenciales movimientos separatistas, aunque los líderes locales renuncien al nacionalismo, como en el caso del Tíbet.

“No pretendemos la independencia de China, sino una autonomía general dentro de China”, recuerda por su parte Sonam Dagpo, responsable de Relaciones Internacionales del Gobierno tibetano en el exilio. “El dalái lama ha trabajado duramente para lograr un acuerdo basado en la no violencia y el diálogo pacífico, y gracias a ello se restauró el diálogo entre 2002 y 2010, con nueve rondas de conversaciones, pero las precondiciones chinas hicieron que se abandonara el proceso”, prosigue el portavoz. “Una de ellas era que el dalái lama debía aceptar que el Tíbet ha sido parte de China desde tiempos históricos, y otra era que la reunificación de las regiones tibetanas no iba a producirse. También sugerían que el Gobierno chino, liderado por el Partido Comunista, debía ser considerado la única autoridad del Tíbet, y esa postura hizo imposible avanzar en las negociaciones”, continúa Dagpo. “Sabemos que no habrá independencia porque no está en nuestras manos, pero el Tíbet es hogar de una de las 56 minorías contempladas en China. Según la Constitución, tenemos derecho a una autonomía real y debemos ser reunificados en una provincia para poder usar nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra religión”, insiste Dagpo.

La renuncia a los derechos constituye el penúltimo episodio político de una ocupación de manual. El destino del Tíbet cambió en 1951, cuando el Ejército Popular de Liberación chino —que un año atrás había cruzado las fronteras, ocupando la región— impuso la firma del Acuerdo de los Diecisiete Puntos para la Liberación Pacífica del Tíbet. La resistencia a la represión religiosa y cultural —se destruyeron templos y se detuvieron monjes y líderes sociales— culminó en manifestaciones masivas en 1959 que fueron silenciadas por las armas: unos 87.000 tibetanos murieron en aquella campaña, entre marzo y septiembre de 1959, según los datos de las autoridades chinas recogidos por Radio Lhasa en 1960, si bien otras fuentes rebajaron la cifra a 2.000.

El dalái lama huyó en marzo de 1959 al exilio, evitando ser capturado por las tropas chinas. Como él, marcharon a la India otros 100.000 compatriotas, que organizaron una Administración tibetana en el exilio con epicentro en Dharamsala, en las faldas del Himalaya, bajo la égida del dalái lama. Para el Tíbet empezó un nuevo periodo de su historia de la mano del Partido Comunista Chino. La región padecería la Revolución Cultural (1966-1976) impulsada por Mao Zedong, que destruyó muchos de los vestigios religiosos de la cuna del lamaísmo o budismo tibetano.

“En aquella época, mucha gente ocultó las reliquias sagradas, las estatuas de los Budas que había en los templos, bajo tierra. Gracias a ello, terminaron siendo recuperadas con el tiempo”, confiaba un guía en Lhasa.

En los últimos 60 años, poco se ha sabido de cómo ha evolucionado el remoto territorio a causa del cerrojazo chino, que impide el acceso a diplomáticos, oenegés y periodistas. Esta crónica es fruto de un viaje turístico, en el que no caben las entrevistas pero sí conversaciones informales y una detenida observación en libertad, sin las prisas ni los condicionantes de las contadas visitas organizadas para la prensa por el régimen chino a Tíbet. Según denunciaba en marzo un informe elaborado por el Club de Corresponsales Extranjeros de China, en 2018 el Gobierno no autorizó ni una sola de las peticiones de los periodistas para viajar al territorio. Entre los argumentos para justificar su decisión estaba la supuesta incapacidad de los periodistas para habituarse a las bajas temperaturas y a la altitud del lugar.

“Los intentos de informar en otras zonas habitadas por tibetanos [más de la mitad de los seis millones de tibetanos en China vive fuera de la Región Autónoma del Tíbet (TAR, siglas en inglés), en las provincias vecinas de Qinghai, Gansu, Sichuan y Yunnan] suelen ser obstruidos, a pesar de las regulaciones chinas que estipulan la libertad de movimientos de los periodistas internacionales fuera de la TAR”, reza el texto. Un periodista invitado por el Gobierno en 2016 a una de esas visitas guiadas a Lhasa declara en el informe que “las condiciones para informar eran completamente inexistentes. Me he sentido más libre en Corea del Norte”. También denuncia que fue hostigado cuando grababa a monjes y feligreses, y que algunas personas le confiaron que “la presencia de tropas armadas y puestos de control se habían eliminado para el viaje de prensa”.

En la capital del Tíbet

El Palacio de Potala se yergue desafiante sobre el corazón de Lhasa, encalado y enmarcado en un cielo de un azul intenso. Pese a su condición de Patrimonio de la Humanidad —se salvó de la destrucción durante la Revolución Cultural gracias a la intervención del primer ministro chino Zhou Enlai—, el santuario mundial del lamaísmo se sabe sometido. La bandera roja con las estrellas doradas ondea sobre la cima, donde estuvieran un día las oficinas del dalái lama, y en el interior del complejo enormes pantallas digitales proyectan pueriles vídeos animados que explican las normas de seguridad, incluida la prohibición de usar sombreros o gafas de sol. “Somos parte de una nación china contribuyendo a un futuro espléndido: todos somos chinos”, dice una voz en off.

A los pies del palacio se extiende una plaza custodiada por soldados con resplandecientes pertrechos y un monolito cuyo nombre es una declaración de intenciones: el Monumento a la Liberación Pacífica del Tíbet, una estructura de cemento de 37 metros que lleva grabado su nombre con la caligrafía del expresidente Jiang Zemin. Una inscripción conmemora la expulsión de “los imperialistas” en 1951, año en que el Ejército Popular atravesó las fronteras de Tíbet. Para el Gobierno tibetano en el exilio, es un “recordatorio diario de las humillaciones sufridas por los tibetanos”.

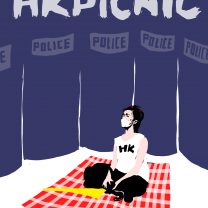

La carretera que separa la plaza del palacio lleva el nombre de calle de Pekín. La enorme plaza tiene múltiples usos: además de ser escenario de fotos de turistas y recién casados, las autoridades la emplean para convocar a los ciudadanos a actividades como “bailes patrióticos o ejercicios acrobáticos para que la gente se entretenga, sustituyendo la tradición local que consiste en ir a los templos en el tiempo libre”, explica Tsering Tsomo, directora del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, desde el exilio de Dharamsala, en la India. Su oenegé se dedica a rastrear imágenes y contactar a tibetanos del interior para comprender el alcance de la represión étnica. “Nos quieren dar alternativas a la religión, con engaños como comida y bebida gratis. En los templos, desde 2011, están ofreciendo servicios como televisiones y complejos deportivos, o revisiones médicas gratuitas, pero sabemos que todo eso tiene un precio: mantener la boca cerrada y comportarse como quiere el Gobierno”.

Potala marca el inicio geográfico del Lhasa antiguo, un puñado de barrios en torno al templo de Jokhang, considerado el más sagrado del Tíbet. Para acceder a ese núcleo antiguo, callejuelas que huelen a mantequilla de yak vendida al peso —tradicional en la cocina tibetana , pero también utilizada como combustible de velas en templos y monasterios—, es necesario atravesar uno o varios controles policiales. Los puestos de seguridad son omnipresentes, como lo son las cámaras, los extintores, los policías antidisturbios y los perros adiestrados, los vehículos blindados y los uniformados apostados en tejados o pisos altos. El Lhasa tibetano, esa minúscula porción de territorio que funciona hoy como reducto de la población local o una suerte de parque temático para turistas, recuerda un estado policial de última generación pese a las sencillas construcciones de adobe y la decoración budista tradicional. La tecnología punta en materia de seguridad pretende prevenir una amenaza hipotética: los transeúntes tibetanos son, en su mayoría, gente de avanzada edad, mujeres y monjes aferrados a las tradicionales ruedas de plegaria.

El Partido Comunista ha optado por aniquilar cualquier sombra de disensión con prisión, campos de ‘reeducación’ mediante el trabajo y un sistema policial de vigilancia digital que hace que nada quede al azar. No ha copiado el modelo de Xinjiang, sino que pasó años perfeccionándolo aquí, en el remoto Tíbet, ajeno a los ojos extranjeros, antes de aplicarlo allí contra la comunidad uigur. “Todo lo que se ve en Xinjiang tiene su raíz en el Tíbet”, dice el sikyong (presidente) Lobsang Sangay. “La intensa seguridad, la expansión de la vigilancia y la asimilación forzosa ya fue llevada a cabo en Tíbet. La política china en Tíbet y Xinjiang está destinada a combatir la etnicidad, pretende romper la identidad cultural de los tibetanos, como la de los uigures”.

En el Tíbet todo cambió en 2008, con una revuelta popular donde los tibetanos, hartos de la represión, tomaron las calles en nutridas manifestaciones que exigían derechos y aspiraban a poner de manifiesto las exacciones chinas de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín: la respuesta militar se tradujo en entre decenas y cientos de muertes, según las fuentes . “Antes de 2008, el Tíbet estaba bien controlado. China quería mantener la narrativa de lugar tranquilo, sin represión, pacífico y contento con su situación política. Y era la imagen que proyectaba. El levantamiento de 2008 tomó a las autoridades por sorpresa, que pensaron ¿cómo se atreven a levantarse?”, explica Tsering Tsomo.

Pekín nombró a Chen Quanguo como secretario del Partido Comunista en la Región Autónoma del Tíbet en 2011, iniciando así ese experimento que ahora el funcionario implanta en Xinjiang, adonde fue transferido en agosto de 2016. “Durante sus cinco años en el Tíbet, [Chen] restauró la estabilidad mediante la construcción de una sofisticada red de vigilancia y control”, escribían en un informe los académicos Adrian Zenz y James Leibold. “Solo dos meses después de asumir el poder en la TAR, en agosto de 2011, Chen Quanguo lanzó su primera y quizás más efectiva innovación de seguridad: las llamadas estaciones de policía de conveniencia, baluartes en las esquinas de las calles para la vigilancia desde la comunidad. En octubre de 2011, la Región Autónoma del Tíbet anunció 2.500 puestos de policía, de los cuales 458 fueron designados a las nuevas estaciones de policía de conveniencia de Lhasa”. Para agosto de 2012, Lhasa contaba ya con 161 de estas comisarías, con una distancia de no más de 500 metros entre ellas.

Las estaciones de policía son visibles desde cualquier punto y desde cualquier calle, algunas asimiladas por los edificios colindantes y otras relucientes dentro de su novedad, pero son especialmente llamativas en la ciudad vieja, corazón del Lhasa tibetano, preservado en pos del turismo —mayoritariamente chino, arma de normalización del territorio—, donde la presencia policial es masiva. En los accesos y alrededores de Barkhor, el mercado central, los paramilitares en uniforme antidisturbios custodian el templo de Jokhang. Miles de peregrinos y locales acuden cada día a caminar alrededor del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, bajo la atenta mirada de cientos de cámaras de seguridad y de los uniformados han, cuya presencia no impidió que el lugar sagrado fuera devorado por las llamas en febrero de 2018. Hoy, las huellas de aquel incendio son aún perceptibles en el interior de esta extraordinaria construcción de 1.400 años.

El descontento de los tibetanos, al igual que ocurre en Xinjiang, esboza uno de los temores que acechan al régimen chino: una disensión interna que derive en revolución social y afecte al régimen comunista. Para evitar esta posibilidad, la estrategia consiste en criminalizar a potenciales opositores aplicándoles la etiqueta de “terroristas”.

“Hemos cumplido la ley atacando y golpeando implacablemente organizaciones ilegales y figuras clave que siguen a la camarilla del dalái lama en la realización de actividades separatistas, de infiltración y sabotaje, eliminando los peligros ocultos que socavan la estabilidad del Tíbet y salvaguardando los intereses más importantes del Estado y la sociedad”, declaraba en 2013 Chen Quanguo desde su posición de secretario regional del Partido Comunista chino en el Tibet. Pero la precaución de las autoridades chinas sigue hoy intacta, a juzgar por el sistema de vigilancia social que nunca se ha desactivado en la región.

“El refuerzo de la seguridad es una tendencia amplia a largo plazo en la China pos-Mao y refleja las profundas inseguridades del partido-Estado, que teme a su propia gente más que a las amenazas externas”, escribían los expertos Zen y Leibold en diciembre de 2016. “Desde al menos 2010, China ha gastado más en seguridad interna que en defensa nacional, y en términos per cápita, el gasto en seguridad en Xinjiang y Tíbet es casi tres veces el promedio nacional. Aquí los enemigos declarados incluyen no solo a los que se resisten al poder del Estado, sino también a los que combaten la imposición de las normas culturales y políticas de los han”.

Los tibetanos no pueden preguntar por temor a terminar en prisión. No tienen derecho a ondear la bandera tibetana o a tararear su himno, ni mucho menos a reivindicar la figura del dalái lama. “Todos los tibetanos, aunque no estén involucrados en actividades políticas, pueden ser acusados de amenazar la unidad de China, así que es muy difícil hoy en día intentar preservar la cultura tibetana de forma activa. El Partido Comunista Chino pretende ser más que Buda, y para nosotros nada puede reemplazar ese liderazgo espiritual”, denuncia Tsomo desde Dharamsala. Eso hace que las cárceles estén pobladas por presos políticos: religiosos, activistas, defensores de la lengua tibetana o de la identidad cultural, e incluso familiares de aquellos desesperados que deciden prenderse fuego para protestar por la opresión, acusados de homicidio intencional. El pasado mayo, Human Rights Watch publicaba una lista con más 80 nombres de personas arrestadas en 2008, de las cuales muchas fueron condenadas a penas que oscilan entre varios años de prisión a cadena perpetua, y otras se han desvanecido.

“Tener una fotografía de dalái lama te lleva a la cárcel”, confía el guía Lobsang ante mi insistencia. En todos los templos y monasterios que vemos durante la visita, preparada por la agencia china —no es posible viajar como turista sin el respaldo de una agencia—, hay imágenes de todos los dalái lama anteriores pero no del actual, Tenzin Gyatso. Acusado de promover el separatismo, la figura del Premio Nobel de la Paz está proscrita desde 1996. En la provincia de Sichuan, parte histórica del Tíbet, las autoridades lanzaron una campaña aquel año para obligar a la entrega de todos sus retratos: según declaró entonces Gou Yadong, director del departamento de publicidad de la provincia, al diario chino Global Times, el objetivo era “tomar medidas enérgicas contra la pornografía y las publicaciones ilegales, lo que incluye retratos del dalái lama”.

La libertad de movimientos está duramente restringida. Cualquier protesta pacífica está prohibida y sus participantes pueden ser arrestados y torturados, según denuncias de activistas y oenegés. Los presos políticos —se desconocen las cifras, aunque el Centro Tibetano para los Derechos Humanos se ha hecho eco de 5.000 detenciones desde que comenzó a actuar, en 1996— terminan en diferentes tipos de instalaciones, entre las que figuran los campos de reeducación mediante el trabajo, ese viejo conocido de la represión china resucitado en Xinjiang. “En el Tíbet nunca cerraron los campos de reeducación, funcionan con otro nombre y a veces con otra forma, pero en sustancia siguen siendo lo mismo”, aduce Tsomo. Recientemente, el Gobierno tibetano en el exilio alertó sobre la construcción de tres nuevos centros de este tipo en la Región Autónoma del Tíbet.

La transformación demográfica

El sometimiento de la identidad cultural tibetana adopta múltiples formas. La más llamativa probablemente sea el cambio demográfico acometido por las autoridades chinas, que han atraído a millones de chinos al Tíbet con subvenciones y promesas de prosperidad económica, lo que explica la sucesión incontrolable de barrios de nueva construcción. El balance demográfico ha dado un vuelco en las últimas décadas, aunque sus datos son una mera aproximación de una realidad sin estadísticas oficiales.

“Hace 20 años, el 40% de la población era china y el 60% tibetana. Ahora es al contrario”, comentaba Lobsang durante un paseo por las calles más antiguas de Lhasa. La valoración que realiza el portavoz de la Autoridad Central Tibetana Sonam Dagpo desde el exilio indio es sustancialmente mayor. “Antes de la ocupación no había chinos; de hecho, hubo dificultades para encontrar traductores en la década de 1950 a los ocupantes. Ahora un 80% de población en Lhasa es china y un 20% tibetana; los negocios están controlados por chinos”.

Las cifras difieren dependiendo del territorio: hay que recordar que el Tíbet tradicional que el Gobierno en el exilio aún reivindica —con tres provincias, Ü-Tsang, Kham y Amdo— fue partido por las autoridades chinas. Hoy en día, la Región Autónoma del Tíbet es la que mayor población budista tiene y la que mayor represión padece, pero importantes comunidades tibetanas siguen residiendo en Sichuan, Yunnan, Gansu y Qinghai. En algunos lugares, la proporción es de siete chinos por cada tibetano.

“Cada vez se levantan más ciudades nuevas, más pueblos, más barrios y más torres de apartamentos. La población tibetana es mayoritariamente rural. Su número no se ha disparado en los últimos años. Apenas tenemos núcleos urbanos. ¿Entonces? Son para los recién llegados chinos”, argumenta en conversación telefónica Tenzin Lekshay, subdirector del Instituto Político de Tíbet, el think tank del Gobierno en el exilio.

“La demografía se ha convertido en un herramienta imprescindible para cambiar la fisonomía del Tíbet. La mayoría de los tibetanos son agricultores y ganaderos. Cuanta más modernización, más población urbana necesitan. Y para ello necesitan inmigrantes chinos”, explica por su parte Tsering Tsomo. “La gente está siendo desplazada y reasentada según las necesidades económicas de las autoridades. La mayoría de los negocios son propiedad de migrantes chinos, y en los campos de reeducación son retenidos potenciales trabajadores tibetanos. El objetivo es reemplazar la cultura tibetana por la china. La mayoría de las campañas educativas emprendidas por Pekín sugieren que China se esfuerza en que los tibetanos se identifiquen a sí mismos como chinos y no como tibetanos. Intentan promover el nacionalismo para asimilarlos y lo hacen de forma cada vez más agresiva, especialmente desde que Xi Jinping tomó el poder”, añade.

La erosión de la religión, seña de identidad del Tíbet, es otra concienzuda herramienta en manos del régimen chino. “Hay un intento de aplicar el ateísmo por parte de las autoridades sobre los tibetanos normales, no sobre los miembros del partido sino sobre los ciudadanos de a pie, aunque va en contra del artículo 36 de la Constitución, que contempla el derecho a la libertad religiosa y de creencia”, denuncia la responsable del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia. “El objetivo parece ser imponer la visión marxista según la cual la religión es dañina y debe ser aislada de la sociedad. Hay un intento sistemático de hacer progresivamente irrelevante la religión en la vida de los tibetanos”, añade. Entre las muchas variantes para lograrlo está fomentar actividades lúdicas que reemplacen el papel central del budismo entre los tibetanos, restringir la libertad de movimientos para que no puedan peregrinar a los templos, establecer cupos de monjes de forma que disminuya lenta pero inexorablemente el número de religiosos y controlar la dirección de los templos.

“Los monasterios tienen su abad, pero por encima hay un oficial comunista que decide qué hacer y qué no hacer. El abad es una marioneta en manos de los comunistas, que no quieren ni Buda ni dalái lama”, explica el lama Thubten Wangchen. Todos los consultados coinciden en que los monjes reciben clases de reeducación patriótica en los monasterios, que incluyen leyes chinas y educación política. “Me han contado que los monjes y monjas son obligados a memorizar El Libro Rojo de Mao Zedong y a llevarlo consigo cuando viajan”, incide Wangchen.

Rezar sin el Dalái Lama

Las 80 monjas del convento de Tsamkhung —en tibetano “la cueva de meditación”, en honor al rey Songtsan Gampo, que meditó en una cueva natural en este mismo lugar en el siglo VII para pedir el final de las inundaciones que asolaban la zona— ya no enseñan budismo ni lengua tibetana. Se limitan a rezar, estudiar y atender el lugar. En la capilla principal, donde se reúnen y oran, hay retratos de todos los dalái lama anteriores pero no de Tenzin Gyatso, el actual. En cambio, en la cocina dos imágenes llaman la atención: una es un montaje con las fotos de cinco presidentes de China, en fondo rojo; en la otra, Xi Jinping saluda a líderes locales.

“No podemos hablar aquí del dalái lama. Es una cuestión política”, esgrime un tibetano entre susurros en el interior del convento, mientras las monjas rezan con cánticos y tocan instrumentos. “Como abandonó el Tíbet, la gente aquí no sigue sus enseñanzas”, comenta con resquemor, hasta que la intimidad del lugar sagrado y la ausencia de la policía vence sus temores. Al principio, pregunta por el estado de salud del dalái: días atrás se había informado de la hospitalización del líder espiritual tibetano, de 83 años, por una infección en el pecho. Después admite el dolor de la comunidad por no poder mencionar en público a su venerado guía. “No es solo para los budistas: el dalái lama es un hombre bueno y sabio, es un referente para el mundo entero. Los tibetanos vivimos en un dolor constante a causa de esta situación”.

Lo mismo ocurre en el resto de monasterios visitados, ambiciosos complejos religiosos que hace décadas monopolizaban la educación y que hoy asemejan ciudades fantasma. Contados monjes deambulan por las callejuelas, sorteando turistas chinos y puñados de peregrinos, con los accesos custodiados por agentes. Los templos y monasterios son víctimas de la política de secularización del régimen, que limita el número de monjes. “Antes, Drepung (uno de los grandes monasterios tibetanos) contaba con 10.000 monjes; hoy en día hay 400”, explicaba el guía Lobsang. “En el Monasterio de Sera, antes había 7.700 y no quedan más de 300”. El monje y diputado en el exilio Thubten Wangchen confirma, desde la Casa Tíbet de Barcelona, la amplitud del fenómeno. “En el monasterio de Ganden había 5.500 monjes y ahora hay 200”.

Los monjes van desapareciendo, víctimas del régimen, y también los líderes religiosos. “El panchen lama es el único que queda en China”, comenta un guía con cierto pesar, sin mencionar que Gedhun Choekyi Nyima lleva desaparecido desde que tenía seis años, días después de que fuera nombrado segunda autoridad del budismo tibetano (panchen lama) por el propio dalái lama en mayo de 1995. La comunidad, que le presupone en Pekín, ha llegado a encargar la reconstrucción de su rostro a un experto para saber cómo sería hoy en día, con 30 años. China anunció en 2015 que el panchen lama vivía “una vida normal y no quería ser molestado”, pero nunca ha sido visto en público ni se le ha permitido expresarse.

Wangchen recuerda que más de 6.000 templos y monasterios budistas fueron destruidos durante la invasión y la Revolución Cultural. “Solo trece quedaron intactos. Incluso el monasterio de Ganden (el tercero más importante) fue arrasado: no quedó ni una habitación en pie”. Con Xi Jinping no se han destruido los monasterios, pero se ha reducido el cupo de novicios. “Si una persona quiere ingresar en un monasterio, tiene que someterse a una investigación para saber si sus familiares han sido simpatizantes del dalái, o si tienen inquietudes políticas, y en ese caso se le veta la entrada”.

China presume de preservar y renovar los templos y monasterios, según sus críticos para mantener ante la comunidad internacional una imagen de tolerancia religiosa. “El mensaje que mandan las autoridades es: ‘Mirad, estamos invirtiendo millones en renovar los templos porque nos importa la religión’, cuando en realidad el gran cambio tiene lugar en el interior de esos templos, donde la estructura eclesiástica ha sido reemplazada por miembros del partido y oficiales designados por el Estado”, denuncia Tsomo. “Las decisiones son adoptadas por miembros del Partido Comunista, que además incorporan educación patriótica diaria para los monjes, como se hace en las escuelas o en los campos de reeducación. El alma tibetana está siendo arrebatada día a día, con esos monasterios que enseñan a los turistas y templos que carecen de libertad religiosa. Es parafernalia, porque la libre práctica religiosa y nuestra libertad nos ha sido arrebatada por el Estado”, comenta en tono grave.

La destrucción religiosa se realiza mediante múltiples herramientas, y una de las más eficaces es el desahucio. “Las últimas noticias hablan de 3.000 religiosos expulsados [del Centro Budista Tibetano de Yachen Gar, en la provincia de Sichuan]. Con la excusa de garantizar la seguridad, las autoridades han redactado listas para expulsar a los monjes y enviarlos a sus localidades de origen, quedando vetado su acceso a cualquier otra institución religiosa”, denuncia Wangchen. Las informaciones recuerdan a lo acontecido hace dos años en la mayor academia budista tibetana del mundo, Larung Gar, que llegó a tener 10.000 discípulos. “Era una escuela de conocimiento tibetano, a la cual acudían muchos estudiosos chinos, y esa afluencia asustó al Gobierno. En 2016, alegaron que la falta de seguridad obligaba a tomar medidas para cuidar a la población: así expulsaron a la mitad de los monjes y destruyeron sus casas”, recuerda el lama. Solo quedaron 5.000, bajo la supervisión de un representante del Partido Comunista.

La comunidad religiosa sufre, y con ella la sociedad entera en un entorno tan devoto como el del Tíbet. La restricción de la libertad de movimientos completa el sórdido cuadro de los monasterios y templos que aparecen casi vacíos, a excepción de los turistas. Los pocos peregrinos que deambulan con garrafas plásticas llenas de grasa de yak para alimentar las miles y miles de velas deben tener permiso para acceder a los templos. Lo necesitan incluso para salir de sus respectivas aldeas.

“Dependiendo de la región, hay mayor o menor control: en las regiones del interior donde se han producido más inmolaciones o más protestas, hay mucho control sobre sus ciudadanos”, confirmaba un residente en Lhasa. “Desde 2008 sospechan de todo y de todos, y por eso nos controlan así. Eso incluye a los extranjeros; los (residentes) locales tienen miedo a interactuar con ellos, sobre todo desde que hace unos años, un grupo de extranjeros ondeó una bandera tibetana. Desde entonces hay un control más estricto”.

Bienvenidos al Tíbet

Esa desconfianza no se aplica a los turistas chinos que visitan el Tibet en números ascendentes cada año, desde que China la abriese al turismo en 1985: solo el año pasado, fueron más de 30 millones los que pisaron la región. “El turismo se ha desarrollado muchísimo para los chinos, que no necesitan más que el documento de identidad para venir, pero para los extranjeros sigue estando muy restringido, dado que necesitan el permiso especial de las autoridades”, explicaba Lobsang taciturno.

El esfuerzo de China por normalizar el Tíbet mediante el turismo choca contra la realidad del territorio. Al aterrizar en el aeropuerto de Lhasa, un mensaje grabado recuerda a los pasajeros de la cabina que el aeródromo es zona militar y que por tanto no puede ser fotografiado ni descrito. En su interior, grandes murales muestran los rostros de los cinco presidentes chinos más importantes de la China comunista: Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, y en las pantallas de plasma el actual presidente estrecha manos y abraza niños tibetanos.

Como ocurre en Xinjiang, una comisaría preside la salida del aeropuerto, donde oficiales revisan por enésima vez la documentación de los extranjeros. Una vez superados los controles, los guías reciben a sus turistas con un katak, el tradicional pañuelo blanco de rezo, y una descripción del Tíbet y de su modernización en las últimas décadas. “En 20 años esto ha cambiado mucho”, explicaba Tashi, uno de los agentes turísticos, con cierto entusiasmo. “Este túnel de dos kilómetros fue horadado en 2009 y reformado en 2018. Antes, llegar al aeropuerto implicaba dos horas y media de viaje desde Lhasa: ahora solo 70 minutos”, explica. Las autopistas no tienen nada que envidiar a las del resto de China, como tampoco parecen indiscernibles las colmenas de viviendas situadas en los alrededores de la capital tibetana: barrios completos con parques de atracciones y centros comerciales identificados con grandes carteles en chino.

El turismo “ha sido una herramienta muy cómoda para China de cara a la comunidad internacional, porque le permite presumir del desarrollo económico del Tíbet. En realidad, los tibetanos no se han beneficiado, porque la mayoría de los rendimientos se los embolsan empresas chinas”, explica Tsomo. La industria ha florecido en los últimos años gracias al turismo interno, como admiten las autoridades. “Cada vez más jóvenes chinos buscan vacaciones tranquilas en lugar de destinos de compras”, decía el pasado enero Zhang Lingyun, director de la Academia de Desarrollo de Turismo de la Universidad Beijing Union. “Hay un enorme potencial para desarrollar la economía [del Tibet] mediante el turismo. El bellísimo paisaje natural, la curiosidad de la gente hacia la cultura local y el budismo tibetano ofrecen sólidas bases para desarrollar la industria turística”, añadía.

Según el director del Instituto Lau China del King’s College London, Kerry Brown, el desarrollo turístico es un “riesgo calculado con mucho sentido económico” en una región desfavorecida con una belleza natural incalculable. “También testimonia el hecho de que el Gobierno de Pekín cree haber pacificado la zona y haber hecho de las cuestiones del pasado algo más manejable. Muestra mucha confianza el hecho de que estén relajando las restricciones”, decía Brown sobre la decisión de acortar los plazos en algunos días para conceder permisos turísticos a las agencias autorizadas.

La diáspora tibetana alberga sus dudas sobre las repercusiones positivas del turismo en la comunidad y denuncia que las mejoras en la industria turística tienen un impacto negativo en las vidas de los religiosos tibetanos y se realizan a costa de la normalidad. La ciudad de Lhasa parece un territorio dominado por los ocupantes, confiados en su situación de superioridad armada pero siempre vigilantes, con comisarías cada 150 metros —al menos en los barrios tradicionales— y uniformados en cada esquina. En los accesos a la ciudad vieja hay puestos dotados de inteligencia artificial —que leen los ID de los visitantes— y aparatos que escanean las pertenencias. Una sensación muy poco amable para el turista, que deambula por un ambiente enrarecido. Pekín afirma que ha ‘asegurado’ la ciudad: un informe de la Academia China de Ciencias Sociales designaba a Lhasa como la localidad más segura de una lista de 38 urbes. Y eso repercute en el resto de sectores: la Asociación de Operaciones Económicas de Pekín calcula que, si el Tibet mantiene ese desarrollo turístico y protege su medio ambiente, podría mantener su crecimiento económico en los próximos años.

A diferencia de los chinos, los occidentales no pueden moverse sin el guía turístico asignado por la agencia —aunque es posible saltarse la norma en ciertos enclaves turísticos— y muchas de las calles más emblemáticas son custodiadas por vehículos blindados de la policía. En cada rincón, en cada templo, en cada acceso y en cada comisaría son visibles extintores listos para enfrentarse a incendios o inmolaciones como las que han acabado con las vidas de 155 personas desde 2009: la última fue un joven en la veintena, identificado como Drugkho, que se prendió fuego el 8 de diciembre en Ngaba, en la provincia de Sichuan. La inmolación es una de las señas de identidad de la lucha tibetana. “Es la única forma de expresar su frustración por la situación. No solo eran monjes, también escolares, granjeros o agricultores, y no solo ha ocurrido en la Región Autónoma del Tíbet, sino en todas”, dice el portavoz del Gobierno tibetano en el exilio. “Aquellos que intentan reclamar derechos mediante vías oficiales, con peticiones a las autoridades, terminan en prisión durante años o décadas, sufriendo torturas, y solo son liberados cuando enferman de muerte. Es muy triste que se hayan inmolado, pero sus acciones no han hecho daño a nadie más; y pese a eso China los cataloga de terroristas y sus familias deben pagar por haber ayudado a terroristas, lo cual implica que familiares y amigos sean encarcelados y torturados”, continúa Dagpo.

La inviabilidad de las peticiones formales por canales oficiales chinos para reclamar derechos se ejemplifica en el caso de Tashi Wangchuk, un empresario sentenciado a cinco años de prisión por sus denodados intentos legales para proteger el tibetano, amenazado en su opinión por la decisión de Pekín de privilegiar el mandarín como idioma oficial de colegios e instituciones. Tashi fue arrestado en 2016, dos meses después de protagonizar un artículo y un vídeo en el diario New York Times sobre la educación del tibetano en el que narraba su campaña: fue condenado por “incitar al separatismo”. “Wangchuk fue encarcelado por defender el derecho de los niños tibetanos a aprender el idioma tibetano. Fue uno de los muchos tibetanos sometidos a duros encarcelamientos y clasificados por China como separatistas”, dice el jefe del Gobierno en el exilio, Lobsang Sangay.

Como ocurre en Xinjiang, la educación es otro caballo de batalla del régimen. “La educación es segregada, y no se da facilidades a los tibetanos que se educan en tibetano. Hay que estudiar chino para tener acceso a las universidades, y en el caso de los monasterios el nivel educativo ha bajado muchísimo”, comenta por su parte Lekshay, el subdirector del Instituto Político del Tíbet. “Los monasterios se han quedado reducidos a museos vivientes para turistas chinos, pero ya no pueden velar por la religión tibetana porque trabajan en interés de China. Todo, la educación incluida, es un instrumento político en manos en Pekín”, sostiene.

Se estima que el 78% de los niños tibetanos cursan estudios de primaria, y solo el 35% llega a la educación secundaria: estudian en tibetano y en chino, pero el mandarín cada vez se impone antes y en más asignaturas, hasta el punto de ser la única lengua en educación secundaria. Es decir, los tibetanos que desean cursar estudios profesionales necesitan saber chino, hasta el punto de no existir textos académicos en tibetano de muchas asignaturas, según denuncian los tibetanos en el exilio. Pese a todo, es una mejora respecto a las décadas anteriores. “Tómenme como ejemplo”, explicaba el enviado del Gobierno en el exilio, Dawa Tsering, en un foro celebrado en Taipei el pasado marzo. “No hablo tibetano bien, a pesar de que crecí en el Tíbet y mis padres solo hablan tibetano, porque asistí a la escuela elemental durante la Revolución Cultural y entonces estaba prohibido el tibetano en los colegios”. Su generación, que perdió parte del idioma por imposiciones políticas, es la encargada de educar a sus hijos y nietos en la tradición tibetana. “La educación en tibetano y de la religión se ciñe hoy a los hogares”, confía un guía turístico. “Se transmite de padres a hijos y de abuelos a nietos, pero no puede salir de casa por miedo a que nos detengan por incitar al separatismo”.

Más calor en el techo del mundo

La medioambiental es otra batalla en la particular guerra cultural que se libra en el Tíbet. “Es un tema trascendental, porque en nombre del desarrollo y las infraestructuras el medioambiente está siendo destruido de forma radical; nosotros, como tibetanos, creemos en la preservación de la naturaleza”, explica Dagpo, el portavoz del Gobierno en el exilio. Según Pekín, en 2018 se crearon en el Tíbet 667.000 trabajos relacionados con la protección medioambiental, pero la destrucción del entorno es un hecho comprobable en cada presa, cada central energética, cada montaña horadada y cada mina. “Las presas, los ríos y la tierra son vistos como algo precioso en nuestra cultura. Hay vertidos tóxicos a causa del desarrollo. La tala de bosques, sobre todo desde hace unos años, ha sido indiscriminada. Hay que entender que en el Tibet nacen los principales ríos de Asia. Y esas actividades están derritiendo glaciares, ahora hay inundaciones, la temperatura está aumentando… Siendo el techo del mundo, el medioambiente en Tíbet está sufriendo y ese sufrimiento afecta a todo China y al planeta entero”, explica Dagpo. Para Tsomo, la inversión de la que presume China en el Tibet “no mejora las vidas de los tibetanos, sino de los funcionarios estatales. Usan la excusa de estar promoviendo el turismo o protegiendo el medio ambiente, pero ni les importa el medio ambiente ni son capaces de mantener el equilibrio entre desarrollo y conservación ecológica. Hay una industrialización desmedida sobre zonas naturales y una destrucción de zonas agrícolas en el nombre del desarrollo, de las presas, de los grandes proyectos….”.

La ausencia de protestas desde 2008 —incluso, la disminución de las inmolaciones— no hace que China se confíe, como demuestra en sus políticas cotidianas. Según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la situación en el Tíbet “se deteriora rápidamente”. “Seguimos recibiendo llamamientos urgentes sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, malos tratos y discriminación” por parte de tibetanos, se lee en el informe. Según el que fuera comisario entre 2014 y 2018, Zeid Ra’ad Al Hussein, muchos de esos casos “involucran a gente luchando contra injusticias económicas, sociales y culturales como la corrupción, el embargo ilegal de tierras o desalojos forzosos, la destrucción de sitios culturales; restricciones en las prácticas religiosas y restricciones en el uso de los idiomas locales”. Algo que el Acnudh no ha podido comprobar in situ, dado que según denunció Al Hussein, China ha rechazado quince peticiones para viajar a la región. “Además, estoy consternado por los continuos esfuerzos de China para evitar que los miembros independientes de la sociedad civil se involucren en los Derechos Humanos”, señaló el entonces alto comisario.

Todos los consultados destacan el retroceso representado por el ascenso al poder de Xi Jinping, omnipresente rostro en las calles de Lhasa, empezando por el jefe del Gobierno tibetano en el exilio desde que Dalai Lama renunciara a su cargo político en 2011 por razones de salud. “Muchas organizaciones internacionales coinciden en que la situación en el Tíbet ha ido a peor con Xi”, explica Lobsang Sangay en el intercambio de correos. “El informe elaborado por Freedom House en 2019 considera que el Tíbet es el segundo país menos libre del mundo después de Siria, por cuarto año consecutivo. Se ha aplicado un aumento de la secularización mediante una vigilancia extensa y se han dividido pueblos y ciudades mediante sistemas online que vigilan a los tibetanos en sus vidas cotidianas. Se llevan a cabo ataques sistemáticos contra instituciones religiosas, como la demolición de Larung Gar o [el monasterio de] Yarchen Gar, o los campos de reeducación para monjas y monjes. La administración de Xi, al igual que las anteriores, no resuelve las quejas de los tibetanos: los reprime aún más”, explica el sikyong en el exilio de Dharamsala, India.

“Es muy diferente a sus predecesores: su forma de concentrar el poder, la pretensión de mantenerse en el poder durante décadas…”, valora la analista Tsomo. “Su inspiración solo puede ser Mao Zedong, porque aplica un régimen totalitario como lo hizo aquel”, añade. Otros, como el lama asentado en Barcelona, recuerdan la decepción que ha implicado el dirigente para la comunidad tibetana. “Xi Jinping al principio suscitó muchas esperanzas de que mejorase la situación, porque su padre fue admirador del dalái lama y su mujer es conocida por practicar meditación budista tibetana. Sin embargo, ha sido más estricto que ningún otro: no ha traído nada positivo. Todo lo contrario: ha impuesto más control, no sabemos si por órdenes suyas, pero sí hay más represión”, considera Thubten Wangchen. Ese control se demuestra en las cifras de tibetanos exiliados en los últimos años. “Hasta 2008, con los Juegos Olímpicos, era más fácil escapar del Tíbet, sobre todo en dirección a la India. Después, tras el levantamiento popular tibetano, el control fue masivo y se limitó drásticamente el número de salidas. Si antes salían mil, incluso dos mil tibetanos al año, en la última década el número se redujo a unas decenas. El año pasado, solo 15 tibetanos pudieron escapar”, explica el lama Wangchen.

Pese a la dolorosa historia reciente y a que incluso el dalái lama acepta ya una autonomía y no la independencia del Tíbet, los tibetanos en el interior y en la diáspora son una comunidad monolítica, empeñada en preservar su diversidad pese a los denostados esfuerzos chinos por absorberlos y difuminar las diferencias con la mayoría han. “Nuestra identidad, cultura e historia es lo que nos une”, explica Lobsang Sangay. “A pesar de las circunstancias, los tibetanos somos resistentes y nos mantenemos unidos”.

En las calles del Lhasa tibetano no se ven chinos. En las calles chinas, en sus negocios, en las grandes avenidas y en el extrarradio de grúas y esqueletos de complejos de viviendas no se ven tibetanos. Son comunidades tan próximas en el espacio y tiempo como distantes en el resto de aspectos, y esa brecha emocional no se resolverá sin esfuerzos mutuos. “El Partido Comunista se basa en la idea de que sirve al pueblo, pero no tiene la confianza de la gente, el pueblo no está feliz. Por eso se esfuerza tanto en la represión y se impone por la fuerza, porque saben que no pueden confiar en el apoyo de la gente”, explica el analista Tenzin Lekshay. “Si China quiere integrar realmente al Tíbet, debe generar confianza, construir lazos entre su pueblo y la nación, pero mientras no se beneficien del desarrollo no se sentirán incluidos en el proyecto y seguirán desconfiando de China”.