En una estación meteorológica de un desierto que antes era mar, Amankeldi Allashov tiene un manual con 65 tipos de nubes, sus nombres y lo que significa su aparición.

—Ahora mismo la temperatura terrestre es de 1 grado centígrado. La temperatura del aire es de -3. Las nubes están a una altura de entre 600 y 800 metros y no son de las que causan lluvias. Así que no va a llover, tranquilos.

El atlas de las nubes que sujeta Amankeldi está plagado de símbolos. Estas son las nubes que están asociadas a los relámpagos, dice entusiasmado. Estas a la lluvia, se encuentran a más de mil metros de altura, detalla. Estas a las pequeñas precipitaciones —y deja el manual sobre la mesa.

Estamos en un antiguo puesto militar soviético reconvertido en la estación meteorológica de Aktumsik. La torre de comunicaciones, oxidada, tiene cien metros de altura. Los equipos modernos de medición, conectados a placas solares, se mezclan con los artilugios antiguos, que siguen allí por si los más sofisticados fallan. La humedad, en caso de emergencia o avería, se cifra en una caja con pequeños listones de madera colocada en el patio: la tecnología en su interior consiste en un termómetro y un vasito. Un poste con aspas se encarga de registrar la velocidad del viento.

En este puesto de avanzada apartado del mundanal ruido vive Amankeldi, porque es importante que reporte a las autoridades de Uzbekistán cuáles son las condiciones climatológicas —más allá de las nubes, su auténtica obsesión— en el mar de Aral, que ya no es mar debido a una de las grandes catástrofes medioambientales del último siglo. Su desaparición tiene causas bien identificadas —la construcción de canales de irrigación para el algodón y el arroz durante la era soviética—, pero el relato que hacen científicas, meteorólogos, vecinas, agricultores y pescadores está impregnado de magia. Una magia que parece contagiosa, porque ante la hecatombe ecológica, como rosas en el desierto, florecen personas, instituciones y colectivos que intentan revertir lo irreversible, o al menos camuflarlo.

Alquimia verde: ya casi no hay mar, ahora hay que salvar lo que queda… y crear lo que se pueda.

Flanqueado aún por el manual de nubes, Amankeldi coge la radio, pulsa el botón lateral del transistor —made in USA, dice el dorso, aunque la mayoría de cachivaches en la mesa son de la era soviética— y da a la central los datos del clima en las últimas tres horas.

—OK, copiado.

Amankeldi y su compañero Sharapat Abdikemalov no tienen otra forma de comunicación con el mundo. Aquí no hay señal telefónica; mucho menos cobertura de internet. Su única forma de saber lo que pasa fuera —entre la estación meteorológica y la civilización hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra yerma— es un televisor desvencijado en el que no pueden ver la Premier o la Liga, se queja Amankeldi, pero al menos sí la Bundesliga.

—Empecé a trabajar en 2019 en esta estación meteorológica. Hacemos cambio de turno cada tres meses.

La casa tiene su cocina, sus habitaciones, su calefacción que trabaja a pleno rendimiento. En el salón-dormitorio hay catres con edredones, una mesa baja con restos de comida —pan, ensalada, paté de salmón—, otra mesa cerca de la cama con un reproductor de DVD. Fiel a un gorro azul que no se quita en el interior de la casa, Amankeldi —labios carnosos, grandullón, soñador de nubes— conserva una extraña inocencia en el rostro.

—Trabajo con mi compañero, uno por la noche y el otro por el día, medimos el viento, la humedad, la temperatura…

—¿Y cómo está el tiempo? — La pregunta es obligada en una estación meteorológica.

—El tiempo está cambiando. Antes era todo más verde, había más humedad, más hierba, más lluvia, más plantas.

Habla del pasado más inmediato: hace unos años. Pero todo empezó hace más de medio siglo. El mar de Aral ya prácticamente no existe; lo ha reemplazado en buena parte el desierto de Aralkum. Él nunca pudo ver el mar en su esplendor.

—El mar de Aral tiene una profundidad media de 25 metros. Y cada año pierde un metro de profundidad.

—O sea, que puede que no le queden más de 25 años.

—Sí, claro. Y puede que le queden menos.

Junto a su manual hay un teclado blanco roído, una calculadora, un reloj, un móvil que no sirve para enviar mensajes, porque aquí no hay cobertura. Una regla, manuales de humedades, de presiones atmosféricas. Cuelga de la pared un póster con aves que supuestamente siguen por aquí, aunque no se ve ni una en varios kilómetros a la redonda. Y por todos lados: papeles y papeles y papeles con números y números y números que, como un conjuro, luchan por detener la desaparición del agua, o al menos por comprender sus mecanismos y hacer que aparezca otra forma de vida.

La desaparición del agua

Tierra yerma que se llena de chamanes. Gente extraña que intenta resucitar un mar sin agua. Kilómetros de tierra cubiertos de conchas que recuerdan que aquí hubo vida acuática: kilómetros de chocolate crujiente con almendras. Más kilómetros de suelo cuarteado, con o sin capas de hielo, según la estación; hierbajos casi rojos, amarillos, con la punta de las hojas mirando al cielo. Enormes puzles de roca, altiplanos que antes eran alfombras verdes con antílopes y donde ahora reina el silencio más absoluto, sin animales ni interrupciones; casi el espacio exterior, Marte, la nada.

En la década de 1960, el mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo. Ubicado en pleno desierto de Asia Central, entre las llanuras de Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán, su caudal se alimentaba gracias a dos poderosos ríos, los más importantes de la región: el Amu Daria y el Sir Daria. Tenía una extensión de algo más de 68.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie sumada de la Comunidad Valenciana y Aragón. Pero las repúblicas soviéticas centroasiáticas, pese a formar parte de la URSS, eran la periferia, el patio trasero de Moscú, que emprendió bajo Nikita Kruschev y desarrolló bajo Leonid Bréznev una mastodóntica política de irrigación del campo para conseguir sobre todo algodón, en menor medida arroz y de forma indirecta energía.

Los cambios físicos en el mar de Aral no se dejaron ver hasta la década de 1960, pero fueron tan bruscos que sorprendieron a todo el mundo. La proliferación de canales de irrigación alrededor de ambos ríos secó el mar. Era como si el ecosistema se hubiera roto de repente. A finales de la década de 1980, el mar ya se había partido en dos: el norte, que se quedó en Kazajistán; y el sur, limitado a la región uzbeka de Karakalpakistán. En la década de 2000, otra vez, se dividió en este y oeste. El mar del este ya no existe, y el del oeste está cerca de la desaparición. En total, los pequeños mares de Aral no pasan ahora de 5.000 kilómetros cuadrados: una superficie menor a la de Castellón. El mar de Aral ha perdido el 90% de su extensión. En el norte kazajo, con la construcción de presas, aún se puede incluso pescar. Pero el sur uzbeko parece difícil de recuperar.

Todo este proceso tuvo lugar en un espacio geopolítico sensible. Tras el derrumbamiento de la URSS, en Uzbekistán se instaló en el poder Islom Karímov, cuyo régimen duró hasta su muerte, en 2016. Tomó el testigo el actual presidente, Shavkat Mirziyoyev, que intentó hacer algunos equilibrios. Inició una tímida serie de reformas, pero no desmanteló del todo el régimen autocrático de Karímov. Tampoco instauró un nuevo sistema político. Sigue habiendo poco pluralismo político y dependencia de Rusia, pero hay más libertades que antes. El Gobierno de Mirziyoyev sabe que uno de los pocos motivos por los que el mundo mira a Uzbekistán, además del gas y la influencia rusa, es la evolución del ecosistema de Aral. Tiene planes para pintar de verde con arbustos este desierto. La pregunta es hasta qué punto eso sirve para algo.

Nostalgia de lo no vivido

Para la gente joven que vive cerca de este desierto, las historias de puertos y pescadores parecen ciencia ficción, cuando no un invento de los mayores. Pero mucha gente que aguanta en esta tierra recuerda los días de abundancia.

—Aquí había agua —dice Asein Qulpybaev señalando la carretera.

Lleva una chaqueta marrón. Mira a todo el mundo con respeto y cautela. Tiene ganas de hablar, pero lo hace como pidiendo permiso. Asein tiene 73 años y ojos de niño que aún quieren sorprenderse. Vivía antes en un puerto y ahora en un desierto. Lo conocemos a la altura de Tokmak, en lo que antes era la ribera occidental del mar, y viajamos en coche con él unos kilómetros más hacia el norte, hasta Uchsay, su pueblo natal. Por el camino entra en una especie de trance, de viaje al pasado, a través del cual intenta reconstruir con gestos el puerto y el mar. La desesperación anida en sus palabras. Como si intentara convencernos de que no está loco.

—Para hacer el trayecto que estamos haciendo ahora, para ir de un pueblo a otro… ¡antes se tenía que ir en barca!

Llegamos a Uchsay, una tierra polvorienta y mustia plagada de columnas de diminutos árboles del desierto. Son los aquí famosos saxaules: arbustos sin sed ni mayor belleza plantados para “reverdecer” el desierto.

—Mira, esto era el puerto. Los barcos llegaban desde Kazajistán, eran muy grandes. Algunos se llamaban “Kiev”, tenían ese tipo de nombres. Era un puerto real.

Latas, bolsas de plástico, un tendido eléctrico, nada.

—Había 30 metros de profundidad aquí. Lo sé porque la gente se veía pequeña ahí abajo. Había una bahía para transportar mercancías. Había almacenes.

Con 15 años, Asein trabajaba en este terreno hoy conquistado por excrementos, cañas, botellas de plástico, saxaules, un bidón azul. Con la desaparición del agua, tuvo que buscarse la vida y logró un empleo como conductor para una fábrica de conservas.

—Aquí los barcos traían harina, agua, azúcar… —dice Asein con nostalgia.

—¿En qué momento te diste cuenta de que el mar se secaba?

—En 1962 me fui a cumplir el servicio militar a las afueras de Moscú. Cuando volví, en 1964, ¡ya no había agua! O sea, se veía el agua pero más alejada, los barcos ya no podían navegar ni atracar aquí —dice Asein, y se da la vuelta—. Mira, yo estudiaba ahí arriba, en la colina. Había una escuela. Pues cuando volví, la habían bajado ya aquí.

Porque iban buscando el agua, porque pensaban que el agua no podía correr tanto. Pero el agua se fue y nunca volvió. Tampoco los barcos ni los pescadores.

—Me acuerdo de que aquí salaban el pescado para luego venderlo… ¡Mis hijos no se creen que aquí hubiera agua! Que aquí había un mar. Me dicen que es mentira. Nadie se cree que desapareciera tan rápido.

Asein se queda pensativo. La línea naranja del atardecer se va desdibujando y fundiendo con el negro de la noche.

—Perdón por cómo voy vestido. Vengo de trabajar.

***

A unos pocos kilómetros se halla la emblemática ciudad de Moynaq, donde estaba el principal puerto de la zona, más grande que el de Uchsay, donde Asein nació. Es el lugar de las fotografías que ha visto medio mundo. El símbolo de la tragedia. Barcos encallados en la arena. Luz difusa que sale de los adentros del desierto. Un pesquero pintado de azul, negro y rojo. Otros barcos oxidados, sin nada que ofrecer. Pintadas y grafitis, arena y arbustos.

Unas escaleras llevan desde allí al Museo de Historia Regional y del Mar de Aral, que ofrece una explicación histórica y científica sobre lo inexplicable. Tiene una exposición permanente que incluye una máquina de escribir soviética roja y blanca, y pinturas de artistas uzbekos que dan su visión sobre el mar de Aral: algunos usan el azul en los cuadros recordando el mar o imaginándose que vuelve.

***

En Moynaq vive Almaz Tobashev, que sabe más de historia que el museo, o al menos tiene más gracia a la hora de explicarlo. Hay que respetar sus 85 años, porque ha tenido tiempo para ver todo el proceso. Con su gorro azul bordado y su camisa azul a cuadros, su perilla tan perfilada que parece postiza y pegada al mentón, sus ojos pequeños casi desapareciendo como el mar de Aral, no da espacio para el diálogo: lo quiere contar todo. Se presenta y empieza a largar. Sentado en el salón de su casa, saca carnets de la URSS, de comités varios, certificados, documentación antigua, fotos, una entrevista que le hicieron en una revista uzbeka.

—He pasado toda mi vida en el mar de Aral. Mi padre era pescador y yo también lo fui durante cuatro décadas. Fui mecánico, luego jefe de máquinas, hasta que me convertí en capitán. Los rusos no sabían cómo iba el motor del barco, yo tenía 16 años y me dijeron que lo hiciera funcionar. Así fue como me quedé. Hablo un poco de ruso.

Recuerda una competición de tiro de la URSS a la que le invitaron en Ucrania, pero se queja de que la ganó y nunca le dieron la medalla. Le puede la nostalgia. Le puede el humor.

—Cuando pescaba, en un mes pasábamos por casa solo una vez. Estábamos siempre sucios, eso sí. Cuando iba a pescar me llevaba muchos libros y durante el mes me los leía todos: ficción rusa, karakalpaka, kazaja, lo que fuera. A veces leía solo fragmentos y decía: “Vale, ya sé de qué va el libro”, y lo dejaba y no leía más.

Siguió pescando durante décadas. Más allá de lo razonable.

—Antes en el mar de Aral había más de 300 pesqueros, varias fábricas de procesamiento de pescado y 12 cooperativas que trabajaban en el sector. El género salía en tren desde Kazajistán. Seguí pescando durante mucho tiempo, cada vez menos; había tanta sal que los peces ya no podían sobrevivir.

—¿Cuándo te diste cuenta de que ya no era posible pescar absolutamente nada?

—En 1998 aún pensábamos que era posible pescar, porque había lenguados, pero empezaron a salirle gusanos al pescado. Ahí ya nos dimos cuenta. Yo quizá fui el último pescador del mar de Aral en abandonar.

Es algo tan difícil de comprobar como de refutar, porque ¿quién fue el último que pescó algo, por ridículo que fuera, y lo vendió? Lo que está claro es que Almaz, terco, aguantó hasta que pudo. Cuando se acabó el negocio del mar, él se pasó a la ganadería, y otros compañeros a la agricultura. Pero rehúye del catastrofismo. No le gusta que publiquen reportajes cataclísmicos sobre su tierra.

—Me enfado cuando me preguntan por qué no me he ido. Si fuera tan terrible, no nos habríamos desarrollado. Tenemos muchas oportunidades. Yo tengo salud. ¿Cómo es posible? —Y gasta una broma en el momento más inesperado—. Porque antes había muy buen pescado. ¡Creo que mi cuerpo aún lo está usando!

Un torrente de palabras. El optimismo de Almaz es irracional. Como todo lo que envuelve a este mar cuya desaparición se ha explicado una y otra vez científicamente, pero que resulta tan difícil de asimilar por su brusquedad.

—Estoy seguro de que el mar de Aral volverá. Es imposible que todo ese agua se evaporara, creo que sigue debajo. En 30-40 años volverá el mar… Ahora tenemos agua potable, tenemos los saxaules, tenemos buenas condiciones…

Se quita el gorro. Dice que en sus mejores tiempos podía estar tres minutos bajo el agua aguantando la respiración. Dice que su primer barco se llamaba “22ª reunión del Partido Comunista” y el siguiente se llamó “Volga”. Vendió el barco como chatarra.

Le pregunto por los responsables. No se explaya. Pero hay algo que le duele.

—La URSS nombraba aquí a los productores de algodón como héroes del trabajo. Nunca eran pescadores.

Le gusta ganar, pero demasiadas veces le tocó perder.

El último negocio marino

No quedan lenguados en el mar de Aral, pero sí quistes de artemia (un género de pequeños crustáceos). En la parte uzbeka es una de las pocas actividades económicas ligadas al mar que quedan. Estos huevos latentes resisten condiciones extremas de calor y sequía. Acostumbran a habitar aguas salinas. Donde otros mueren ellos viven: así evitan ser devorados por otras especies. Pero el ser humano siempre está ahí, atento, para aprovechar su oportunidad. Los huevos de artemia de Uzbekistán tienen una gran demanda en países en la órbita centroasiática, como China, donde se usan para la acuicultura de gambas y otras especies.

—Por un saco de 35 kilos te pueden dar hasta 95 dólares, dependiendo de la calidad —dice Alí Dawletov, pescador de huevos de artemia de 20 años—. Aunque también hay que limpiarlo, separarlo de la suciedad y la arena… Eso se hace en la fábrica de procesamiento, lo hace otra gente.

Alí y su compañero Arislanbay Komekbaev, de 30 años, se ponen chaquetas de un chillón naranja en una tienda de campaña clavada en medio de la playa. Se preparan para meterse en el agua y atrapar casi el último negocio, además del gas, que se puede sacar del vientre de esta parte del mundo. A unos centenares de metros está la menguante orilla del mar de Aral.

—Antes el mar alimentaba a la gente. Pero incluso ahora, cuando la gente dice que está muriendo, nos sigue alimentando con la artemia —dice Arislanbay.

Ahora es la temporada. Entre septiembre y marzo es el momento óptimo para pescar quistes de artemia; el resto del año, Alí y Arislanbay se buscan la vida en otros lugares. Ahora viven en estas tiendas de campaña, donde duermen hacinados y se hacen un té antes de salir a cazar artemia. Tienen aparcadas al lado dos motos cuatro por cuatro para conducir por la playa desértica y arrastrar carretas donde apilar el género.

—Es una historia triste para todo el mundo —dice Alí, que se pone un mono de pesca con un estampado que parece imitar al bosque—. El mar se está secando. Estoy pisando el fondo seco del mar. No pasó en la antigüedad, pasó hace muy poco tiempo.

—Es triste, pero no podemos hacer nada —responde su compañero—. Si tuviéramos más pescado cerca de casa, no tendríamos que venir hasta aquí. Mi familia es de pescadores. Mi padre y mi abuelo me hablaban del mar, no de los barquitos de madera que se ven ahora, sino de grandes barcos de acero. Ahora todo eso parece un cuento de hadas. Solo veo el mar encogido.

Arislanbay lo repite varias veces: “cuento de hadas”. No lo dice, obviamente, en un sentido positivo. Se refiere a ese halo de misterio que detiene la tierra y el agua. Es una catástrofe medioambiental sin paliativos, pero hay en el paisaje una belleza intrigante, un silencio extraño que todo lo invade.

—El nivel del mar sigue bajando. Cada año que venimos a pescar artemia hay que colocar la tienda más adentro. Hace poco el mar estaba donde estamos ahora. Cada año se retira unos 500 metros.

Alí, Arislanbay y el resto de compañeros se acaban de vestir, meten sacos y salabardos en el remolque de las motos, oxidadas por la sal y el frío. El sol pelea con las nubes en esta mañana helada en el mar de Aral. Arrancan los vehículos todoterrenos ligeros y se dirigen hacia el mar. Las condiciones son óptimas para la pesca, porque el mar está plácido. Se meten en el agua con un salabardo y atrapan en sus mallas los ansiados quistes de artemia mezclados en la arena. Hay que mirar atentamente para darse cuenta de que el oro está ahí. El único oro que queda.

Tras la pesca, de vuelta a las tiendas de campaña, una de las motos se avería.

El plan verde

En su despacho ocre y casi vacío, Aimbetov Nagmet da la vuelta a un reloj de arena que lleva una inscripción en madera de “Salvemos Aral”. Pero no es arena lo que marca el paso del tiempo, dice. Son huevos secos de artemia.

—¡Pueden durar más de un siglo!

El exdirector del Instituto de Investigación de Ciencias Naturales de Karakalpakistán —que tiene su sede en la capital regional, Nukus— lo tiene claro: hay muchas cosas que aún valen la pena en el mar de Aral. Dice que el comercio de huevos de artemia, que también se encuentran en otros lugares como Utah, reportaría “miles de millones” si se explotara adecuadamente. También en el barro hay negocio, porque los turistas le han encontrado efectos beneficiosos para su piel. (“Mira lo que ha hecho Israel con el mar Muerto”).

Ahora que ya no ostenta el cargo, aunque siga en la institución, Nagmet se permite hablar con soltura. Tras hacer algunos comentarios sobre fútbol y fumarse un cigarrillo, expone su frustración por la cobertura mediática del mar de Aral. O lo que queda de él.

—Nos hemos hecho famosos con el mar de Aral. Es una crisis muy sonora, muy llamativa. Yo dividiría la historia reciente del mar de Aral en tres partes. La primera en la década de 1960, cuando las autoridades soviéticas no hicieron caso a los científicos, que alertaban de que el mar estaba desapareciendo. Por aquel entonces se enviaban hasta cuatro millones de toneladas de algodón al año a la URSS… Eso duró hasta la década de 1980, cuando en plena perestroika Gorbachov dijo que había que arreglar la situación y el mar llegó a ganar unas decenas de kilómetros, pero no fue suficiente. El último intento de salvar algo fue en 2017. Plantamos saxaules en el desierto. Ya hay algunas consecuencias positivas. Hay más verde. Es más probable que llueva.

Los saxaules están en boca de todo el mundo. Son la piedra filosofal de lo que luego se dio a conocer como Plan Espacio Verde (Yashil Makon), lanzado en noviembre de 2021 por el Gobierno de Uzbekistán y que reúne a varias agencias de Naciones Unidas y otros actores internacionales como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo.

Es raro intentar salvar un mar que ya no existe. ¿Maquillaje o preservación del medioambiente? ¿Greenwashing o ecologismo?

—¿Está perdido el mar?

—El 10% no está perdido. Esperamos que el mar siga vivo, pero sin agua. Ahora se creará un ecosistema e intentaremos proteger su biodiversidad. En vez de mar de Aral, tendremos el ecosistema de Aral.

En el mismo gran edificio, anodino, sin adornos, con aroma soviético, trabaja la actual directora del instituto, la profesora Mambetullaeva Svetlana Mirzamuratovna, que dispone de menos tiempo para preguntas porque tiene más labores que atender. Dirige un equipo de 140 personas, 40 de ellas científicas. En su despacho muestra varios libros, entre ellos uno suyo, que explican de forma obsesiva cómo se dio esa desaparición del mar de Aral.

—Tenemos siete laboratorios científicos. Estamos intentando salvar la biodiversidad. Esperemos que la situación mejore poco a poco. Hemos perdido este mar, pero ganaremos otras cosas.

Más escueta que su predecesor, la actual directora pone el acento en los “recursos biológicos naturales”, pero también en los económicos. Dibuja, eso sí, el mismo marco mental que su colega: hemos perdido el mar, ahora se trata de salvar lo que queda.

—Aquí tenemos cuatro tipos de ecosistemas: el altiplano de Ustyurt, el desierto de Aralkum, el bosque y el nuevo lecho marino, que está seco.

No es un bosque tropical, claro. Habría que pensar si merece el nombre de bosque. Pero sin ese ecosistema no se entiende un proyecto gubernamental que tiene como clave de bóveda los saxaules. Ya se han plantado más de medio millón, y el presidente Mirziyoyev se ha marcado el objetivo a corto plazo de llegar a un millón.

¿Vale la pena?

Los árboles del desierto

Saparov Altbai cree que sí vale la pena. Y es tal su devoción por los saxaules que dan ganas de darle la razón.

A las afueras de la ciudad de Moynaq, con sus barcos anclados en la arena, está el pequeño pueblo de Aral Awili, donde Altbai alberga su pequeño experimento: un jardín-laboratorio de 104 hectáreas donde se planta lo que se puede plantar en tierra yerma; sobre todo saxaules, pero también otras especies.

—Al principio teníamos 20 hectáreas. Esto era la nada. Como lo que ves al otro lado de la valla.

Al otro lado de la alambrada que rodea esta parcela solo hay tierra yerma. En este lado casi todo también es tierra yerma, pero surcada por hileras de las que nacen plantas y arbustos de forma desigual. Sucesión de carteles y sus aún débiles representantes: la en estos momentos pelirroja Ziziphus jujuba; la rosácea y casi verde, más alta, Helianthus tuberosus; Lycium barbarum; más tierra surcada.

—En los cinco años que llevamos trabajando esta tierra hemos plantado más de 30 especies de plantas —dice con orgullo.

Altbai se las conoce todas, porque es director del Centro Internacional de Innovación para la Cuenca del Mar de Aral, que depende del Ministerio de Ecología, y sabe de lo que habla. Es difícil compartir su entusiasmo con un vistazo genérico al paisaje, que es más bien feo. Pero si uno se acerca a los detalles puede entender mejor esa pasión. Conmueve observar cómo plantas y arbustos se alzan con majestuosa fragilidad, pese a hundir sus raíces en una tierra cuarteada. Alquimia verde.

—Yo soy irrigador, especialista en agua. Hay plantas que solo conocí al llegar aquí. Cada temporada se usa un tipo de semillas. Probamos muchos tipos. La idea es que la gente las plante también en su casa cuando comprobemos qué especies aguantan mejor.

Un grupo de trabajadores labra la tierra con azadas. El objetivo es plantar el bendito saxaul. Para Altbai, esto es una especie de “guardería”, porque ven cómo los arbustos crecen. Aquí también, como en la estación meteorológica del fin del mundo, cuentan con tecnología para medir la temperatura y la velocidad del tiempo. Plantar algo, lo que sea, sirve para fijar la tierra y que las tormentas de arena no sean devastadoras. También, en la línea del proyecto gubernamental, los saxaules y el resto de especies sirven como el decorado de este nuevo ecosistema. Pero la mayoría de estos pequeños árboles no dan nada.

Pasamos por una zona con unos albaricoqueros que apenas levantan unos palmos del suelo.

—Antes no había nada.

Demiurgia. Chamanismo. Magia. Le digo a Altbai que al principio no lo entendía mucho, que no veía tan claros los resultados, pero que su trabajo, al fin y al cabo, tiene algo de mágico, porque lo tiene todo en contra para intentar que crezca algo.

—Espero que el esfuerzo que estamos haciendo sea bueno para la naturaleza. Siempre intentamos darle vida. Este sitio estaba vacío, solo había basura, y con los años hemos logrado hacer este jardín. Incluso han aparecido animales que antes no estaban, como zorros o pájaros.

Miro alrededor, pero no veo ni rastro de vida animal.

Contra el victimismo

Hay gente cansada del discurso catastrofista. Gente que ha vivido aquí toda la vida, gente a la que obviamente no le gusta lo que ha pasado, pero que prefiere pasar página. Gente como Bibigul Iliasova, una costurera que rechaza con todas sus fuerzas la nostalgia.

Vive en Shege Awili, un pueblo cercano a Moynaq. Afuera hace frío, pero su casa es una caldera: Bibigul tiene la calefacción a tope en casi todas las salas. Gas es de las pocas cosas que pasan por aquí, y el Gobierno es generoso con él. También con otras cosas.

—La situación es mejor ahora que hace cinco años —dice Bibigul, que a sus 46 años ha encontrado una nueva vida—. El Gobierno nos ayuda con muchas cosas, sobre todo a las mujeres, que somos más vulnerables. Tengo una máquina de coser gracias a un programa de empleo del Gobierno. También le han dado máquinas de coser a muchas otras mujeres.

El Gobierno ha invertido en mejorar las condiciones de vida de una población que antaño dependía de la pesca. Bibigul insiste en esa idea. Responde suavemente, sin acritud ni euforia, pero defendiendo el presente con uñas y dientes.

—Antes había más tormentas de arena. Ahora no. Tenemos gas, leña y el medioambiente está mejor. Se han plantado muchos árboles.

Vive aquí con su familia. Su marido llega cuando la conversación ya está a punto de acabar. Su nieta escucha canciones de Frozen mientras hablamos en el salón entre tazas de té y buñuelos.

—Mucha gente se va en la temporada de verano y ahora viene para ver a su familia. La población es incluso mayor que antes. Cuando me casé había 231 familias en el pueblo. Ahora hay cincuenta más.

La extracción de sangre del mar de Aral

—En estos campos plantamos algodón, pero también sésamo, calabaza, pasto…

Sudadera con cremallera. Gorro oscuro. Dientes de oro. Vaqueros con un parche en la rodilla. Iniyat Maximbetov, de 46 años, llega en bicicleta a su campo. No se saca las manos de los bolsillos mientras muestra las parcelas y explica qué hace con sus cultivos. Especialmente con la estrella: el algodón.

—Empezamos plantando algodón en abril, después hay que regarlo con agua dos veces, se surca la tierra y luego se plantan las semillas. En julio limpiamos las plantas y las que han crecido demasiado las cortamos por arriba. La cosecha es entre mediados de septiembre y noviembre.

El algodón —aún— y los cereales son los principales cultivos del país. Como república soviética, Uzbekistán tenía un modelo de agricultura planificado y colectivizado. Tras su independencia, bajo el régimen de Karímov, el Estado uzbeko siguió controlando este sector. El Gobierno de Mirziyoyev ha adoptado medidas de liberalización en los últimos años, pero el papel del Estado sigue siendo primordial en la agricultura, que supone un 26% del PIB nacional y emplea a un porcentaje similar de la fuerza de trabajo.

—Tenemos un acuerdo con el Gobierno —confirma Maximbetov—. Cada año tenemos que plantar una cantidad concreta de algodón y dársela al Gobierno, que nos la paga. Lo que te dan de más lo puedes usar para modernizar la maquinaria, comprar fertilizantes…

En las afueras de Nukus, la capital provincial, se halla esta zona rural de Shortanbay, donde Maximbetov tiene una parcela con 14 hectáreas de algodón, 10 de pasto para los animales y 50 de otros cultivos. El Estado “paga mejor” que los actores privados y se lo lleva casi todo.

Los canales de drenaje y riego en estos campos de cultivo están conectados al sistema del río Amu Darya. Un río al que el ser humano extrajo casi toda su sangre, hasta que se creó un paisaje desértico.

Como demuestra la historia y bien sabe el mar de Aral, el algodón es un cultivo de gran consumo hídrico. Maximbetov lo admite y dice que cada hectárea de algodón necesita entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos de agua durante cada cosecha. Ese sería, en realidad, el consumo más eficiente en cualquier parte del mundo. La parte baja de la horquilla. El pequeño agricultor aclara, eso sí, que por orden del Gobierno desde hace años no planta arroz, porque necesita mucha agua: una cantidad incluso mayor al algodón. Una de sus parcelas, dice, antes era de arroz.

El pequeño agricultor cruza unos tubos que dan vértigo y que sobrevuelan lo que parece un canal. Está seco.

—Traemos el agua con esta bomba —dice mientras señala una máquina oxidada—. El canal principal está a dos kilómetros.

Este reportaje forma parte del proyecto Primary Arid de RUIDO Photo

¿Para qué limitarnos a diez libros? Ahí va una lista amplia, sin jerarquías, con el único criterio de que, te vayas o no de vacaciones este verano, puedas recorrer el mundo leyendo sus páginas. La mayoría son libros que hemos leído hace poco y que nos han gustado. También hay algunos publicados por 5W o por autores y autoras en la órbita de la revista.

Buena lectura.

‘Antes que nada‘, de Martín Caparrós

Las memorias de Martín Caparrós son tan inconmensurables como su propia vida. Este es uno de esos libros que se echan tanto de menos no solo para viajar en el espacio, sino en el tiempo, e intentar así darle sentido al pasado, tanto individual como colectivo. No son las memorias —o no solo— del cronista argentino Martín Caparrós, sino más bien —o sobre todo— las memorias del escritor hispanoargentino Martín Caparrós: si lo lees sabrás por qué. Aunque, ya que estamos en 5W, cuyo equipo tanto admira y copia a Caparrós, quizá lo más apropiado sea decir que estas son las memorias del Maestro Caparrós.

‘Flores de papel‘, de Ebbaba Hameida

Una novela emocionante. Flores de papel puede ser leída solo como un recorrido de la travesía personal de Ebbaba Hameida, de sus orígenes, del abandono del Sáhara. Ese es, quizá, el punto de partida. El viaje, el trayecto final, llevará a quien lea esta novela mucho más lejos: es un libro que explora entresijos morales, que se atreve con la duda, que se sacude la arena. Quiere ser literatura. En esta entrevista, Hameida nos cuenta por qué. El libro, publicado este 2025, está teniendo mucho éxito, y merece llegar aún más lejos. Hameida también publicó en 2023, aquella vez de la mano de 5W, un diálogo-libro con Nicolás Castellano: Historias contadas al oído.

‘La llamada‘, de Leila Guerriero, y ‘Calle Londres 38‘, de Philippe Sands.

Dos obras complementarias. Las dictaduras militares de finales del siglo pasado en Argentina y Chile entendidas como procesos que llegaron desde algún lugar y tuvieron consecuencias alargadas. Sobre la psicología individual y colectiva y sobre la justicia internacional. La prosa de Leila Guerriero y su obsesión por el detalle, por acercarnos lo más posible a la realidad más íntima de una mujer, se complementan con el plano amplio y más contextual que nos ofrece Sands. Víctimas y victimarios. Injusticia y búsqueda de justicia. Historia en perspectiva.

‘Como un latido en un micrófono‘, de Clara Queraltó.

Un “amor” inesperado de verano y el regreso a la ciudad, donde esa relación, de tintes turbios, estallará en mil pedazos. La manipulación de un hombre mayor sobre una mujer más joven contada con gran credibilidad, sin aprioris y con afán comprensivo pero nunca neutral. Dos puntos de vista. Tóxicos ambos.

‘Podrías hacer de esto algo bonito‘, de Maggie Smith.

De lectura obligada para hombres casados. Un divorcio contado desde un solo punto de vista, el de ella, con una prosa veloz, corta, hiriente muchas veces y a ratos —pocos— divertida. Sin afán educativo ni de autoayuda alguna pero de gran utilidad para la reflexión sobre cómo nos relatamos los sucesivos capítulos de nuestra vida y cómo cambia todo aquello que alguna vez dimos por hecho.

‘Mejor que muerto‘, de Fidel Moreno.

Es probable que muchos hombres podamos sentirnos identificados con un personaje que se complica la vida confundido por el aburrimiento, la crisis de los 40 y la necesidad de sentir algún tipo de excitación en medio de la cotidianeidad. Una divertida trama que no tardará en convertirse en guión de cine y excusa para mostrar a alguien que la lía sin sentido por Lavapiés.

‘Un ensayo: A la mierda la autoestima, dadme lucha de clases‘, de Jean Philippe Kindler

No llega a las cien páginas y su autor es un monologuista cómico que grita: Abajo el individualismo. Es importante reconocer que no, no lo hemos hecho todo mal, no todo es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad exclusiva ni nos hemos hecho a nosotros mismos en soledad e independencia. Demos un golpe encima de la mesa y paremos de una vez por todas con el discurso de la meritocracia —una de las mentiras más graves y dolorosas de nuestra época— que seguimos escuchando, convertido ya en mandamiento religioso. Este libro nos ayuda a liberarnos del dañino discurso de la psicología de la superación, la autoestima y el esfuerzo recompensado. Nos permite romper ese marco culposo y aceptarnos mejor desde posiciones consideradas profesional o comercialmente fracasadas desde las que dotarse de sentido y motivos para implicarse, de nuevo, en luchas colectivas.

‘Aliadas‘, de Txell Feixas

Cuando era corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Beirut, Txell Feixas conoció la historia de un equipo de baloncesto femenino en el campo de refugiados palestinos de Shatila. Majdi, un pintor, quería contribuir a que un grupo de niñas tuviera un futuro mejor. Una década después, Feixas —que siempre vuelve— volvió para contarlo. La autora de otro libro fundamental, Mujeres valientes, está ampliando cada vez más sus horizontes y este mismo año ha estrenado el documental Dones en lluita. Feixas da sentido al periodismo internacional y es una de las voces más reconocidas del momento.

‘La Amazonía‘, de Eliane Brum

Las guerras tienen frente de batalla. El colapso climático también: la Amazonía. Desde allí escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que con una prosa humanista recorre las contradicciones de la mayor selva tropical del planeta. Brum fue asesora de la extraordinaria exposición Amazonias. El futuro ancestral, que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) mantuvo durante meses en Barcelona y que ayudó a que muchas personas acostumbradas a la ciudad entraran, por fin, en la selva.

Rincón 5W

‘Historias de Gaza‘, de Mikel Ayestaran

Uno de los libros del año. Con esta recomendación no somos imparciales, porque es el libro de uno de nuestros fundadores. Crónica de crónicas, Historias de Gaza recorre una y otra vez la Franja: desde la historia, desde el periodismo, desde la experiencia. Para Mikel Ayestaran, que ha cubierto todas las ofensivas de Israel desde 2008 en la Franja —salvo la última, porque Israel no permite la entrada de prensa extranjera—, no hay un lugar como Gaza. En este libro explica por qué. Directo a la mente y al corazón.

‘La hipocresía solidaria‘, de Agus Morales

Uno de los libros con sello 5W, porque lo firma su director, Agus Morales. ¿Por qué unas víctimas importan menos que otras? La guerra de Ucrania demostró que es posible dar refugio y asistir a millones de personas sin que los servicios públicos se derrumben y sin que se desaten las alarmas. ¿Por qué no se hizo lo mismo con otros conflictos como Afganistán, donde los países de la OTAN tuvieron tropas desplegadas? Ocho años después del lanzamiento de No somos refugiados, radiografía global en forma de crónica de las personas sin refugio, llega La hipocresía solidaria, con el mismo espíritu pero señalando al sistema de (des)protección internacional.

‘África redonda‘, de Xavier Aldekoa

El fútbol —y en general el deporte— aparece una y otra vez en la obra de Xavier Aldekoa, otro de los cofundadores de 5W que este año ha sacado libro. La escritura de Aldekoa se desliza por el río Congo, nos cuenta qué pasa en Sudáfrica o recorre miles de kilómetros en el Sahel, pero siempre hay alguna rendija por la cual se cuela el fútbol y, en general, el deporte. Son momentos de pillería, de alegría, de sabiduría popular. Pocos como Aldekoa saben unir razón y emoción. El fútbol es uno de los elementos que ayudan a que esa argamasa cuaje. África redonda reúne crónicas, reportajes y artículos que ha publicado a lo largo de su carrera con el fútbol como centro. Una delicia para todos los públicos.

Ferial Laroul, una argelina de 23 años, se embarcó el 5 de octubre de 2021 en una patera rumbo a las islas Baleares. Más de dos años después, una noche de enero de 2023, el cuerpo de la joven se encontraba en una furgoneta estacionada frente a un hotel en Barcelona para ser repatriado a Argelia. Su madre y su hermana la habían podido localizar, identificar e iniciar los trámites para traer su cadáver de vuelta a casa. Pero el precio que tuvieron que pagar fue demasiado alto.

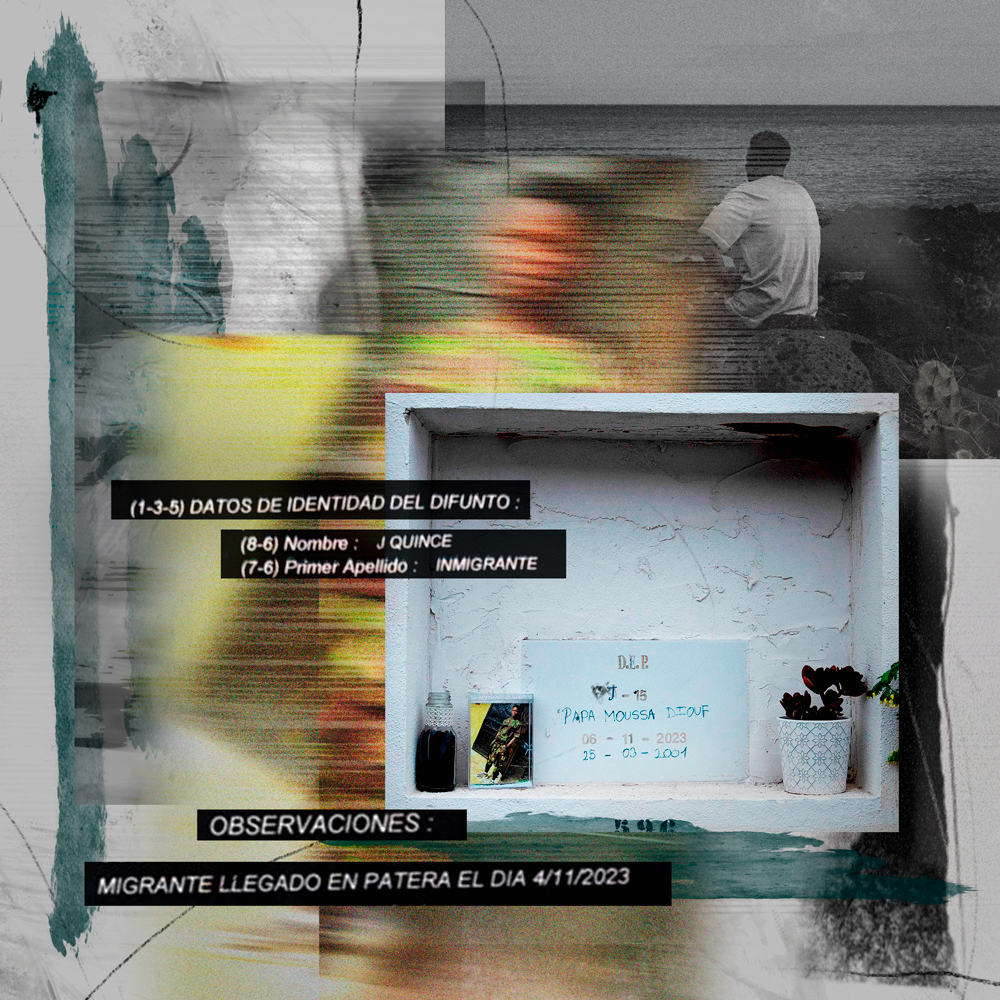

Papa Moussa, un senegalés de 22 años, se embarcó en un cayuco rumbo a la isla de El Hierro. Llegó el 4 de noviembre de 2023, pero murió dos días después. Las autoridades españolas le asignaron el nombre de “J-15”. Casi dos años más tarde, aquellos que lo conocieron antes de morir siguen luchando para devolverle su nombre real.

Ferial Laroul y Papa Moussa partieron sabiendo que el mar era un muro peligroso al que debían enfrentarse si querían llegar a Europa. Sabían que podía ser una trampa mortal. Pero sus familias descubrieron luego que la injusticia no se agota con la muerte. Después de perder la vida en la frontera se alza otra más alta: el muro burocrático que deja a los muertos sin nombre y a los vivos sin respuestas.

5W y Baynana han investigado los casos de Ferial y Papa Moussa para contar cómo se construye ese muro constante más allá de la muerte. El esfuerzo de los que intentan dar nombre a los muertos choca contra un sistema opaco que impide o dificulta la identificación de los cuerpos de migrantes. En ambos casos, fruto del vacío institucional, intervienen actores al margen del sistema para dar respuestas a las familias. Estas se ven atrapadas en una red donde la información sobre las víctimas se convierte, a veces, en mercancía.

Patera perdida

En la última década, las organizaciones humanitarias se han cansado de reclamar vías legales y seguras para llegar a Europa. Ferial Laroul y Papa Moussa sabían que no disponían de ellas, y por eso tuvieron que intentarlo a través del mar. Pero lo que no es tan visible al ojo público es que tampoco existen vías legales y seguras, más allá de la muerte, para identificar, nombrar y dar dignidad a las personas migrantes que pierden la vida en el mar. Por defecto, la necropolítica que gobierna las fronteras europeas las mata y las convierte en personas anónimas.

“Voy a viajar a España en barco, con pasaporte, de manera legal”, le dijo Ferial a su madre antes de partir.

El traficante —que se encuentra bajo prisión en Argelia— le había prometido salir en un barco turístico a cambio de 6.000 dólares. La madre de Ferial, Zahia, y su hermana, Siham, estuvieron esperando noticias durante días. Las primeras informaciones llegaron a través de redes sociales, una de las herramientas que más utilizan los familiares para conseguir pistas. Allí se difundieron, pocos días después de la salida, mensajes sobre una patera que había salido del norte de Argelia rumbo a las islas Baleares y que había desaparecido. Al no tener noticias sobre Ferial, Zahia y Siham sospecharon que quizá era la patera en la que viajaba ella.

Ferial no iba sola: la acompañaban su marido, Aissa, y su hijo de dos años y medio, Amjed. La responsabilidad de saber cuál era el paradero de todos ellos recayó sobre Siham, la única hermana de Ferial. Comenzó a buscar pistas sobre cuáles eran los canales para informarse. Pero el camino para acceder a la verdad, la justicia y la reparación está lleno de obstáculos para las familias de las personas que mueren o desaparecen en la ruta migratoria hacia Europa, en buena parte a causa de la falta de voluntad política y la descoordinación entre Estados.

Sin protocolos

Lo sabe bien Helena Maleno, porque lleva mucho tiempo reclamando que se faciliten esas búsquedas de las víctimas de las fronteras. Maleno es fundadora del colectivo Caminando Fronteras, que denuncia vulneraciones de derechos humanos desde 2002. “Cuando una familia inicia un proceso de búsqueda, lo hace tocando absolutamente todas las puertas. Porque aunque lo intente hacer por la vía oficial, poniendo una denuncia de desaparición en una comisaría, el acceso para ellos es bastante complicado y muchas veces no se aceptan”, dice. “Muchas familias se encuentran en situación irregular en los países europeos y no se atreven a denunciar. Tampoco hay un mecanismo que les permita hacerlo desde sus países de origen”.

Cuenta Maleno que, cuando algunas de estas familias acuden a las comisarías, se las deriva a organizaciones sociales sin registrar la denuncia.

“Si desaparece tu padre con alzhéimer, no irás a una organización social a decir que tu padre ha desaparecido… Te vas directamente a la policía”, dice.

Coincide con Maleno el forense José Luis Prieto, coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Patología Forense (SEPAF) sobre la identificación de migrantes fallecidos en frontera.

“Uno de los problemas que hay en España es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo investigan una desaparición si hay una denuncia previa. Pero sin el registro de estas denuncias, esos casos no existen realmente para la administración española”. El forense ha trabajado desde 2015 para que se unifiquen criterios y para que exista un mecanismo legal con el cual los médicos forenses puedan cruzar datos de personas desaparecidas y cuerpos hallados, pero a día de hoy ese mecanismo sigue sin existir. “Cuando aparece un cadáver que no está identificado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no lo pueden vincular a ninguna desaparición porque no hay denuncia”.

Quince días después de la desaparición de Ferial, el 20 de octubre de 2021, llegó a la costa sur de Formentera, en la zona de S’Estufador, un cadáver en avanzado estado de descomposición. El cuerpo se encontraba en proceso de saponificación, según se indica en el informe de la autopsia, realizada dos días después. La causa de la muerte: “Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales”.

“Nosotros, como médicos forenses, no podemos conectar de ninguna manera con las bases de personas que están desaparecidas. Carecemos de esa información. Podemos tener perfiles genéticos y un estudio forense muy bueno y detallado, pero eso no lleva a ningún sitio si no podemos acceder a la base”, explica José Luis Prieto.

La base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH) depende del Ministerio del Interior. A los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en España no se les permite buscar coincidencias con la base de personas desaparecidas para una eventual identificación. Según Prieto, este es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los forenses para poder identificar cuerpos. Estos cadáveres no están categorizados de ninguna manera, y por lo tanto es difícil tener datos específicos sobre muertes de personas migrantes.

Tanto el Ministerio del Interior como el de Justicia han declinado las solicitudes que hicimos de datos sobre cadáveres hallados en costas españolas, alegando que su obtención “excede” sus capacidades. El Ministerio del Interior remitió a los datos que engloban a todos los desaparecidos a nivel nacional, disponibles en el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos, que cifra en 5.646 los cadáveres hallados entre 2010 y 2024, de los cuales 1.690 fueron identificados.

“Existe una necesidad urgente de tener un protocolo que sea común para todos los IMLCF, sobre todo aquellos que trabajan en el problema de la identificación de migrantes”, dice el forense. “Existe también la necesidad de tener una base de datos centralizada que reúna toda esa información, en la que haya una referencia específica a los casos que pueden ser de muerte en frontera y migrantes”.

El entierro de Ferial

Ferial no pudo ser identificada antes de que se diera la orden de inhumación. La joven fue enterrada sin nombre el 9 de noviembre de 2021 en la Calle de Sa Ruda, hilera 60, nicho 1 del cementerio municipal de Formentera, según el documento de autorización de su inhumación.

Mientras, su hermana Siham seguía buscando sin descanso. Contactó con todas las personas que creía que podrían ayudarla, publicó vídeos en redes sociales contando el caso y pidiendo información y se puso en contacto con el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), una oenegé española que, desde 2017, se presenta como alternativa para la búsqueda e identificación de personas migrantes fallecidas o desaparecidas en el mar.

En un correo electrónico, CIPIMD pidió a Siham documentos de identidad y le aseguró que tenía información sobre el caso de su hermana. Ningún organismo oficial había contactado con la familia previamente.

Siham estableció contacto con María Ángeles Colsa, directora de CIPIMD, y con Francisco Clemente, un joven andaluz de 28 años que hasta hace unos meses colaboraba con esa organización. Tanto Clemente como Colsa están imputados en un proceso judicial que se inició en marzo de 2024. Zahia, la madre de Ferial y Siham, cuenta a Baynana y 5W en una videollamada desde Argelia que ambos se pusieron en contacto con ellas para pedir los documentos de Ferial y ayudar con la repatriación del cuerpo.

Unos días más tarde, el Diario de Ibiza publicó que el cuerpo encontrado podría pertenecer a Ferial. En el artículo se publicaba también una fotografía que, horas antes de partir, la joven argelina había mandado a su hermana. En la imagen se le ve serena, junto a su hijo Amjed, enfundado en un anorak azul y un gorro de lana con un osito sonriente en la frente. Ferial hace el símbolo de la victoria con los dedos de la mano derecha. Esa, sin embargo, no sería la última imagen que Siham vería de su hermana.

Fotografías y familias

Francisco Clemente viste tejanos y una chaqueta negra, gafas de pasta y unas botas viejas que se acabarán rompiendo mientras recorremos las playas de Almería que tanto frecuenta. Es conocido entre las familias de migrantes marroquíes y argelinas por su intensa actividad en Facebook, donde tiene más de 260.000 seguidores.

El joven almeriense recuerda bien el caso de Ferial en el que estuvo implicado.

“A esa familia le había enviado las fotos de la autopsia completa del cuerpo. Me las habían pedido. Fue algo que no debí hacer, pero lo hice”, dice Clemente, que está siendo investigado por el manejo de información relacionada con las identificaciones de personas muertas en la frontera.

En las imágenes se observa un cuerpo sometido a una autopsia, tendido sobre una superficie metálica perforada. El rostro aparece esqueletizado, irreconocible. Algunas fotografías fueron tomadas antes de abrir el cuerpo, y en ellas aún se ve la camiseta amarilla que vestía cuando se ahogó. Otras capturan distintos detalles del procedimiento forense. También hay fotografías que muestran el cadáver en la playa.

Compartir este tipo de información privilegiada ha sido una práctica recurrente durante años. Aunque se ha hecho bajo el supuesto objetivo de identificar a las personas fallecidas en el mar, ha generado consecuencias graves, especialmente cuando el estado de los cuerpos no permite una identificación visual clara, como ocurrió en el caso de Ferial. La recepción de estas imágenes ha provocado confusión en las familias que hemos entrevistado.

“Esto, además de ser desagradable, es totalmente reprobable”, critica un miembro del servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la unidad encargada del análisis forense y la investigación de pruebas en casos judiciales. Pese a ello, la fuente, que pide mantener el anonimato, admite que hay una “buena colaboración” entre Guardia Civil y oenegés, siempre con el objetivo de encontrar a los desaparecidos e identificar los cadáveres.

“Nosotros enviamos una descripción física, así como detalles sobre los enseres personales que pudiera portar el cadáver”, dice. “No se envían fotos de los rostros, solo en algunos casos imágenes de la ropa que pudiera estar llevando. A las familias se les solicitan fotos de sus seres queridos”.

Pero esta no es la norma que se ha seguido en todos los casos.

Cuando la descripción que hacen los familiares de una persona desaparecida coincide con la de un cuerpo sin identificar, el juez les solicita, a través de Interpol, que se hagan pruebas de ADN para confirmar la identidad. Esas pruebas solo se aceptan en caso de que haya un cadáver con el que cotejarlas. En el caso de Ferial, con el cuerpo ya enterrado, el juez solicitó a la familia las pruebas de ADN porque la descripción que había dado Siham coincidía con la del cuerpo hallado. Finalmente, tras un largo proceso donde se confirmó la identidad, se pudo exhumar el cuerpo y repatriarlo a Argelia. La embajada argelina en España suele asumir el coste de las repatriaciones, y así lo hizo también en el caso de Ferial.

“Cuando me la llevé, el enterrador de Formentera lloraba. Le ponía flores a menudo”, cuenta la encargada de la funeraria que repatrió el cuerpo, que prefiere mantener el anonimato. El 22 de marzo de 2023, un año y medio después de haber emprendido el viaje, los restos de Ferial Laroul llegaron a Argelia para ser enterrados.

Pero Siham no pudo borrar de su cabeza aquellas imágenes, ni los meses agónicos de búsqueda ni el recuerdo de su sobrino de dos años y medio, Amjed, quien sigue desaparecido tras el naufragio. En redes sociales, denunció la manipulación que había sufrido por parte de muchas personas a las que había contactado para pedir ayuda durante la búsqueda y repatriación de su hermana. El proceso fue demasiado para ella.

“Mi hija no pudo asimilar aquellas fotos. Antes ya sufría ansiedad, pero después de recibir esas imágenes entró en una depresión, aunque no me contaba los detalles para no preocuparme. Se lo guardaba todo”, cuenta su madre, rodeada por los cuatro hijos de Siham, por videollamada desde Argelia.

En un vídeo que Siham envió el 21 de abril de 2024 a otra de las personas que suele actuar de intermediaria entre las familias y los actores implicados en las identificaciones y repatriaciones, habla del impacto que le causaron esas fotos de su hermana mientras muestra un puñado de medicamentos.

“Francisco [Clemente], destruiste mi estado psicológico, estos son medicamentos que tomo […]. Me estoy tratando en un hospital de enfermedades mentales debido a esas fotos de mi hermana. Estoy dispuesta a presentar una denuncia, pero no sé cómo. En la llamada, él me dijo: ‘No le digas a nadie, o no te devolveré el cadáver de tu hermana!. Insha’Allah, que este mensaje llegue a algún juez o abogado”.

Dos meses después de enviar este vídeo, la tarde del 22 de julio de 2024, Siham abrazó a su madre y le dijo: “Perdóname, te quiero mucho”. Luego se dirigió a su habitación, tomó las pastillas de su tratamiento y, de repente, comenzó a vomitar un líquido blanco. Fue trasladada al hospital, pero falleció.

“Me detuvieron el año pasado. Pensaban que yo abría las cámaras frigoríficas [para hacer las fotos], pero los mismos que me han detenido son los que me mandaron fotos. Yo no he hecho una foto a un cadáver nunca”, dice Francisco Clemente mientras pasea por la playa. “Ahora mismo no puedo salir del país, me quitaron el pasaporte, hace poco volvió a venir la Guardia Civil a mi casa. Mi cuenta bancaria está bloqueada. Me acusan de haber matado a una testigo protegida que se ve que iba de cara contra mí… Se ve que la chica se suicidó”.

Clemente habla de Siham. Mientras cuenta todo esto, no deja de mirar el teléfono, donde tiene abierta su página de Facebook.

La de Ferial no es la única fotografía que Clemente mandó. Clemente tampoco es el único que está siendo investigado por el manejo de información en torno a las identificaciones de personas muertas en frontera en España. Durante la elaboración de este reportaje hemos tenido acceso a más de diez imágenes de cadáveres encontrados en las costas españolas entre 2020 y 2023 que han circulado entre familiares y fueron enviadas por distintos intermediarios. Algunas imágenes también fueron publicadas en redes sociales, según una revisión independiente que hicimos y un informe de la Policía.

Al margen de los canales oficiales

La Guardia Civil detuvo en marzo de 2024 a 14 personas en las provincias de Murcia, Cartagena, Almería y Jaén en el marco de una operación contra una supuesta “organización criminal que se lucraba con la identificación y repatriación de los cuerpos de personas migrantes” .

Entre los imputados se encuentran Francisco Clemente, Maria Ángeles Colsa, la directora de la funeraria que gestionó la repatriación del cuerpo de Ferial y la intermediaria a quien Siham envió el vídeo. También propietarios y empleados de funerarias, forenses e incluso auxiliares de distintos Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses españoles.

La Verdad y El País publicaron detalles abundantes sobre este caso. La Guardia Civil describe una supuesta trama en la que se obtenía “beneficio económico” a través de la gestión de identificaciones y repatriaciones de personas migrantes fallecidas. Según se especifica en el sumario del caso, cuando aparece un cuerpo, especialmente el de alguien que ha llegado en patera, “varias funerarias compiten por hacerse cargo del fallecido y gestionar su repatriación al país de origen”. Este proceso puede costar entre 2.000 y 7.000 euros.

Los implicados accedían presuntamente a imágenes de cadáveres de origen árabe ahogados en el mar, tomadas en el interior de los IMLCF de Murcia, Cartagena y Almería, como las imágenes del caso de Ferial. Este material gráfico era obtenido con la colaboración de trabajadores de estas instituciones, quienes recibían supuestamente “pagos en efectivo a cambio”, según un informe confidencial de la Guardia Civil. Posteriormente, las imágenes eran utilizadas para contactar con familiares de las víctimas en Marruecos y Argelia, desesperadas por obtener cualquier información de sus hijos desaparecidos.

La investigación judicial, que todavía sigue en curso, imputó meses después a un exasesor del Ministerio de Justicia por compartir presuntamente fotos de cadáveres e información confidencial con CIPIMID sin autorización judicial. El imputado, que fue director del IMLCF de Murcia, actuaba supuestamente como “facilitador” de datos para que funerarias afines agilizaran identificaciones y gestionaran repatriaciones con fines lucrativos, según recoge el auto judicial.

En conversación telefónica, el exasesor asegura: “El procedimiento judicial se está ramificando a niveles extraordinarios, están siendo investigados prácticamente toda la plantilla de la Guardia Civil de toda la costa, de Alicante, Murcia, de Almería, de Baleares y de Melilla”.

Añade que la única forma de conseguir información ante mortem es “recurrir a las oenegés, a los testigos o a los familiares. No hay otra manera de conseguir acercarse”. “Colsa y su oenegé también están investigadas; y es una oenegé que no solo está registrada oficialmente, sino que además tiene convenios con la Guardia Civil”.

Aunque CIPIMD y la Guardia Civil estuvieron trabajando en la formalización de un convenio, este nunca se llegó a firmar, según ha confirmado la propia Colsa. No existe ningún convenio firmado entre las organizaciones sociales y el Estado para intercambiar información de manera oficial y poder llegar a hacer estas identificaciones. El único convenio que existía y que se firmó en 2017 entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja ya no está en vigor, según confirman fuentes de esta entidad.

Que no exista una vía formal para compartir información es, según el forense José Luis Prieto, “un riesgo que ya hemos visto los efectos que tiene”. Por eso Prieto insiste en la importancia de crear una herramienta que permita a los forenses y a todas las personas implicadas en las identificaciones trabajar en un entorno seguro.

J-15 se llama Papa Moussa

El senegalés Abdulay, de 31 años, vive en el sur de Tenerife. A menudo se sienta en la playa, frente al océano Atlántico, pero no se baña porque el mar le da miedo. Hace un año y medio se embarcó desde Senegal en un cayuco con más de 200 personas, junto a su tío Assane y su primo hermano, al que llamaba simplemente “hermano”: Papa Moussa. Llegaron el 4 de noviembre a El Hierro, la isla más pequeña de Canarias, que desde hace dos años es el principal punto de entrada de personas migrantes a través del mar. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 llegaron a El Hierro 23.994 personas por vía marítima, más del doble de la población censada en la isla.

“Queríamos hacer el viaje los tres: Papa Moussa, nuestra hermana pequeña y yo”, cuenta Abdulay con la vista puesta en el horizonte. Antes de tomar la decisión de subirse a un cayuco, Abdulay había intentado viajar tres veces de manera regular, pero las tres le denegaron el visado. “Ella se fue primero, sin decirnos nada. Cuando llevábamos cinco días sin saber nada de ella, le compré el pasaje a mi hermano y nos fuimos. Mi tío Assane también vino”.

Estuvieron seis días en el mar. Papa Moussa bebió agua del mar porque en la embarcación no tenían agua, y empezó a encontrarse mal. Cuando llegaron, estaba muy débil. Tuvieron que ayudarle a bajar del cayuco.

Papa Moussa fue uno de los primeros en desembarcar. En el puerto de La Restinga —el principal punto de llegada de cayucos en El Hierro—, la Cruz Roja asigna a cada persona una letra y un número: la letra identifica la patera y el número depende del orden de desembarco. La patera de Papa Moussa era la J y él fue la persona número 15 en bajar, por eso le asignaron ese nombre, J-15, que le perseguiría hasta la muerte pese a que muchas personas en El Hierro ya sabían su nombre real.

Como de costumbre, los recién llegados pasaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde son retenidos durante un máximo de 72 horas, se les hace una identificación policial, un reconocimiento médico y se inician, en principio, los trámites administrativos. En el CATE de El Hierro hay un grupo de voluntarios, Corazón Naranja, que trabaja con Protección Civil y al que se le permite la entrada; es un apoyo clave para las personas migrantes durante esas primeras horas. Teseida, voluntaria de Corazón Naranja, estaba allí cuando llegaron Papa Moussa, Abdulay y Assane.

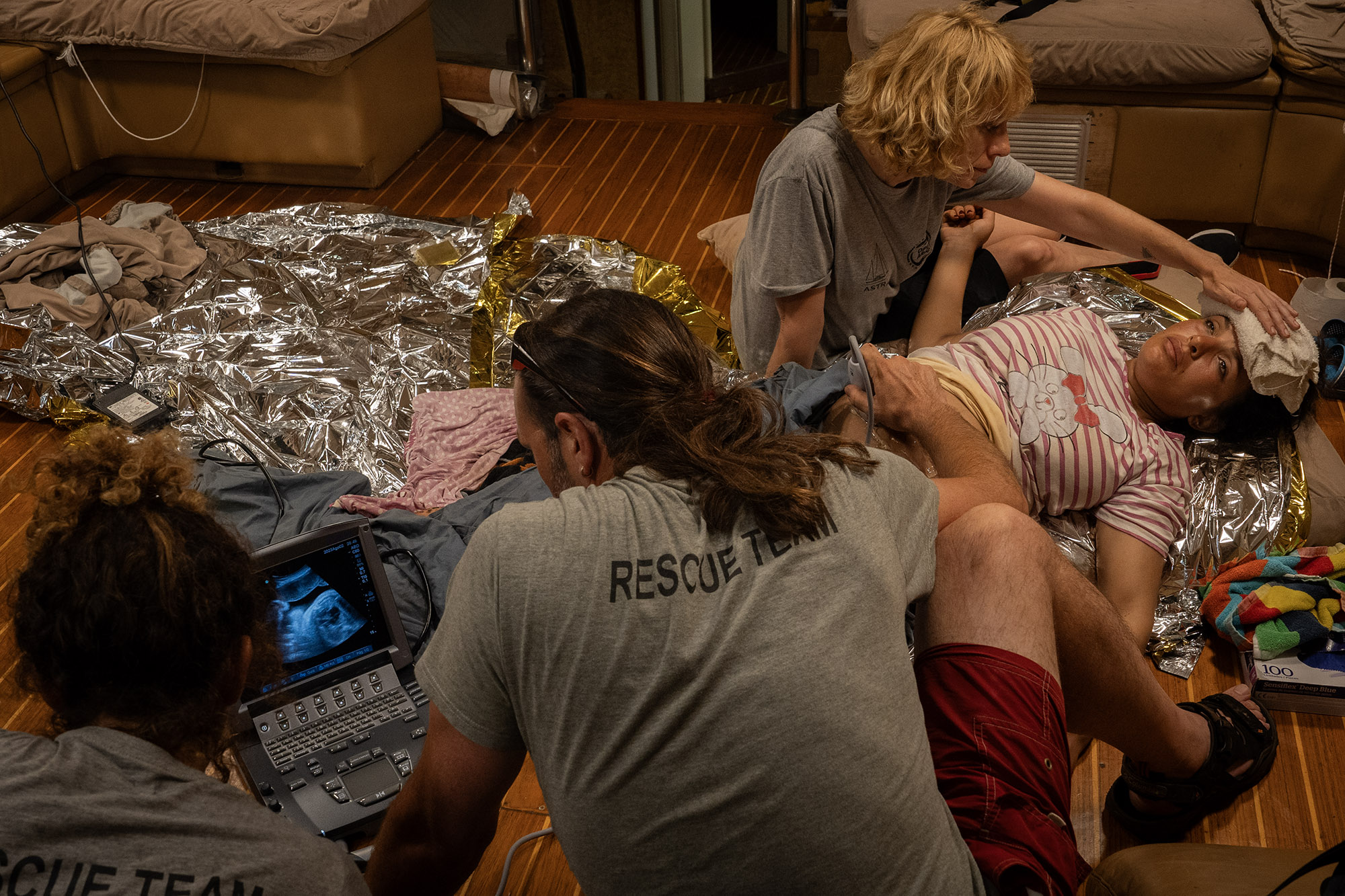

“Llegaron de madrugada. A Papa Moussa lo traían casi en volandas, porque no podía caminar. Se acostaron. Por la mañana, cuando se levantaron, el tío de Papa Moussa me vino a buscar porque su sobrino no se encontraba bien, le dolían las piernas. Cuando levanté el chándal… Aquello era una monstruosidad. Nunca había visto nada igual. Tenía una inflamación de la rodilla para abajo. Llamamos a la ambulancia y se lo llevaron”.

El tío se pasó todo el día preguntando por Papa Moussa, quería ir a verlo pero no podía salir del CATE. Finalmente, al día siguiente, gracias a la intermediación e insistencia de Teseida, consiguieron hacer una videollamada.

“Él estaba en la cama del hospital, estirado. Pero no podía hablar, solo balbuceaba, hablaba mal. El médico me dijo que tranquilo, que Papa Moussa estaría bien”, cuenta su tío, Assane, por teléfono desde Lepe (Andalucía).

Pero pocas horas después de esa videollamada, Papa Moussa falleció. Nadie se puso en contacto con el tío hasta días después.

“De lunes a viernes hablé con su familia en Senegal y le dije que estaba bien. Yo no sabía que estaba muerto. Cuando me enteré, no sabía cómo contárselo”, recuerda, y su voz se rompe. “Cuando el padre de Papa Moussa se enteró, quería el certificado de defunción, porque no se lo creía”.

Fue de nuevo Teseida quién tiró de contactos para conseguir ese certificado.

“Un día me llamó Assane para decirme que la familia necesitaba un certificado de defunción para arreglar papeles, porque Papa Moussa tenía hijos en Senegal. Fui al juzgado, pregunté y me dijeron que sí”.

Sin embargo, ese certificado de defunción no ha servido ni para convencer a la familia de la muerte de Papa Moussa ni para arreglar papeles en Senegal. El nombre del difunto en ese certificado es “J QUINCE” y el apellido, “INMIGRANTE”.

“Hablé con una amiga que trabajaba en el juzgado”, dice Teseida. “En cuanto le conté el caso, abrió un expediente. Me llamaron de la Guardia Civil para preguntarme sobre mi relación con Papa Moussa, me enseñaron fotos del cadáver y dije que sí que era él, y que había viajado con familiares que estaban dispuestos a hacerse un ADN”.

Pero entonces se dieron cuenta de que en el hospital no le habían tomado muestras de ningún tipo para poder hacer su ADN, así que hubo que solicitar una orden de exhumación, que tardó más de ocho meses.

Al tío de Papa Moussa todavía no le han llamado para hacerse las pruebas y Abdulay, el primo hermano, viajó a El Hierro para hacerla, pero hasta el momento no ha sabido nada más.

El problema es que, para que las pruebas de ADN den resultados fiables, tienen que ser de familiares directos: padres biológicos o hijos. Las extraídas de primos y tíos son menos precisas y no suelen funcionar. A los padres, que están en Senegal, no les han solicitado las pruebas de ADN.

Que la verdad no se borre

Una de las reivindicaciones más comunes entre las organizaciones defensoras de los derechos migrantes es que se debe permitir a los familiares acceder a las embajadas o consulados españoles para que puedan hacer las denuncias de desaparición y se les tomen las muestras para hacer los perfiles de ADN.

El forense Prieto afirma que, si fuera así, “los familiares podrían ir a esas oficinas consulares a denunciar esa desaparición y se podrían tomar las muestras de referencia. Eso tendría un cauce legal y formal que permitiría que toda esa información y todos los perfiles genéticos se pudieran introducir en el procedimiento judicial y sirvieran para que nosotros pudiésemos realizar nuestros cotejos comparativos”.

La activista Maleno denuncia que existe un claro racismo institucional en estos casos. “Lo que hay que entender es que el tema de las desapariciones se aborda de una manera en el norte global y de otra en el sur global. Claro que estas desapariciones constan, hay registros, hay denuncias en origen; allí las víctimas existen y se contabilizan. Pero para muchas de esas familias los protocolos se terminan ahí porque no hay una acción transnacional que permita un intercambio de información fluido entre los países para dar respuesta a las familias”.

En la lápida de Papa Moussa se lee: “DEP J-15 6-11-2023”. Indira, la hija de Teseida, también voluntaria de Corazón Naranja, se acerca cuando puede al cementerio de Mocanal para escribir en mayúsculas y con rotulador negro su nombre completo, Papa Moussa Diouf, y la fecha de su nacimiento: 25-3-2001. Las inclemencias del tiempo borran las letras y los números, pero Indira los escribe y reescribe para evitar que el polvo y la indiferencia oficial arrebaten a Papa Moussa su verdadera identidad.

Haridian Marichal, periodista herreña, conoce de cerca la historia que hay detrás de prácticamente todas esas lápidas repletas de números, letras y fechas. Aunque no siempre puede identificar a las personas allí enterradas, sí puede contar qué ocurrió en la mayoría de casos.

En los cementerios herreños hay decenas de tumbas sin identificar; además de las letras, números y fechas, en la mayoría de ellas se lee: “INMIGRANTE”. Las primeras tumbas datan de 2007, pero la gran mayoría tiene fecha posterior a 2022, el momento en que las muertes aumentaron más. En los cementerios que hemos visitado hay al menos 75 tumbas de este tipo, distribuidas entre los de El Pinar (44), Valverde (10), La Frontera (9) y Mocanal (12).

Ante el vacío institucional, en El Hierro existe también una red extraoficial que remueve tierra y cielo para lograr identificar y derribar esos muros burocráticos que deben sortear las personas migrantes incluso después de la muerte. Redes informales con vocación solidaria que tocan el material sensible que deberían manejar las autoridades.

“En El Hierro nos ayudamos mucho. Aquí hay mucho trasvase de muchos datos, de mucho aprendizaje y de saltarte todos los pasos oficiales que te puedas imaginar. Tienes que hacer la parte no oficial para que después las familias puedan llegar a la oficial”, dice Haridian.

Cuando pasamos frente a la lápida de J-15, Haridian se detiene y la limpia.

“J-15 fue de esas primeras historias que nos hizo dar ese golpe de realidad. J-15 es Papa y a Papa le pusimos cara. Porque a través de las voluntarias de Corazón Naranja, los compañeros del hospital, los periodistas especializados y las personas que estábamos aquí en El Hierro, empezamos a atar cabos y obtuvimos una fotografía de Papa. La tenemos aquí”, dice Haridian tocándose el corazón.

Esta crónica se hizo con el apoyo de Journalismfund Europe

Perdieron cuando estaban a punto de ganar. Y fue retransmitido en directo.

Eran las 9.30 de la mañana del 28 de mayo de 2025 en la isla de El Hierro. Todo estaba preparado en el puerto de la Restinga para desembarcar a las 152 personas de un cayuco que ya se avistaba en el horizonte. Su origen era la costa africana occidental, pero no estaba del todo claro: según fuentes policiales, había salido cinco días antes de Nouakchott, pero también había especulaciones sobre si era una embarcación que había salido diez días atrás, procedente de Guinea, y de cuya existencia ya había alertado la oenegé Caminando Fronteras.

En el muelle, aquella mañana, estaban los equipos de Cruz Roja, estaban los cuerpos de seguridad del Estado, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales y la tripulación de la Salvamar Diphda. Toda la maquinaria estaba en marcha para acompañar el cayuco de unos 22 metros de eslora a amarrar en el muelle. Solo faltaba la recta final.

La televisión canaria retransmitía en directo la entrada aparentemente tranquila del cayuco en la isla, pero de repente, ante los ojos de todo el mundo, el cayuco volcó.

Los testigos, los que acostumbran a aparecer en este tipo de reportajes con nombres y apellidos —frente al anonimato de supervivientes y muertos—, describen lo sucedido como un deasastre. “De repente se oyeron gritos, me estaba tomando una cerveza y salí disparado, sin pagar ni nada, me quise tirar al agua, pero no me dejaron. Fue un horror”, cuenta un turista visiblemente emocionado. Los trabajadores de las escuelas de buceo del puerto también acudieron a socorrer la embarcación. “Los aros salvavidas que tanto costó meter en la Salvamar salvaron muchas vidas”, cuenta un miembro del Cabildo Insular de El Hierro.

Pero no las suficientes. La mañana del 28 de mayo quedará marcada para siempre en la historia de la isla. Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa estuvieron solo a 5 metros de lograrlo, pero a ellas nadie las pudo salvar. Por eso, en su recuerdo, estos serán los únicos nombres propios que aparecerán en esta crónica. Nombres que se acostumbran a esconder y que son los que más importan en un naufragio, por encima de responsables políticos, portavoces y activistas.

Siete nombres, siete vidas, siete sueños que se ahogaron en la indiferencia.

“Si se muere la gente a medio metro del muelle, algo no hacemos bien”, decía el presidente del Cabildo de la isla de El Hierro horas después del naufragio.

Desde hace años, los trabajadores de Salvamento Marítimo insisten en que se necesitan más recursos, mejores condiciones de trabajo, mejor equipamiento y más tripulación en las embarcaciones. El naufragio de EL Hierro demuestra, una vez más, que no se les ha escuchado lo suficiente.

Esta crónica visual es un intento de preservar la memoria de las mujeres y niñas que vinieron persiguiendo ese sueño europeo, tan romantizado y cruel, y que hoy están enterradas en los cementerios de El Hierro. Una tierra poblada de demasiadas tumbas de personas a las que el mar quitó la vida. Aunque quien les quitó la vida, en realidad, no fue el mar, sino la política migratoria europea, que ha convertido las fronteras en un escenario de muerte.

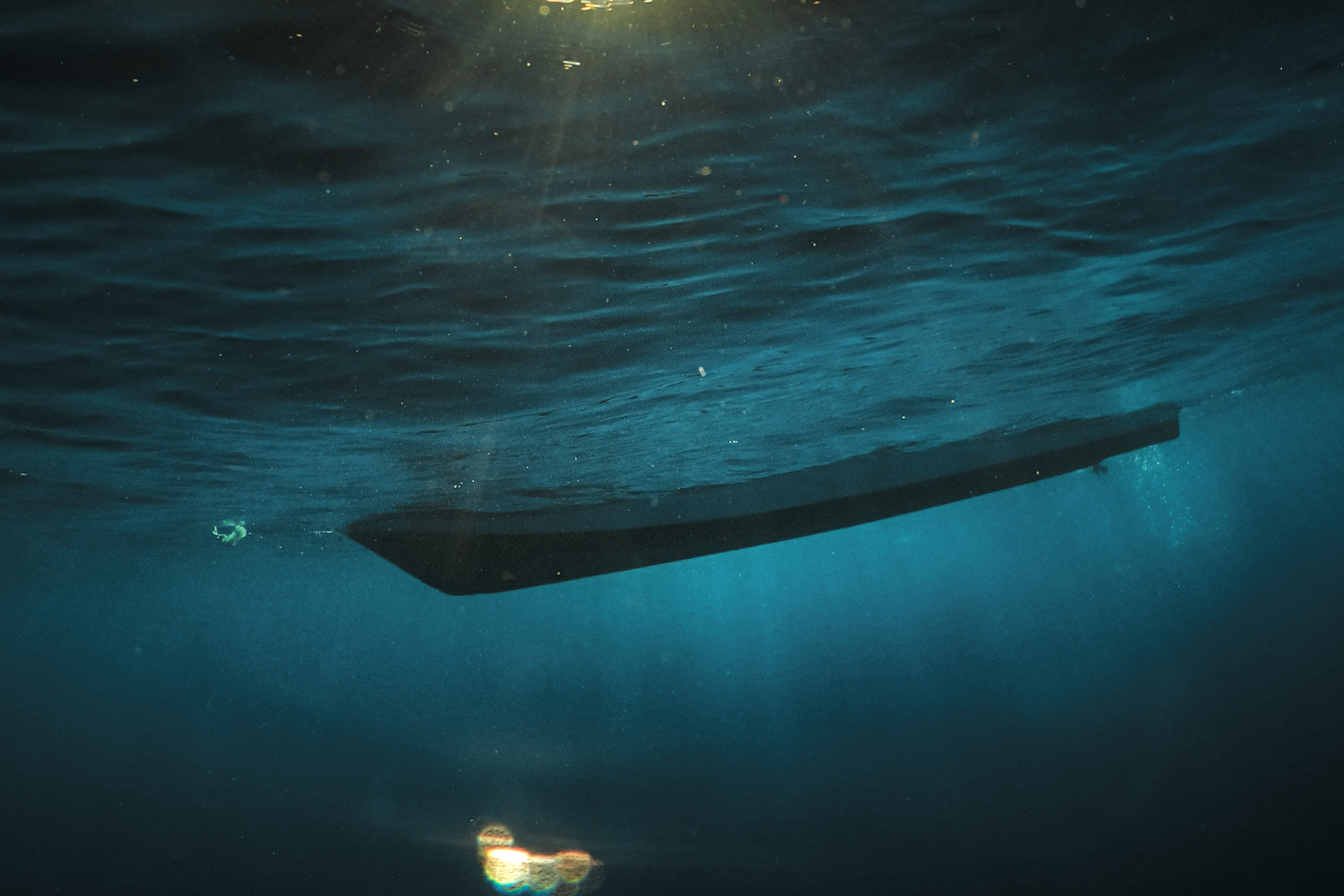

En el puerto de la Restinga descansa el cayuco que cruzó el océano Atlántico con 152 personas a bordo. A bordo iban personas de Guinea, Mali, Senegal y Mauritania. Eran 78 hombres, 45 mujeres, 19 niñas y 10 niños. “No es frecuente ver tantos núcleos familiares en una misma embarcación”, comenta una de las activistas más implicadas en preservar la memoria de las víctimas de las fronteras en El Hierro.

Las siete muertas son mujeres: cuatro adultas y tres niñas. “En estos últimos años que he estado trabajando en El Hierro, he visto como mucho tres o cuatro mujeres. Es la primera vez que hay tantas mujeres y niñas entre las víctimas”, dice el forense de El Hierro, que ha estado toda la mañana tomando muestras de sangre y preparando la burocracia para que puedan ser enterradas lo antes posible.

En el Hierro solo hay dos neveras para preservar los cadáveres. Están en la sala de autopsias, en el municipio de La Frontera. Cuando se acumulan los cadáveres, tienen que utilizar también la sala de velatorio para mantenerlos fríos. “Esta vez tenemos el nombre de todas, porque aunque la documentación cayó al mar, pudieron ser identificadas por familiares o compañeros que quedaron vivos”, cuenta el forense.

De nuevo: Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara, Aissatou Tabassa.

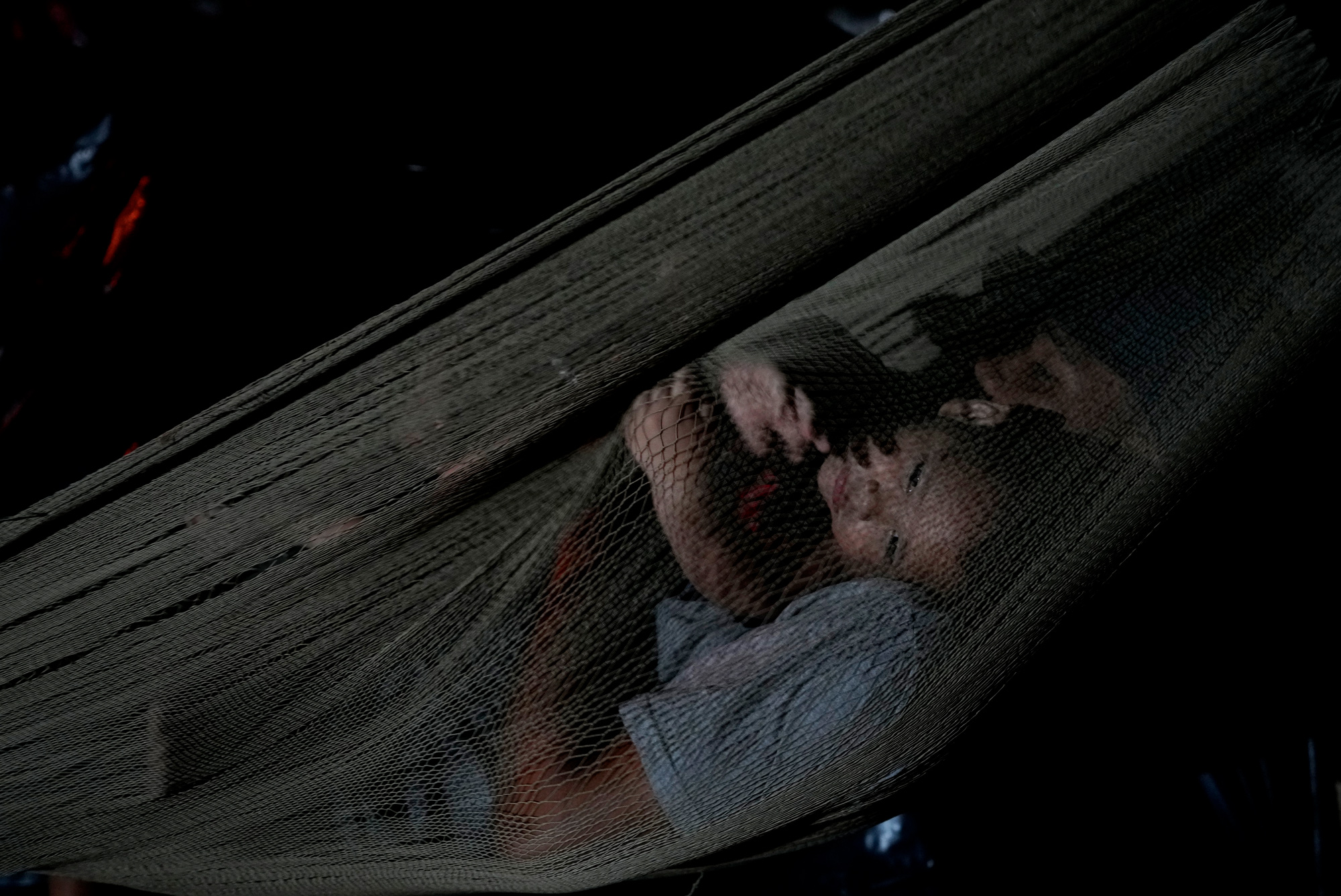

Entre las personas fallecidas había tres niñas. La primera que se identificó fue Fatoumatta Banaro: viajaba con su madre, su hermana mayor y su hermano pequeño, y murió en el hospital de El Hierro. Todo estaba preparado para enterrarla al día siguiente del naufragio, la mañana del 29 de mayo, pero un error en la documentación hizo que se retrasara. Habían confundido su nombre con el de la hermana mayor que viajaba junto a ella. Los incansables voluntarios de la organización Corazón Naranja subsanaron el error y la pequeña fue enterrada la mañana del 30 de mayo, Día de Canarias. Un día festivo que en El Hierro se convirtió en un día de luto.

A las 12 del mediodía todo estaba listo en el cementerio de Valverde para enterrar a Fattoumata que murió a los 12 años. A la ceremonia asistieron la madre de Fattoumata y su hermana mayor: una escena nada habitual, porque en este tipo de entierros, si se producen, rara vez están los familiares, por motivos obvios.

Madre y hermana fueron rodeadas durante la despedida por las vecinas de El Hierro, que se abrazaban unas a otras sin esconder las lágrimas. “Es la primera vez que asisten a un entierro familiares que todavía están bajo custodia policial tras la llegada. No podía ser de otra manera”, dice una de las voluntarias de Corazón Naranja que estuvo acompañando a los supervivientes desde el primer momento.

Antes de dar sepultura a Fattoumata, otra de las voluntarias de Corazón Naranja leyó la primera sura del Corán, como es habitual en la liturgia islámica. En los cementerios de El Hierro hay muchas tumbas sin nombre, por eso que en esta ocasión se conozcan los nombres es un pequeño alivio dentro del desastre, porque es lo que permite hacer el duelo.

De nuevo: Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa.

A las 5 de la tarde llegaron al cementerio de La Frontera los cadáveres de Adama Keita y su pequeña de 4 años, Mami Kamara, para ser sepultados. Madre e hija habían viajado en la misma embarcación. “Por suerte, murieron juntas”, decía el forense mientras preparaba los registros de defunción en su despacho el día anterior. También fueron enterradas juntas.

Esta voluntaria y periodista de El Hierro es la memoria de las personas migrantes que fallecieron camino a El Hierro. Sabe las historias de todas y las cuenta una y otra vez para que no sean olvidadas. Gracias a personas como ella, Fatoumatta Banaro, Mami Kamara, Adama Keita, Mariama, Sarah Samoura, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa también serán contadas y recordadas.

El último entierro se hizo en el cementerio de El Pinar, el que más muertes a causa de naufragios acoge en El Hierro. Esta es la localidad a la que pertenece el puerto de la Restinga, y por lo tanto es donde corresponde enterrar a las personas que fallecen en ruta. Su alcalde, que es el primer y único alcalde que ha tenido El Pinar hasta ahora, no lo duda: “Son humanos, igual que nosotros, qué hay qué hacer. Mientras esté yo aquí, se enterrarán en el cementerio todos los que haga falta”.

Cuando hay tantas muertes en un mismo naufragio, otros municipios dan apoyo a El Pinar. Por eso Adama y Mami han sido enterradas en el cementerio de La Frontera. Este pequeño municipio de poco más de 2.000 habitantes tiene en su cementerio a más de 40 personas víctimas de las fronteras. Conviven tumbas sin nombre con otras que llevan inscritas en la lápida nombres españoles, de vecinos de El Hierro. Al funeral de Mariama, Sarah Samoura, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa pudieron asistir familiares de la pequeña Aissatou: su madre, su hermana pequeña y su tío, que fueron arropados por las voluntarias de Cruz Roja y las vecinas de El Pinar.

Estos son algunos de los objetos que llevaban Mariama, Makia Binti y las pequeñas Mami Kamara y Aissatou Tabassa. “Normalmente estos objetos quedan en los juzgados hasta no se sabe cuándo”, dice el forense. Pero en este naufragio los objetos tienen nombre, tienen propietaria, y eso significa que seguramente no quedarán en un armario olvidados.

“Los cadáveres de las mujeres estaban llenos de moratones a causa de los golpes que se dieron seguramente al querer salir tras el vuelco”, decía el forense mientras miraba las fotografías.

La pequeña Aissatou, de 5 años, fue la última víctima que se encontró. Al principio se la dio por desaparecida. La hallaron cuando la embarcación ya estaba fuera del agua. Su pequeño cuerpo cayó de una manta que un policía levantó cuando inspeccionaba el cayuco, según el relato de una de las personas que más desembarcos ha fotografiado en esta pequeña isla canaria, el fotógrafo de la agencia EFE.

No es el único que vivió con dolor aquella mañana del 28 de mayo en El Hierro. Así lo recuerda un camarero de la Restinga que escribió este texto sobre lo ocurrido cuando por fin pudo parar y digerir lo vivido:

“Ahora que ya se fueron las cámaras y los micrófonos de este pequeño pueblo al sur de El Hierro, la vida vuelve aquí a la normalidad. Pero para muchos quedará la mañana del 28 de mayo como una de las más duras que le ha tocado vivir a La Restinga.

Después de oír los gritos desesperados de los inmigrantes desde mi casa al volcarse su cayuco, no dudé en correr y acercarme al lugar del accidente. Sí, fue un accidente.

Cuando llegué, todos los profesionales estaban dando el máximo. Pero no solo el miércoles, lo llevan haciendo años y merecen el máximo reconocimiento de las instituciones por su esfuerzo y valentía.

Moví alguna que otra camilla e hice de apoyo para que diesen los primeros pasos después de días en la mar, pero me marcó la desesperación de un hombre joven, delgado; era imposible calmarlo, no nos entendíamos con palabras, pero sí lo entendí. Me miraba y me hacía un gesto con la mano indicando la altura de lo que buscaba, estaba claro que buscaba a un niño, lo buscaba desesperado, gritaba sin fuerzas, agotado, pero no lo encontraba.

Recuerdo a una vecina del pueblo que también se fijó en este chico y me dijo: ‘¿Y a este pobre hombre quién lo consuela?’. No dudé en abrazarlo, fuerte, muy fuerte, con el desconsuelo de no poder hacer nada más por calmarlo.

Ayer, viernes, un compañero de trabajo que hace casi tres años llegó a La Restinga en un cayuco me pidió que lo acompañara al entierro de las víctimas en el cementerio de El Pinar. Lo acompañé, y allí estaba otra vez aquel chico que hacía dos días nadie podía consolar. Estaba de pie, con la mirada perdida, estaba enterrando a su sobrina de 5 años, me acerqué, le pregunté si se acordaba de mí, y el abrazo me lo dio él”.

Fatoumatta Banaro, Mariama, Sarah Samoura, Mami Kamara, Adama Keita, Makia Binti Kamara y Aissatou Tabassa.

Recuerda sus nombres.

Las elecciones al Parlamento Europeo han dejado varios titulares. El primero es el auge de la ultraderecha —impulsada especialmente en Alemania y Francia—, que tendrá cerca del 18% de los escaños de la Eurocámara. A pesar de este aumento, la alianza tradicional de populares, socialdemócratas y liberales resiste y mantiene la mayoría.